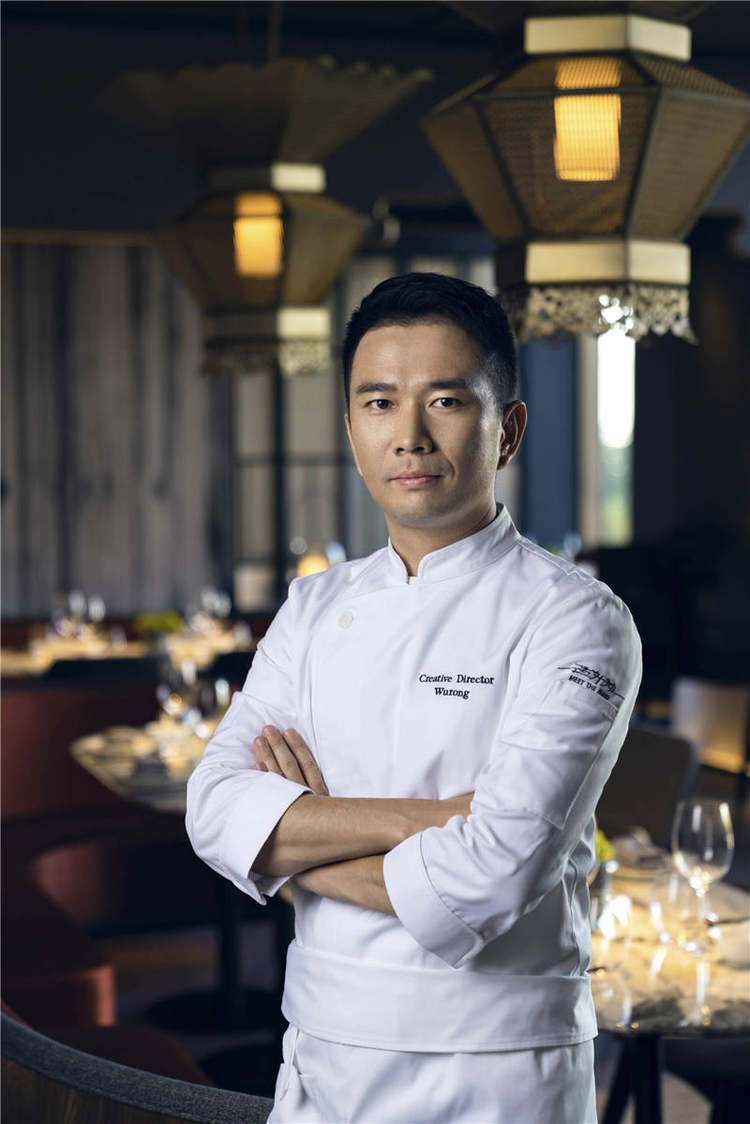

吴嵘,让福建菜“出圈”

作者:杨聃

2020-12-24·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4317个字,产生10条评论

如您已购买,请登录

吴嵘

肌肉记忆

周日中午12点,BFC外滩金融中心的节日装点已就位,这个商业巨无霸和豫园相距数百米,客流却没有想象的多。位于三层的福建菜餐厅“遇外滩”刚刚摘得米其林一星,也是国内第一家获此荣耀的闽菜馆。若不是要接受采访,这时候主理人吴嵘应该在后厨“盯着”,以免上客高峰期,菜品的火候等细节出现纰漏。

就那么一会儿工夫,好几盅佛跳墙从后厨端出,送往餐桌。吴嵘介绍说,菜品从刚出锅到端到客人面前,不能超过一定距离。餐厅的大厅是一个长方形的空间,一侧是全景落地窗,正对着外滩的标志性地标,另一侧是吧台,可以最大限度地观察到每一桌客人的需求。从厨房到餐桌的直径控制在15米之内,保证服务员最长30秒便能走到客人面前。“有些餐厅设置的距离太远就要利用保温设施,比如带盖子,但是你再怎么去保温都没有用。为什么我们在路边吃小吃、大排档的时候觉得香,老板在你面前炒,炒完后亲自端给你,那一下子是最好吃的。”

吴嵘是土生土长的厦门人,虽然经常以餐厅“试味者”的身份巡游,他最爱的地方还是厦门和八市(厦门“第八菜市场”简称)。八市是一片开放式的市井街区,有点像这座花园城市的“里子”。老厦门原本有第一到第九菜市场。它们大部分在旧城区改造过程中被拆除了,取而代之的是现代化的建筑群。如今九大菜市场保存较为完整的,只有七市和八市,前者是厦门大多数菜市场的食物输送枢纽,后者靠近港口码头是海鲜市场枢纽。

八市隐身于纵横交错的小巷里,吴嵘小时候就住在其中一个出入口附近,走路20米的地方。早上六七点钟,市场喧闹起来比闹钟还有效,去往学校的路上空气里都是清冽的味道。不宽的街道两旁连绵着三四层高的骑楼,外墙的颜色被风雨褪去,古朴怀旧。老街坊们会在门口冲茶,阿嬷们一边用闽南语询价一边跟摊主闲聊。路旁有同安风味的香葱蒜蓉枝,炸甜盒、红龟,以及配稀饭的腌泥螺等地道小吃。在吴嵘的记忆里,放学时总会跟着母亲去买海鲜做晚饭。在国企工作的母亲十分讲究规则,哪怕在家都会严格按照传统菜谱的比例和步骤做菜,不仅喂刁了吴嵘的味蕾,也培养出吴嵘享受美食的幸福感。

从16岁进职业学校,18岁去酒楼帮厨,吴嵘从业20多年几乎做遍了厨房间里所有的工作,切配、揉面、调馅、捏面点,冷碟、热炒、小吃、甜点,从实习厨师到餐厅总厨,肌肉记忆随着不断重复的动作一遍遍加深。要说“工伤”,除了厨师的职业胃病,还有学徒时留下的“噩梦”。

实习时,吴嵘进了一家国宾馆,原本还有点得意,自认为是业界的“黄埔军校”毕业,怎么也会有个切青菜萝卜这类“得体”的岗位,结果迎接他的是厨房阴暗的一角——水台。师傅对他们爱理不理,甚至连刀都不让碰,什么脏什么累就让他们做什么。

对于杀鱼、杀螃蟹,吴嵘是有心理准备的,早年在八市经常看到,可当眼前出现一麻袋田鸡的时候,他懵了。“一下子几百斤,不是一只一只的”,他现在说起来都心有余悸。开始没经验,吴嵘从麻袋里抓出一只正在犹豫如何下手的时候,其他田鸡已经从打开的袋口四散逃走,满厨房乱逛。他硬着头皮,把田鸡按在板上,朝着头的位置一刀挥下去,感觉“噗嗤”一声,溅出来的不仅有血,还有田鸡尿。学徒几人看着彼此身上的印记,哭笑不得。从开始不想碰田鸡,到后来处理一只田鸡只需要二十来秒,吴嵘说服自己,“这是厨师的工作”。

渐渐地,师傅们下班前有切不完的东西就扔给吴嵘他们做,“就算是捡漏,我们也赶快做,觉得机会来了,慢慢琢磨、慢慢切。”除了杀田鸡,刷地板是每天的“必修课”,他抱怨早期的地砖铺得不合理,红砖一格格的,缝隙很难清理干净,他们就像一休哥那样蹲在地板上跑来老去,不过手上拿的不是抹布,而是钢丝球。半年多之后,一同实习的五个同学只剩下两个,“可能是考验期达标了,师傅开始放手给你做。”吴嵘感慨,现在的学徒幸福多了,都是被师傅逼着学,他当时为了让师傅多教一点,“公关”手段一样都没落下。即便如此,师傅也只教一半,另一半自己悟。

文章作者

杨聃

发表文章131篇 获得4个推荐 粉丝470人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里