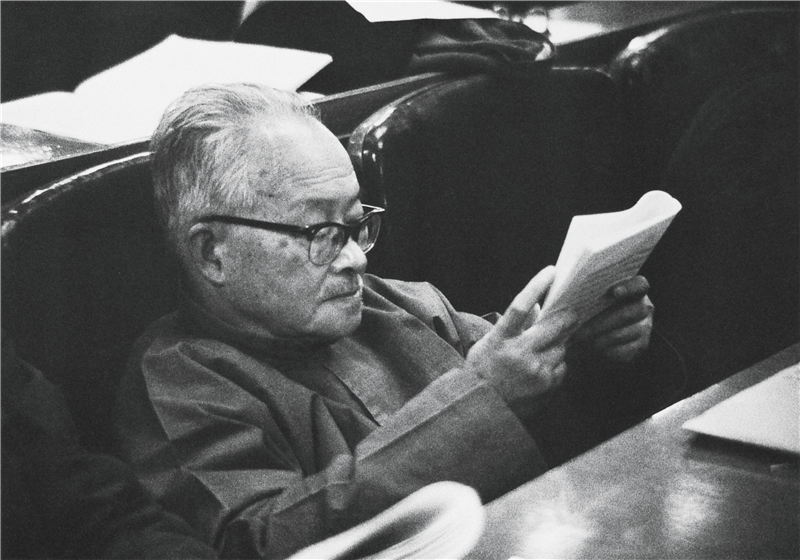

沈从文:创造“我”,认识“人”

作者:蒲实

2018-05-18·阅读时长26分钟

本文需付费阅读

文章共计13004个字,产生83条评论

如您已购买,请登录

山:复杂幽深

沈从文的墓在凤凰县城南边沱江畔的听涛山。去的时候下了细雨,豆绿色的沱江水上笼罩着薄薄的烟,渡船载着游客流动在水中央。雨下得密时,河岸边岩坎上有家咖啡厅,上去小坐躲雨。静坐看雨间,忽听坎岩那道门的另一侧有游人说着话走过,循声看见,那里还有个后门,敞向另一条小街。那条小街比沿河路高,出门不用下台阶。走在沿河路时看不到那条街的任何情形,进来时也未注意房子背后还有个不引人注意的小门。待到雨小了,从那个小门出去,又是未曾想到的景象。刚才还只看到了街面,现在知道了,那条街原来是条石板路窄巷,很长,两边延伸看不到尽头,两边开满了餐厅、咖啡馆、酒吧和客栈。刚才待的那家咖啡厅的背面,现在又融入这条窄巷,成了门脸。若再回到河岸边走,想必会开始想着已见过的这条窄巷,它在房子背后看不见,但复现在记忆中,与沿河路重叠。向人问路,如何走去沈从文的墓地,说正是沿这条窄巷走。走到某个地方,巷子靠河那一边的房子到了尽头,沱江水出现在视野里,想象就回到了之前在窄巷里走的情形,沱江水也在那里平行地流淌延续。

不久就到了听涛山下。沿山路走到半山深处,沈从文就长眠在那里。那只是一块天然的五彩石,周围铺了一些鹅卵石,都是故乡的石,有不少人刚来献过花。山中很幽静,竹篁里大概是黄鸟在环绕着轻声叫,无处不在,但又不见其形。向沱江水对面的那延绵山峦远眺,山腰上散布着层叠的灰砖斜屋顶现代民居楼,沱江被密林遮住了一大半,只露出小小一块,一艘渡船泊在对岸边,河水来和去的全貌却在思维中流淌过。墓地周围还有几条分岔的山路。其中一条山路把人引到高处一户人家,有个带围栏的小院,住着一只金渐层猫儿和一只秋田犬。金渐层有点胖,却爱好爬上树,歇在树枝上,做着只小鸟的轻盈的梦。梦深了,它就从树枝中段起身,往更梢处走去,一爪滑了下,立即牢牢抓住脚下,树枝颠簸颤抖起来。它不那么从容地想往回走,发现比来路难。主人从屋中出门来,不甘心的猫儿被从树上扯了下来。她邀请我去小院里坐,有个小图书馆,可以读书。我想看看山,就谢绝了。这时,院落里出来个年轻人,牵着秋田犬下山遛狗去了。

沈从文1982年到1983年间写过一篇《凤凰观景山》,是未完成的遗作,那山就在东南边,但具体是哪座,问过的凤凰人大多不知。百年前,那观景山上原本有个控制着全县城的山砦,山砦上有石头垒成的碉楼,住着一排属于辰沅永靖兵备道的绿营战兵,维持治安。沈从文童年记忆里,是他祖父和叔祖父逃荒到县城时,到关前歇脚屁股下感觉到的“极冷”,“用手摸摸,才明白全是人头”;兵备道也是杀苗人造反者的。到了沈从文刚好知道“人生”时,正值辛亥革命,他看的全是杀人,无处不是血淋淋的人头和死尸,看杀人是日常生活的一部分。我远眺去,沱江水依然在重山间静静流淌,只是这美景之下,有一个残酷杀人和恐怖死亡的影子。沈从文纯净之美的文学作品实则浸润在悲哀和痛苦中,只是极不易察觉。多年研究沈从文的张新颖告诉我,“一个地狱般生活中的人对美的向往”,恰是沈从文作品中的层次和重量。

另一条山路通往没有人家的深处。山路转到一处,有一片视线从各处都无法穿透到外面的竹林,只闻林间鸟语。侧耳倾听,江面上远远飘来些游客的人声。沈从文写翠翠死去的父母亲,未认识以前“一直在白日里对歌,一个在半山上竹篁里砍竹子,一个在溪面渡船上拉船”,翠翠是这种歌唱出来的。到凤凰才了然,这不见其人,却久闻其歌的心灵之爱,是山林的空间才能孕育出的意境。也是在这样的意境中,翠翠的梦中灵魂“为一种美妙歌声浮起来”,各处飘荡,“上了白塔,下了菜园,到了船上,又复飞蹿过悬崖半腰”,跟随她的游目充满音韵。翠翠在梦中摘取的虎耳草,也是沈从文最喜欢的草,沅水行舟仰头望山崖时随处所见的植物。她摘了一把虎耳草,“可不知道把这个东西交给谁去”。这如梦似幻的空灵想象,是从沈从文恐怖和困苦的生活经验的厚重底子上飞起来的。沈从文去世后,张兆和在北京家的阳台上摘了不少花花草草,她最喜欢的是一盆虎耳草,种在一个椭圆形的小钧窑盆里。

回到五彩石的墓时,感觉有些不同起来。上方传来一两声狗儿的低吠,像是发现了路边好奇的事物,产生了一个疑问。我便知道,遛狗的年轻人正带着秋田犬回山上去了,他俩在我脑海中留下的那个影像正行进在山间小路上。这不正是王维《鹿柴》中的情形吗?“空山不见人,但闻人语响”,鹿柴正是一所山林幽深处的房子。再读五彩石上沈从文的手迹刻录:“照我思索,能理解‘我’;思我思索,可认识‘人’”,对“返景入深林,复照青苔上”的意境也有了新的一重认识。“鹿柴”作为王维在深山中的住所,成为一个不仅幽深,而且空寂的意象。沈从文这个从山城来的“乡下人”的小宇宙,不是一般意义上的“乡下人”,也不是一个与城市二元对立的身份。如果说博尔赫斯在自我心灵的探寻途中,于布宜诺斯艾利斯的城郊迷失于身份的镜像迷宫,最终在梦魇里找到因恐怖而扭曲的哥伦布大道和特里斯特勒罗伊别墅,和西方一样,把罪恶与死亡作为最深层的人性,从而去净化心灵;那么,沈从文在他的“乡下人”身份中思索“我”也思索“人”,于湘西世界找到的是纯粹的抒情诗,虽有心受伤后的痛楚,却因吸入生命的能量,形成朴素的激情——这是沈从文在写《边城》时看到的人性底色。

沈从文写人的视角很独特的,是他“乡下人”的目光。《从文自传》里《怀化镇》那一篇,有一处这样的描写,写怀化镇烟馆门前坐的一个40来岁的妇人。“见兵士同伙夫过身时,就把脸掉向里面,看也不看,表示正派贞静。若过身的穿着长衣或是军官,便巧妙地做一个眼风,把嘴角略动,且故意娇声娇气喊叫屋中男子为她做点儿事情。”沈从文写出这个,是因为“我同兵士走过身时,只见她的背影;同营副走过时,就看到她的正面”。这里面的文字,空间层叠,时而遮挡时而通透,连声音的方向都满是流转的心思,就像穿行于凤凰的山路中。而他对于这富于人性的姿态,始终没有丑恶感觉,只觉得是“人”的事情,都很欣赏。那时他随部队行走湘西,“除了看杀人,似乎没有什么可做的”,目睹的都是“死”。他描写很多人之将死前的神情,“看着些虽应死去还想念到家中小孩与小牛猪羊的,那份颓丧、那份对神埋怨”,永远难以忘怀。他是在死亡之上去看“人”的,生命是那么美好。

读《边城》,沈从文所构建的湘西世界中,这个茶峒小城的风土人情、人物的纯善心灵和爱情故事自然吸引人。但这里面有个向“悲剧的深渊”发展的深层力量,是难以察觉到的。天保大老退出了赢得翠翠的歌唱比赛,离开时坐下水船被淹死,二老不再信任老船夫,爱情悲剧就向深渊发展了。这里的一切都充满善,每个人心都晶莹剔透,每个人都爱着人也渴望爱,充满完美高尚的希望——翠翠的父母亲相互爱着,老船夫爱翠翠,翠翠爱爷爷,天保和傩送相互有兄弟爱,天保和傩送都爱翠翠,翠翠和傩送相互爱着,最后的结局却是翠翠的父母亲都自杀而死,天保被淹死,老船夫带着不安和愧疚离开人世,傩送和家里斗气离开,在小说结束时也不曾回到茶峒来,翠翠还在等待。每个人都出于善良的动机,却“到处是不凑巧”,“爱情”总是不在“正确的时间”因“正确的人”相遇而发生。为什么“时间”总是与“命运”错位?

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得16个推荐 粉丝1986人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里