中国式母女,为什么会有那么多可说又不能说的……

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-21·阅读时长8分钟

这本书开始于一场公开的私密聊天。

那是春节小长假过后的一个周二下午,周刊选题会过后,同事们几周没见、坐在一起迟迟不散,聊起过年在家的种种。母女关系成为关键词反复出现,大家开始各自分享和妈妈们的故事。

关于妈妈,我和妈妈,为什么会有那么多可说又不能说、不可说的东西?

母女关系,这个最基本、最自然的关系,又仿佛是最复杂、最艰难的关系。它就像一个人的人格密码,直接影响和形塑着我们的心理机制和情感模式,决定着我们跟其他人的关系、我们跟自己的关系。意识深处,总有一张或清晰或模糊的,妈妈的面孔。我们总是会一次次来到她的面前,向她提问:我,为什么会是今天这个样子。

就这样,我们决定让这场私密的聊天继续,走访更多的妈妈、女儿,向她们提问:对于母亲来说,母爱是一种天性吗?为什么我们能够跟女性朋友或者其他女性长辈深入交谈的话题,面对自己的母亲,却难以启齿?为什么我们永远活在母亲的要求与期待中,哪怕自己已经成为另一个女孩的母亲?为什么我们总是希望摆脱母亲经历的人生,以为自己可以有不一样的选择和活法?

同时,我们也面向读者发出了征稿,想要搭建一个小小的树洞,收藏更多隐秘的心声:

也许,你已经拥有一个已经成熟且聪慧的女儿,或者你就是那个女儿。你会如何描述自己的母亲?

成为母亲后,你是否重新审视过“母性”“母职”,“母性”天然意味着无私吗?母亲和女儿之间能够达成真正的相互理解吗?相处之间,始终拥有超越母女关系的女性情谊吗?你是否会,又是怎样地与母亲/女儿谈论爱情、性,以及同属于不同时代女性的困境?你们之间是否会出现一般女性朋友间暗涌的较量吗?

长大以后,你在无意间扮演过母亲的母亲吗?日益老去,你会不自觉地成为女儿的女儿吗?在你们母女的相处之中,是否有时为彼此间的依恋自豪,有时又会相互嫌弃甚至想要逃离呢?

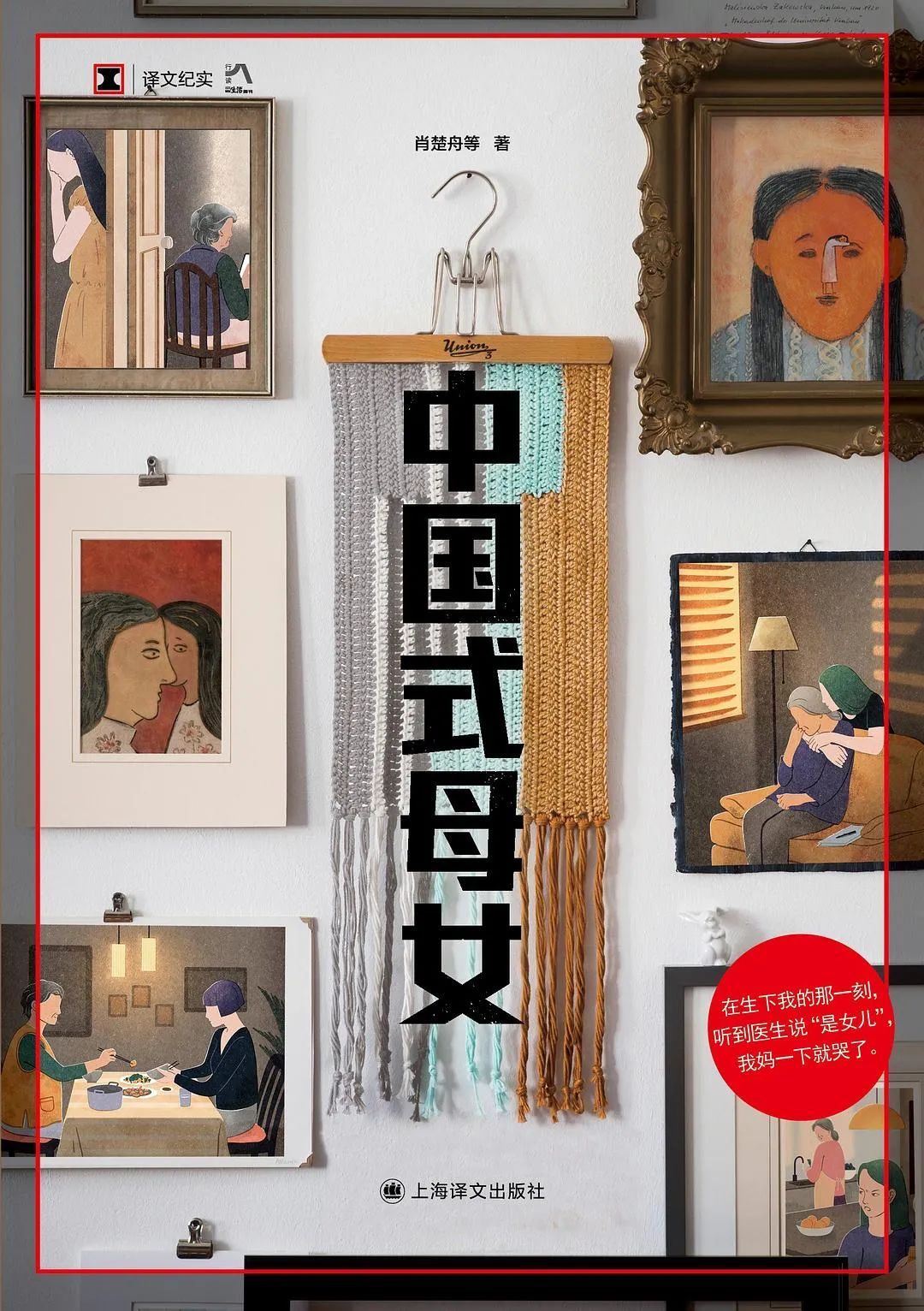

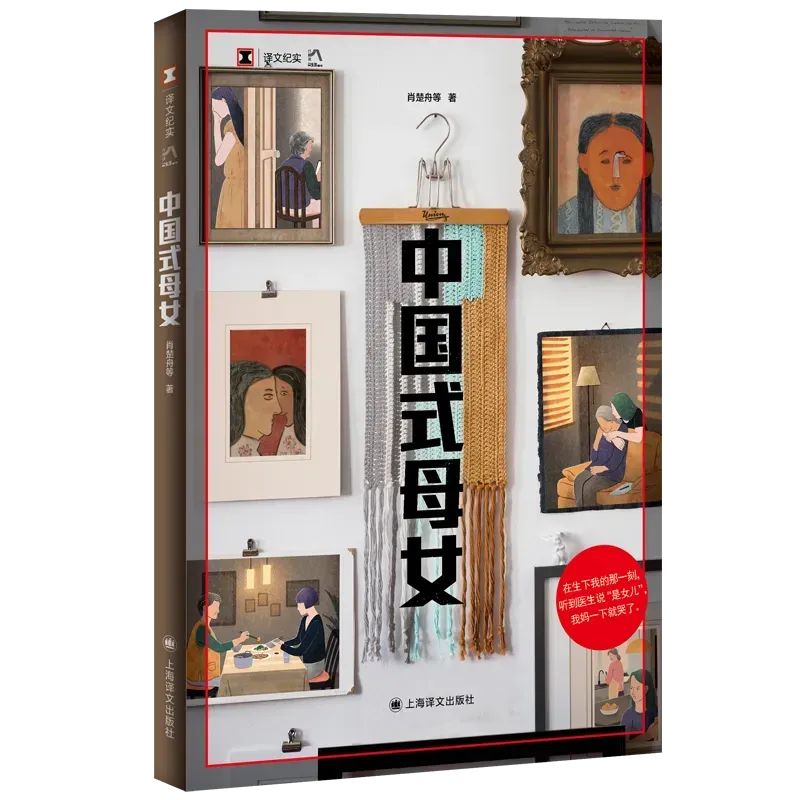

最后,这些采访、对谈、声音,汇聚成了你面前的这本《中国式母女》,它发端于《三联生活周刊》关于“母女关系”的一期封面故事,在“译文纪实”的编辑手中成为更丰富也更生动的一本小书。我们期待着,在今天,公共性的媒体写作可以带领我们去往更开阔也更真实的生活现场。

文|曾焱

这本书开始于一场公开的私密聊天。

那是春节小长假过后的一个周二下午,周刊选题会过后,同事们几周没见、坐在一起迟迟不散,聊起过年在家的种种。母女关系成为关键词反复出现,大家开始各自分享和妈妈们的故事。

关于妈妈,我和妈妈,为什么会有那么多可说又不能说、不可说的东西?

母女关系,这个最基本、最自然的关系,又仿佛是最复杂、最艰难的关系。它就像一个人的人格密码,直接影响和形塑着我们的心理机制和情感模式,决定着我们跟其他人的关系、我们跟自己的关系。意识深处,总有一张或清晰或模糊的,妈妈的面孔。我们总是会一次次来到她的面前,向她提问:我,为什么会是今天这个样子。

就这样,我们决定让这场私密的聊天继续,走访更多的妈妈、女儿,向她们提问:对于母亲来说,母爱是一种天性吗?为什么我们能够跟女性朋友或者其他女性长辈深入交谈的话题,面对自己的母亲,却难以启齿?为什么我们永远活在母亲的要求与期待中,哪怕自己已经成为另一个女孩的母亲?为什么我们总是希望摆脱母亲经历的人生,以为自己可以有不一样的选择和活法?

同时,我们也面向读者发出了征稿,想要搭建一个小小的树洞,收藏更多隐秘的心声:

也许,你已经拥有一个已经成熟且聪慧的女儿,或者你就是那个女儿。你会如何描述自己的母亲?

成为母亲后,你是否重新审视过“母性”“母职”,“母性”天然意味着无私吗?母亲和女儿之间能够达成真正的相互理解吗?相处之间,始终拥有超越母女关系的女性情谊吗?你是否会,又是怎样地与母亲/女儿谈论爱情、性,以及同属于不同时代女性的困境?你们之间是否会出现一般女性朋友间暗涌的较量吗?

长大以后,你在无意间扮演过母亲的母亲吗?日益老去,你会不自觉地成为女儿的女儿吗?在你们母女的相处之中,是否有时为彼此间的依恋自豪,有时又会相互嫌弃甚至想要逃离呢?

最后,这些采访、对谈、声音,汇聚成了你面前的这本《中国式母女》,它发端于《三联生活周刊》关于“母女关系”的一期封面故事,在“译文纪实”的编辑手中成为更丰富也更生动的一本小书。我们期待着,在今天,公共性的媒体写作可以带领我们去往更开阔也更真实的生活现场。

文|曾焱

记得是2024年初,在文化报道部的一次选题会上,我们几个同事聊起一本女性题材的小说,不知怎么话题一转,大家开始谈论各自和妈妈相处的方式。

我年长她们许多,我的同龄人里,母女之间沟通不太好的比较多见,因为妈妈们通常是四五十年代生人,女儿们长在七八十年代,中间相隔的这二三十年,正是中国社会巨变的时期,母女两代人在婚恋观、工作选择和生活方式上几乎有着根本性分野,由此产生代际冲突并不意外。但这些年轻同事都是80年代中至90年代中出生的一代,她们的妈妈则普遍是八十年代考入大学、接受过各种新浪潮的60后,我以为她们母女之间应该平等亲密,没想到竟也有各样的隔膜与困扰。

母爱是不是一种天性?母职是不是被赋予?我们渴望亲密关系,为什么母亲那种全力以赴的爱却令人想要逃避?我们愿意和女性长辈谈论女性主义这类话题,为什么面对自己的母亲,却往往觉得难以启齿,甚至回避对方深度交流的意愿?身为女儿,为什么抗拒成为像妈妈一样的人?……大家从个人生活聊到心理分析、社会调查,意识到母女关系其实并非一个私域的家庭或情感话题,而是一个公共议题,背后触及到女性身份、女性处境、社会观念、社会政治结构,等等。

这次漫无边际的聊天,直接启发我们做了一期封面专题:《母女关系》。读者现在看到的这本书,主要内容也取自这组封面文章。

这里面可以读到我们同事深入采写的母女故事。这些故事发生在不同年龄阶段、不同职业、不同地域的母女之间,真切、细腻,且勇敢、坦诚。

杨荔钠的“女性三部曲”之一、电影《春潮》剧照

导演杨荔钠在十年间拍过三部剧情片,都是讲述身为母亲的女性的故事。现实中,她有年老的母亲,未成年的女儿,兼为母与女的双重角色。同事的这篇采访给我留下的极深印象,是杨荔钠在末尾谈及自己的改变。女儿出国上学远离了她,母亲从老家搬来与她同住,两种物理距离上的变化,让她从固有的身份视角中抽离了一部分。当年龄增长,母亲老去,母女关系已经不再是最核心的命题,取而代之的是衰老和死亡。在母女世界,她不再努力思考付出、失落、胜负等曾经纠结自己的答案,她会想,“如果脱离母女关系,是不是作为独立个体的两个女性反而可以更好地相处”?就像她和身边一些年长的女性那样,建立一种忘年的女性友谊,生活被彼此照亮,丰富 ,哪怕只是在某些时刻。

读博时带孩子的“80后”学者安许心

同样是女儿的视角,“80后”学者安许心口述了一个比“我”更开阔的故事。她在村镇长大,是“小镇的女儿”。学习社会学后,她决定将自己熟悉的农村女性群体作为田野调查的对象,因为她想要用一种不同的目光去回看曾经生长的环境,也回看妈妈,以及和妈妈过着同样生活的女性——她们都是“小镇的母亲”。安许心说,她希望更多像她这样的小镇女儿能够回过身去,记录自己的妈妈和她那一代人的生活,她们的遭遇,她们面对的问题,以及,“我们能够为她们做些什么”。

那么,如果身为母亲呢?以色列社会学家奥娜·多纳特(Orna Donath)提出这样一个问题:你后悔成为母亲吗?从2008年到2013年,她对23名后悔成为母亲的女性进行了长期的跟踪采访,从“后悔”这个角度,邀请人们重新认识“母亲”的身份——如果我们尝试理解女性情感的多样性,那么我们在母爱里的复杂感受就不再难以解释;如果能够重新审视那些塑造着“母性”的社会观念,我们会发现,母性不应该是一个被放上神坛的神话,它在本质上是一种人际关系,并且是最复杂的关系之一。

封面插图 / Jessie Lin

母女关系这个话题不是一期杂志就能谈完的,你手中这本书的内容也远比我的介绍丰富、复杂、可读、可讨论。在做这期报道的过程中,我还有一个不甚清晰的感受,即在对母女关系的观察角度、讲述方式和研究上,西方和东亚、和中国,似乎有一些文化差异。西方的研究者更多关注这一关系里存在的疏离、对抗、性别竞争潜意识等,东亚的研究者则较多讨论共生关系、掌控欲、语言暴力、父亲角色在家庭结构中的缺失或失语……但真的存在一种东亚式母女关系或者中国式母女关系吗?至少现在还难以简单做出这样的界定,或许可以作为下一本书继续讨论的问题。但有一点是确切的,那就是,无论西方社会还是东亚社会,都已经确切意识到母女关系作为公共议题的价值。

《中国式母女》

肖楚舟,《三联生活周刊》主笔,2016年起为周刊撰稿,2022年成为周刊文化记者。

孙若茜,《三联生活周刊》记者,在周刊多年从事以文学领域为主的文化报道。

段弄玉,《三联生活周刊》记者,关注心理、教育和年轻人的生活方式。

卡生,《三联生活周刊》记者。

孙雅兰,《三联生活周刊》记者,长期从事文化领域的报道。

陈璐,《三联生活周刊》主任记者,关注艺术与文化,也在写作中靠近自己与母亲的关系。

特约作者:卡佐卡 陈彤 梧桐 安许心 巫昂 李文欣 马晓涵

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6133人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里