延伸推荐|孙歌:日本学者竹内好如何把中国作为自己的思想资源

作者:中读课代表

2021-11-23·阅读时长10分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是孙歌。这一节,我们来了解一下竹内好对于自由的理解。

将中国作为思想资源

在我们课程中,除了上原专禄与诺曼完全没有个人接触之外,竹内好与诺曼的交集最少。根据我掌握的资料,他出席过1950年日本的朋友们为诺曼举行的送别会,并且在会上以鲁迅为话题做了一个发言,这大概是他与诺曼唯一的一次谋面,而且这次会上的发言似乎并没有文字留下来。

不过竹内好对诺曼很关注。1948年竹内好发表了他的代表作《何为近代》,以鲁迅为例,谈到了东方的近代,只有中国选择的“回心”之路才有助于确立主体性,日本的“转向”文化,最后难以避免成为奴才的命运。在这篇论文的结尾,竹内好高度评价了诺曼的工作,而且引用了日本的士兵与农民中的那段话:“要把他人变为奴隶,自由人是做不到的。相反,最残忍最无耻的奴隶,会成为他人自由的最无情、最暴力的剥夺者。”

我们在诺曼那一讲里已经引用过这段话,并且借此提出了诺曼所追问的问题:“什么是人的自由?”为了这个追问,诺曼付出了生命的代价。在我们课程接近结尾的时候,也许该重新思考一下这个问题了:在不自由的现实中,如何成为自由人?

当竹内好提出诺曼的命题时,他的立足点与诺曼非常不同。诺曼是站在人道主义的立场上,以他最为认同的自由主义政治理念,来阐述人的自由所包含的平等和责任。应该说我们音频课程介绍的其他几位日本思想家,也都基于与诺曼相近的立场来理解人的自由。这种理解方式,使得这几位日本思想家从不同角度推进了日本战后思想的建设。

但是有一个问题,那就是基于欧洲的自由主义思想传统,很难深入而准确地解释中国古老的政治体,很难内在把握中国的思想传统。而对于日本而言,中国是绕不过去的。当然,这几位思想家都试图尽可能面对中国,他们的著述中都程度不同涉及到了中国问题。比如上原专禄在他的世界史结构中赋予中国以重要的定位,丸山真男围绕着毛泽东的矛盾转化思想,与竹内好形成过非常默契的对话等等。不过对于他们来说,中国是思考的对象,不是思想的资源。

在我们的课程中,竹内好是唯一一位把中国作为自己思想资源的思想家。他的思想原点是鲁迅,以鲁迅为媒介,他提炼出关于主体如何形成的命题,并且创造性地转化出理解中国、理解被殖民的非西方民族的视角。

假如我们以这样的思路阅读竹内好的《鲁迅》,就会发现他战后对于毛泽东和新中国的分析,他对于日本社会天皇制结构的批判,以及他对于明治维新以来亚洲主义传统的重新开掘,基本视角都是从这本小书延展出来的。通过对鲁迅的解读,竹内好形成了一种“拒绝成为自己,也拒绝模仿他人”的主体自觉。

这个说法有点费解。我们前面也谈到其他人对主体性的理解,无论是加藤周一的“个人主义”,还是上原专禄的“民族自立”,相对来说都比较接近我们的知识感觉。但是竹内好关于主体性的思考,是以“自我否定”为前提的,思考方式跟我们的直观经验很冲突。我们在日常经验里,习惯于把自我固化,也就是把自我看成一个确定不移的实体。所以一旦说拒绝成为自己,那就理解为放弃主体性,而一旦放弃了主体性,那就只能意味着模仿他人。

可是竹内好摧毁了逻辑,他不接受主体是实体的看法,他说“主体是价值转换的场”。竹内好认为,真正的主体性是需要通过不断自我否定来实现的,而且这种自我否定是一个永续的过程,不是一次性事件。结合东亚的近代史,我们很容易理解传统社会的解体与重构过程中,自我否定的艰难。

上一节我们谈到“根据地哲学”时,引用过竹内好的一段话,讲的是自我否定的运动特征:它并非是固定的,而是动态的;并非需要固守的,而是发展着的;并非封闭的,而是开放的。换句话说,自我否定并不是扔掉已有的自我,而是通过不断的运动对自我进行再造。这是一种内在的变革,难免会伤筋动骨。在这个过程中,他者也会在被分解成要素之后进入自我,被转化成自我的组成部分。

竹内好有一篇演讲叫做《作为方法的亚洲》,里面谈到:欧洲创造的优秀价值,比如自由,因为欧洲的霸权性格不可能惠及全人类,所以亚洲人需要把这些价值提升到人类的水平上去。这是竹内好对“实体性的东西方对立”的思维方式的破解。

自由是西方生产的价值,但是这些价值仅仅由一部分人享有,这些人对内部的其他阶层以及外部的其他区域都采取双重标准。所以不能把自由价值跟西方捆绑在一起,亚洲人提升这些价值,并不是通过模仿西方来实现的。“拒绝成为自己,也拒绝成为自己以外的一切”这两个条件缺一不可。

应该说,竹内好把我们课程中其他人处理东西方关系的方式又推进了一步,升华出了一种政治哲学。

和平革命

1950年代初期,正是丸山真男全力投入和平问题谈话会的时期。和平问题谈话会虽然没有在现实中牵制住日本政府的政策,但是在日本思想界确实引发了一种警惕战争、倡导和平的氛围。因为冷战意识形态的影响,也促使一些不善于思考的人直观地认为“共产主义是对和平与自由的最大威胁”,因为共产主义者主张革命。

丸山真男从自由主义者的角度对这种皮相的认识进行了驳斥,竹内好却通过对中国革命的阐释回应了这个问题。他创造性地提出了一个概念,叫做“和平革命”。竹内好说:如果不把暴力理解为固定的、实质性的东西,而把它设定为流动性的量,那么会产生什么情况呢?我们会看到从极小到极大的一个区域,可大可小,于是这就产生了根据地的问题。暴力可以通过根据地被控制在最小的量,这时就实现了和平革命。

这段话不能够在常识意义上理解,因为它是以竹内好的“根据地哲学”为基点的。他希望指出的是,如果从静态的角度去理解暴力革命,那么显然任何暴力都与和平对立;但是如果从动态的角度去理解,那么问题就不一样。暴力与和平并不是绝对的对立值,它们可以通过根据地这样一个催生均衡关系的场来实现相互转化。

根据地的原理就在于它不是仅仅固守自己一端,而是在与敌对势力的抗衡之中转化,包括敌人力量在内的各种力量对比,不断重新安排政治军事力学关系的均衡。在转化的过程中,敌人的战斗力被削弱,武装对抗就会消亡,这就是和平革命。孤立的和平是不存在的,它需要依靠革命来实现。而这里说的革命以“根据地哲学”为基点,追求的是转化,而不是占有。

“和平革命”的思路在1950年代初的日本,不能不面对理解的困境。这时日本政府在美国掌控下投靠了西方阵营,媒体中也泛起一股妖魔化共产主义的论调。进步的知识界虽然反对冷战意识形态所制造的对立,但是在整体上更倾向于以自由主义的理念来阐释和平的含义。

诺曼曾经在杂志上发表过关于“说服的政治”的论文,受到广泛关注。“说服的政治”曾经一度成为流行语,它反对任何形式的暴力。而竹内好的和平理念,核心内涵并不是“说服的政治”,而是“转化的政治”。这种政治形态不排除不得已的防卫性暴力,所以分寸感很难把握。不过不能否认的是,比起绝对化的和平观念,这种防卫性的转化的政治更接近于后发国家的现实,也更接近于国际上那些因为不平等关系而处于不利地位的弱势国家的政治诉求。

竹内好并没有因为强调这种自卫的正当性,而忽略绝对化的和平理念作为终极目标的重要性。他有一篇论文叫做《防卫抵抗主义的毛泽东》,把毛泽东的防卫主义与世界人民的和平意志结合起来探讨,特别强调毛泽东在终极意义上与甘地所代表的印度立场是一致的。

应该说与竹内好这一看法相呼应的,是几年之后上原专禄发表的一系列关于亚非民族解放运动和不结盟运动的看法。这个思路强烈的现实动态性格,确实使它很难被广泛接受,但是不能不说,正是由于竹内好与上原专禄这些思想家的努力,1950年代日本进步思想界对中国抱有的善意,就没有停留在表面化的日中友好姿态上。他为后来者,留下了那个时代的眼光。

必须自己去思考的问题

1964年中国的核试验成功,变成了一个拥核国家,这极大伤害了那些对中国有亲近感的日本人。这时竹内好写了一篇评论,题为《从周作人到核试验》,他说:

中国的核试验是一个不幸的事件,是不应该发生、更不应该使它发生的事件。作为人,尤其是作为日本人,对这个事件不感到遗憾的恐怕是少数吧——这是理性的立场。从理性的立场出发,我迄今为止反对包括中国在内的所有国家的核试验,今后也将反对。

但是离开理性的立场,就感情而言,我很难说得清楚,我在心底悄悄喝彩:“干的漂亮,真是给了盎格鲁撒克逊和他的走狗们,也包括日本人当头一棒。”我不能隐瞒,对此我产生了一种感动之情。

毋庸置疑,拥有核武器的根本动机是军事性的。从朝鲜战争到越南战争,一直被置于核威胁之下的中国,为了自主开发对抗的武器,废寝忘食,全力以赴,这是很容易想象的。这是把国际关系作为权力政治的场域来把握时的理解方式,当然是正确的。因此依照这个思路来看,中国加入核武器国家的阵营责任并不仅仅在中国,所有的大国,尤其是美国有很大的责任。

但我觉得只依靠这些说明仍然是不充分的。固然不屈服于核威慑这一理由,也鉴于中国的官方声明,这是有说服力的。但是,难道不应该看到在这一理由深处存在着更深刻的心理动机吗?这是洗刷耻辱、扬眉吐气的动机。而我对于表面上的军事动机并不能无条件赞成,可是对于内在的心理动机却是拍手称快的。

历史真正是充满了悖论,而我们人也是一样。

竹内好始终在民族的屈辱感层面理解中国,这使他得以对鲁迅、对孙中山、对毛泽东产生深刻的共鸣。他以中国为媒介,对于“什么是自由”的问题给出了自己的回答。历史中的人充满了悖论,而人的自由在历史的现场里,何尝不是悖论的产物呢?

竹内好

1977年,竹内好去世。他的离世让日本知识界感受到了损失。

加藤周一在悼念文章中写道:我们失去了一位无法替代的人物。跟其他外国文学研究者不同,竹内好不断从鲁迅那里读出日本的问题。他把现代东京庶民的生活感情转化为知性,并且使其升华到国际关系论与近代史类型学的理论水准,这是绝无仅有的。回想起来,今天日本社会的基本问题,没有任何一个绕过竹内的经验,还能有效思考。

鹤见俊辅在他为竹内好所做的传记中,准确把握到了竹内好对自由的理解。他引用了竹内好的一个说法:我们只有把自己体内“奴才的血”一滴一滴挤出来,然后在某一天早上,才能发现自己变成了自由人。我们还没有在这个方向上真正努力。

鹤见说:竹内好致力于批判天皇制,但他不是在天皇制外部批判,而是把自己也放了进去,苦撑苦熬地挤出自己体内“天皇制的血”。这就是他的思想方法。

政治思想史学者藤田省三在追悼文章中写道:竹内好是一个定点。他把他的鲁迅理解问题化了,他不是为了给出答案而进行说明,他只是努力把问题作为问题提出来。今天这个时代里充斥了大量的解释理论体系的著作,他们提供的是考试题的标准答案。但是竹内好身体力行地告诉我们,哪些问题是必须自己去思考的。这是知识社会的定点,它将越来越显示出自己的重要性。

丸山真男一生最基本的课题也是探讨成为自由人的条件。在回忆竹内好的谈话中,他说自己与竹内好在所有的方面都不一样,但是却成为了挚友。这是因为他们是从两个完全不同的方向上,向着同一个目标出击。丸山说,在日本追求一致的社会里,最难培育的就是对异己的宽容。竹内好拥有坚持己见却尊重他者的宽容习惯,在生活中他不把自己的活法强加给别人,在思想生产中他也同样认真对待不同意见,不拿自己的标准裁决他者的看法。丸山说:“在岛国日本的知识分子中,能够做到这一点的真是很少。除了竹内好的天性以外,恐怕这与他以中国为媒介的思想历程有关吧。”

但一向在言论上抨击欧洲、倡导亚洲主义的竹内好,为什么会在身体感觉中融合了欧洲个人主义与自由主义中最好的要素?这一点对丸山而言,始终是个不解之谜。

所谓“最好的要素”,就是激进思想家们通常最缺少的他者感觉。其实仔细思考竹内好提炼的“根据地哲学”这个谜很容易破解。欧洲的个人主义和自由主义,只提供了人类建立他者感觉的一条途径。中国的“根据地哲学”也同样可以催生健康的他者感觉。

丸山真男谈到了一个小插曲:他在1960年代收到哈佛大学的邀请,因为自己不善交际,英语不太好,又是第一次去美国,不免有些犯怵。他对竹内好说了自己的感觉,竹内好说:“没关系,你只要想,在任何地方住着的都是同样的人,那就没事了。”丸山感叹道:“竹内好才是一个真正的世界主义者,他的世界主义不是概念、不是立场,而是他的活法。”

竹内好

我们的音频课从诺曼开始,途经几位各不相同的日本思想家,最后走到了竹内好。这个关于自由和自由人的命题一路伴随着我们,不过我并不打算给它找到正确答案,因为正确答案没有意义。这个命题,与我们的生命直接相关。正如藤田省三提示的那样,这是一个必须自己去思考的问题。

感谢大家跟我一起度过了今年不平常的春夏,祝愿大家平安健康。

愿我们在思想家的滋养之下拥有更加饱满的人生。

朋友们,再见。

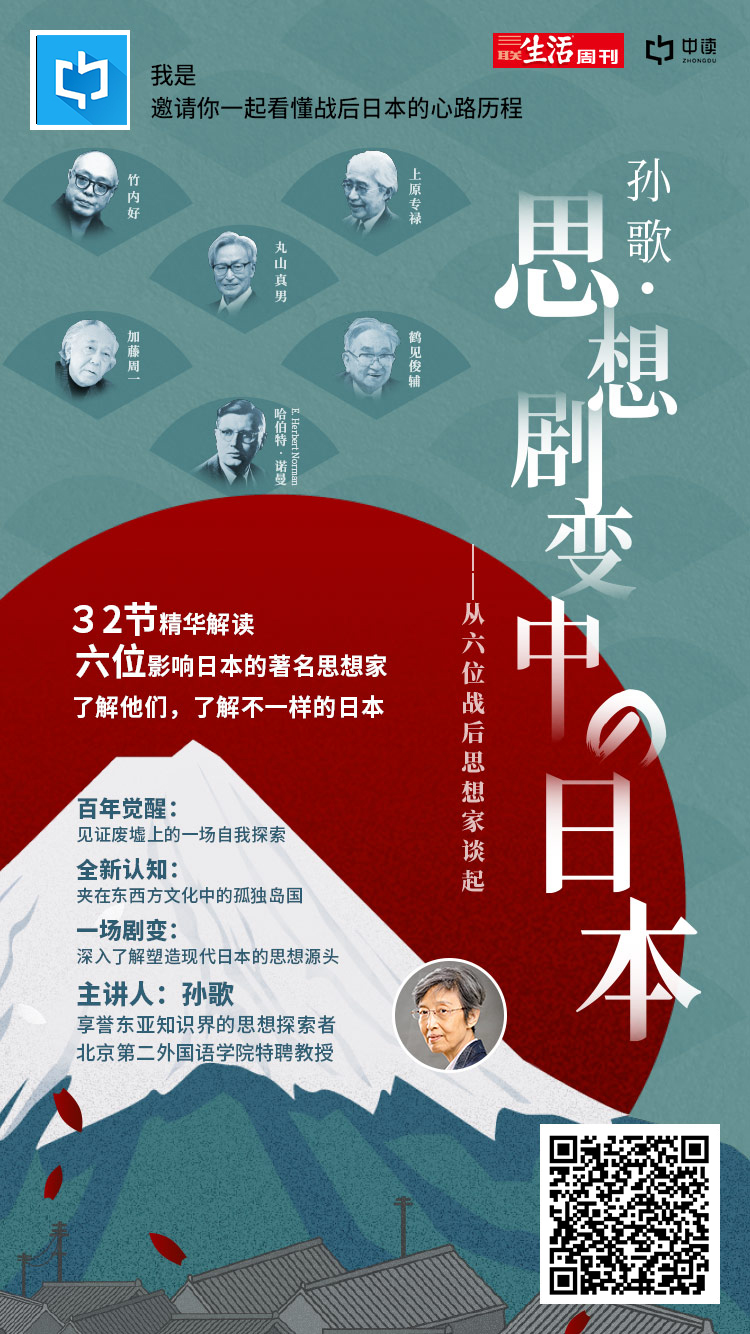

欢迎保存转发海报

一同探索思想 探索自我

文章作者

中读课代表

发表文章302篇 获得0个推荐 粉丝3728人

中读发布课程书单、彩蛋、更新通知等信息的官方账号

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里