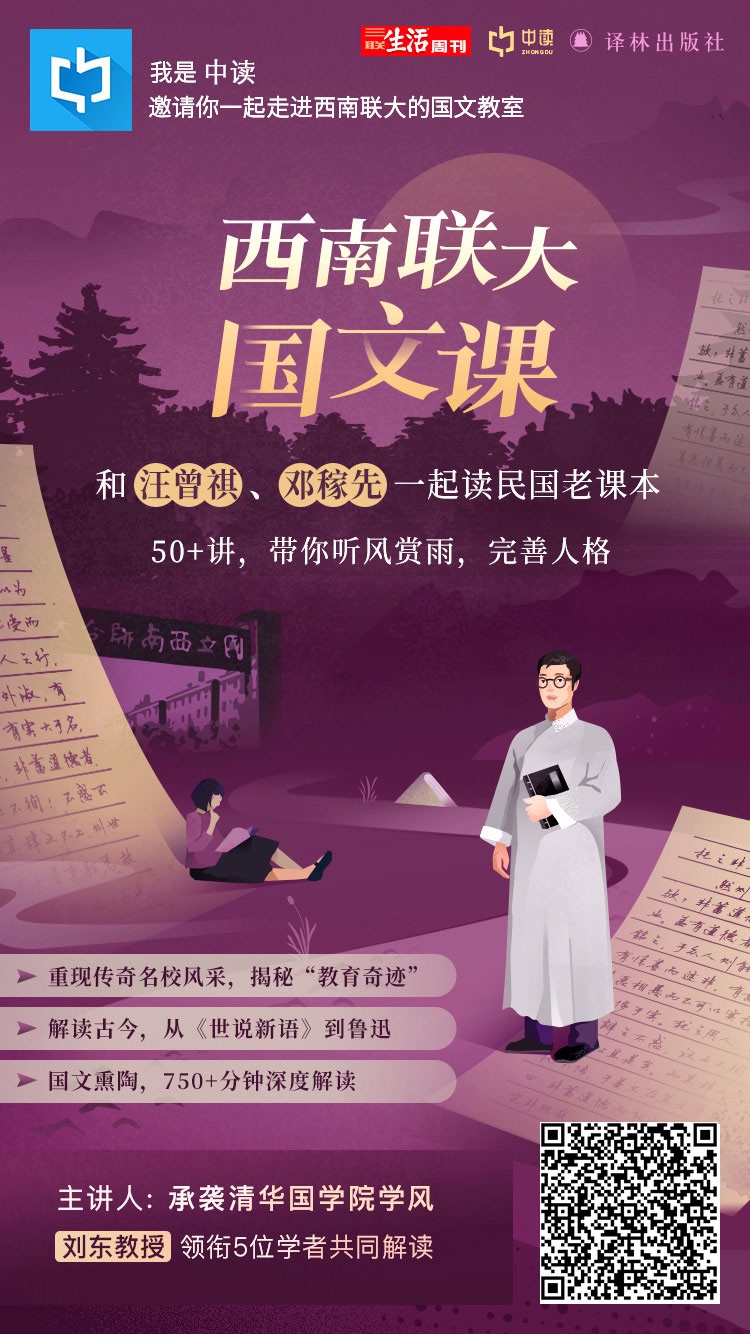

延伸推荐 |刘东老师主讲《西南联大国文课》总序

作者:中读课代表

2021-11-17·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们大家好,我是刘东,来自浙江大学。我刚刚调入浙江大学,此前是清华大学国学院的副院长。我的研究领域是美学、比较文学、国际汉学、政治哲学和教育研究。今天很高兴为大家讲解我主编的《西南联大国文课》,我负责讲导论部分。

“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”

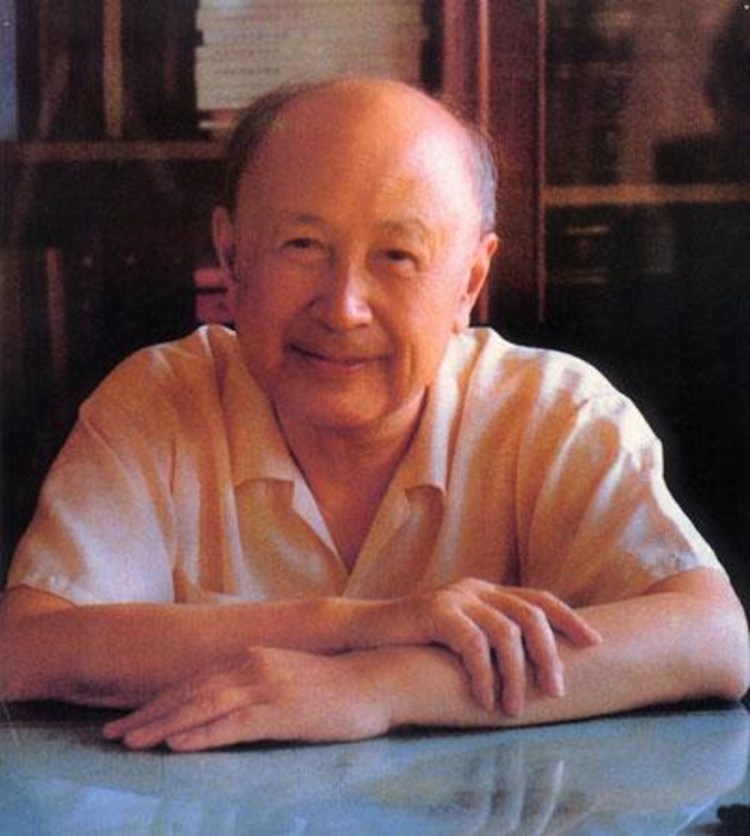

话题很复杂,所以让我们先从一个一直困扰着中国教育界、学术界的问题谈起,那就是“钱学森之问”。什么是“钱学森之问”?——钱学森提出一个疑难:为什么我们现在设备如此好、经费如此充裕的大学,反而不如民国时期那些又简陋、又落后,经常发不出工资的学校,能培养出更具创造性的大师?

▲ 钱学森

这个问题,坦率地说,第一,它很尖锐,这个问题不解决,我们中国要厉害起来是不可能的。因为最后大家比拼的都是科技的创造性,而如果一直不出大师,那该怎么办。这是一个尖锐的矛盾。

另一方面,还有一个表面上的矛盾。如果按照正常的印象,大家会以为,教育像一个产业,有多少投入,就会有多少产出。比如我要开一个餐馆,如果装修得特别豪华,那它应该卖高档的菜。然而现在出现了一个特别矛盾的事,我投入得越多,产出却反而越不行。这是怎么回事?这就是差距和矛盾之处。

我们讲的这门“西南联大国文课”正好就现实地解决了这个矛盾。换句话说,像我在清华的同事——当然都是老学长——杨振宁、何兆武,他们都是西南联大毕业的。在他们与我聊天的过程中,在我阅读这些史料的过程中,会发现西南联大现实地解决了这个矛盾。我们今天就讲一讲它是怎么解决的。

西南联大的学生中有邹承鲁、杨振宁、王希季、黄昆等人。杨振宁大家都知道,如果你们对中国科学史有所了解,就知道黄昆是中国科学院物理所的所长,他和杨振宁是好朋友;文学家中有郑敏、汪曾祺等人;学者中也有很多,比如最近刚刚得大奖的许渊冲,这些大师们都曾津津乐道地回顾国文课。

▲ 何兆武

如果就学生成才的命中率之高来说,西南联大是很罕见的。它的学生很少,而且学校没有校舍,没有校园,坦率地说,只有几间像茅舍一样的校舍,一些同学下课只能去云南的茶馆里讨论。如果大家见过《西南联大国文课》原来的课本,可以发现它的纸质比较差。

这里的物质条件极差,所以很多老先生的身体后来垮了。比如清华大学国学院的陈寅恪先生,后来他的眼睛失明了,写作受到很大影响。

但即使如此,西南联大有两个大的优势,一是培养出了众多的明星学生;而且,再跟大家讲一个秘密,这些明星学生并不是像我们北大、清华的学生一样精挑细选出来的,而是在西南那里甄选的,并且头批学生还被中央大学选走了。

学生们为什么来这所大学?第二个优势是因为国立西南联大是中国最著名的三所大学(清华大学、北京大学、南开大学)合并而成的,三个名校的教授在一起,教授团之庞大是非常重要的因素。

在教国文课的时候,罗常培、朱自清、闻一多、魏建功一人一课,因此形成一个明星荟萃的场面,历史系还包括陈寅恪、钱穆等人,所以西南联大的老师是如此之多、如此之好。这就验证了清华老校长梅贻琦说过的一句话:“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”这与西南联大的情况很像,一栋大楼也没有,却有成群的大师,培养了一群大师级的学生。

所以这就回答了钱学森的问题:为什么西南联大可以成功,如今却培养不出大师。下面我就通过这本书再给大家慢慢地讲这其中的奥秘。

西南联大何以大师辈出?

西方的大学分为三个阶段:第一个阶段是英国红衣主教约翰·亨利·纽曼设计的英国模式,这个模式主要是教书育人;第二种模式是德国著名教育改革者威廉·冯·洪堡设计的德国模式,这种模式建立了研究型大学,这种大学不见得教书育人,它主要展示研究成果;第三个阶段就是美国教育改革家克拉克·克尔设计的美国模式,这种模式是建立巨型大学,这种大学包括各种研究所、医疗中心、印刷厂,一应俱全。

西南联大正因为当时条件比较简陋,反而很像我们当时的书院。它也几乎没有研究生,也不会逼着老师发表,因为无法印制。这反而使得老师只教本科学生。

现在,一般考上清华的学生,见不到我们这样的人,需要念到博士、博士后才能见到,你误以为这样能出成果,最后却发现是西南联大的本科教育起了巨大作用,而且还不是第一茬的本科。这是其中的一个奥秘。

这意味着如果导师不是只做自己的研究,而是负责教育,教书育人,那教育就会产生更大的效果。做研究的优点是便于示范研究过程,但是学生能不能学会就要看自己的造化了。

英国式的模式首先培养心智的发展,心智发展对学生的一生起了很大作用。

我问过杨振宁,大家都知道杨振宁是物理学大师,可是在西南联大,他不仅能用英语读小说,还和黄昆一起学德文,可以用德文读小说。这使得他的通识水平的基础比较广,心智比较开阔。

我也在中国几乎所有的名校教过书,我发现心智开阔还有一个前提,是当时有这样的传统,首先这个学校是自由的,而且非常之自由。当时虽然国民党也会干涉,但干涉的密度很低;第二,三个学校的教授力量比较大,形成了“灯下黑”的环境。

现在很多学生也比较自由,我在北大教书的时候就感觉学生很自由,上一堂课大家还慷慨陈词,满脸通红,下一堂就少了一半的人,原因是现在下雨。

这说明自由和传统之间是有一种关系的:你有充分发展自己智力的自由,但是你没有不发展的自由,这是由传统约束的。“传统”是指你读任何书都可以,但是你不能不读书。所以自由与传统之间是有张力的。

再加上一点,传统背后包含了对中华民族文化价值的呵护,对当时中国2/3国土都在日寇铁蹄下的对国家的维护。例如钱穆先生写《国史大纲》,他们担心万一中国灭亡,还有国史留下来。闻一多、朱自清教国文,也是想一定要弦歌不辍,一定要把中国几千年的文化传下来。

这就是西南联大的传统,这种传统中有一种约束,打个比方,这就像一个风筝,如果它断了线,风筝就飞走了。但有传统的约束,你却可以自由地飞翔。这就导致了一个结果:西南联大恰恰用它的通识课实现了这样的自由与传统,而通识课的代表就是国文课。

西南联大还有一个自由,是每个老师讲什么内容都是自己决定,可想而知三个学校的名教授,每个人都讲他最拿手的一课,可谓精彩纷呈,所以后来许渊冲说,即是到现在八九十岁了,一想起那时的国文课,真是精彩极了!

大家知道,西南联大还有一个老师是沈从文,汪曾祺是沈从文的大弟子,是中国写作最讲究的人之一。他就是因为考进西南联大,师从沈从文,之后学有所成。

▲ 沈从文

另一个奥秘:本科不分专业,学生应有志气

西南联大大师成群还有一个奥秘,是最好在本科的时候不分专业。

在西方是为文理学院,它们不分文理科,名为Liberal Arts College;毕业后你可以进入专业学院读研究生。我们现在甚至高中都分文理科,相当于从开始就阻碍了成为大师的基础。

所以西南联大留给我们很多教训,一方面是自由与传统之间的关系,给你自由发展的广阔空间,但不给你不读书的余地。如果老师来了,下刀子学生也要来,在课堂上大家可以自由辩论,但是没有不来的自由,没有打游戏机的自由,但有读各种书的自由。

另一方面,实事求是地说,文科教育尤其是通识教育,与大楼没有关系,但与大师有很大的关系。还有西南联大本科的时候不分专业,教授们也没有条件做研究。但也不能说我们赞成现在北大、清华的教授都不做研究,那时候是真的没有条件,所以正好几十个教授对着数量很少的学生,全部一线单传地将学问教给他们,这时候反而意外地获得成功,中国后来很多大师都是从那个简陋的茅舍里出来的。

当然还有一点,学生要有志气。我的忘年学长何兆武先生晚年在三联出了一本书,名为《上学记》,其中讲了一个故事:因为西南联大没有校园,只有几间茅舍,学生上完课之后就到昆明的茶馆里坐着聊天。有一天何兆武先生路过茶馆,看见物理系里被称为才子的杨振宁和黄昆坐在那儿,他听到黄昆问杨振宁说:“你最近看爱因斯坦新写的论文了吗?”黄昆肯定看过了这篇论文。杨振宁说:看过了,毫无创见!老糊涂了吧!这几话吓得何兆武先生舌头一吐,说:“天呐,真够狂的!”

▲ 杨振宁

现在的本科生,能做到去看爱因斯坦刚发表的论文吗,可是你想想,他们当时是在国家危亡之际。不过我想,大才子就是这样。当然,后来事实证明,杨振宁先生的狂不是闹着玩的。

当然历史就是这样,如果他最后什么成绩也没有,那就只能说他狂了,可是如果他最后变成了一个物理大师,那你就会觉得他当时的想法就是对的。这个故事有趣的地方在于,后来杨振宁先生可能忘了,他不承认他说过这话。

我和他们都很熟,以我对杨振宁先生的了解,对何兆武先生这么谦恭的一个人的了解,这应该就是事实,而且我觉得没必要不承认这个事实。当时中国2/3的领土都在日寇的铁蹄下,他居然还有心去读爱因斯坦,而且读完以后还觉得爱因斯坦当时的论文太差,正是这种心思,让中国没有灭亡,正是这种心思,出了杨振宁,正是这种心思,让中国变成了世界第二。

好了,这一节的内容先讲到这儿,音频中涉及的图文可以在文稿中查看。在下一节,我再来接着讲教国文课和出大师级的学生之间更加具体细致的关联。

欢迎转发下方海报

与更多人一起听民国老课本

走进西南联大的国文课堂

文章作者

中读课代表

发表文章302篇 获得0个推荐 粉丝3728人

中读发布课程书单、彩蛋、更新通知等信息的官方账号

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里