挑战“阿波罗”:苏联的月球征程

作者:刘怡

2019-06-26·阅读时长30分钟

本文需付费阅读

文章共计15375个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

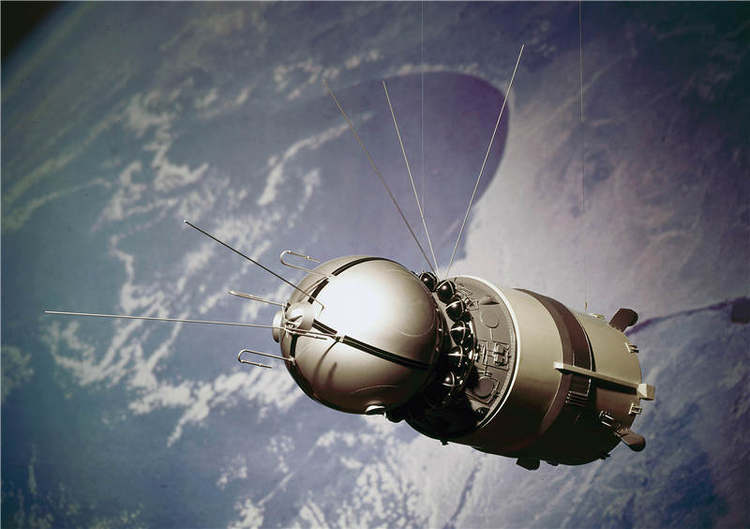

搭载加加林进入近地轨道的“东方1号”飞船的1∶6模型

供图/视觉中国

时隔15年,阿德里扬·尼古拉耶夫(Andriyan Nikolayev)依然能回忆起他最后一次见到谢尔盖·科罗廖夫(Sergei Korolev)时的情景:“房间里的暖气烧得不太足,院士的膝盖上放着一本《爱因斯坦研究》和当天的《真理报》,看上去有些疲倦。他向妻子尼娜抱怨说自己的手表坏了,总是搞不清时间,尤里·阿列克谢耶维奇(加加林)马上摘下自己的腕表送给了他。科罗廖夫戴上那块表,意味深长地望着我们,开玩笑地说:‘瞧瞧,这可是全世界第一位宇航员的东西!明天我是不是该找个工匠给它刻上些什么字?’”

那一天是1966年1月8日,距离这位苏联太空计划灵魂人物预定的结肠肿瘤手术还剩下不到一星期。在莫斯科奥斯坦金诺区的家中,科罗廖夫异常固执地要求和“孩子们”——正在“星城”培训中心加紧训练的宇航员一一见面。名单上有加加林和尼古拉耶夫夫妇(尼古拉耶夫的妻子是苏联第一位女宇航员捷列什科娃),还有阿列克谢·列昂诺夫以及弗拉基米尔·科马洛夫。就着伏特加、腌黄瓜和红肠,“父亲”兴奋地聊起了他对未来的憧憬:“第九颗月球卫星的发射准备工作已经就绪了,我需要这些卫星!”“新飞船(后来的‘联盟号’)进行地面试验的时机也成熟了,它会比‘东方’和‘日出’系列更加完善。”他还罕见地向年轻人们提到了自己早年的曲折经历,提到了在西伯利亚那些命悬一线的日子给他的健康造成的损害。在随后返回“星城”的路上,激动的加加林不禁追问列昂诺夫:“他明明是我们国家的宝藏啊,为什么要经历那样的命运!”

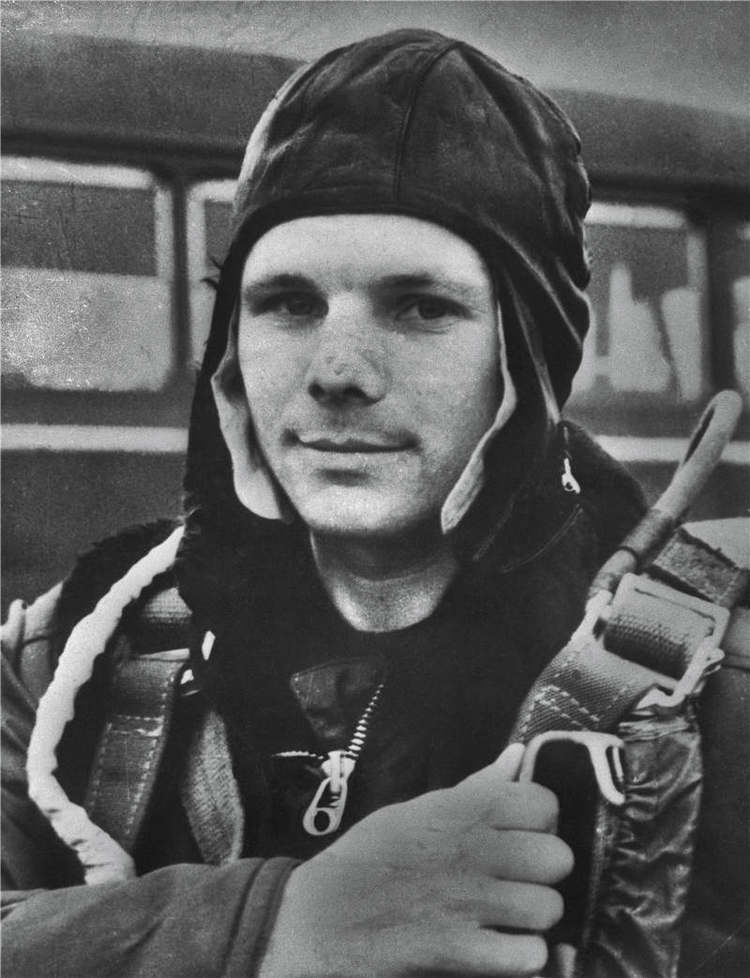

1961年4月,苏联第一位宇航员尤里·加加林正在“星城”训练基地接受最后阶段的测试。当年4月12日,加加林完成了人类历史上第一次宇宙飞行

1966年1月14日,科罗廖夫因为手术大出血引发的心脏骤停病逝于克里姆林宫医院,享年59岁。15个月后,1967年4月24日,科马洛夫在搭乘“联盟1号”飞船从近地轨道再入大气层时,由于降落伞故障而遇难。从1957年起就跟踪报道苏联航天事业的《共青团真理报》记者戈洛瓦诺夫清楚地记得,科马洛夫在出发前带上了科罗廖夫的一小捧骨灰。到了1968年3月27日,34岁的加加林也在执行例行飞行训练任务时坠机殉职。至于被科罗廖夫寄予厚望的超重型运载火箭N1,在他身故之后四次试射皆以失败告终,被迫下马。尽管苏联在1970年成功地将第一台月球车(月面巡视探测器)“月球漫步者1号”送上月球,嗣后又完成了航天史上第一座轨道空间站的部署,但到1991年底解体为止,始终没有任何一位苏联宇航员曾经踏上过月球表面。

半个多世纪后的今天,科罗廖夫的遗骨被安放在列宁墓侧后方的克里姆林宫红墙中,接受来自全世界崇拜者的瞻仰和致敬。不远处安息着他的几位“孩子”:科马洛夫、加加林、1971年遇难的“联盟11号”飞船的3位乘员,以及和科罗廖夫齐名的宇航学泰斗凯尔迪什院士。随着人类探索太空的历程由单纯瞄准登月转入“下半场”,科罗廖夫在火星和金星探测、航天遥感、太空建筑组装等领域的先见之明开始获得越来越广泛的认可;在美国同行眼中,这位早逝的对手早已不再是“邪恶的科学怪人”,而是另一层意义上的伟大伙伴。

尤其值得一提的是,科罗廖夫的遗产甚至留存到了今天——为命途多舛的N1型火箭开发的NK-33型大推力发动机,有150台保存到了“冷战”结束,其中36台在上世纪90年代中期被出售给美国。2013~2014年,以这批发动机作为第一级动力的“心宿二”(Antares)100型火箭成功完成了“天鹅座”宇宙飞船的四次发射。剩余的NK-33则被用来改装同样由科罗廖夫设计的“联盟”(Soyuz)系列运载火箭,继续在卫星发射、行星探索以及国际空间站轮班中扮演着关键角色。从这个角度说,科罗廖夫从未离开,星空中始终有他的身影存在。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得19个推荐 粉丝2498人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里