伊朗式道路选择:现代性及其反叛

作者:蒲实

2017-11-22·阅读时长31分钟

本文需付费阅读

文章共计15857个字,产生33条评论

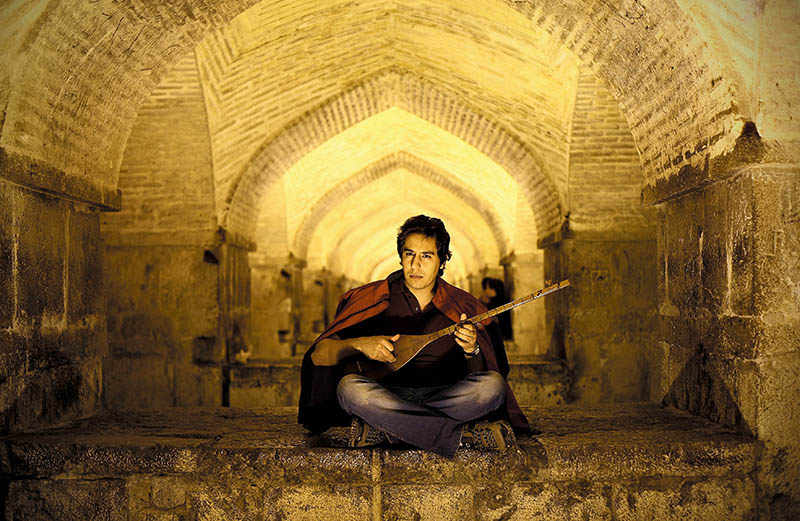

如您已购买,请登录 伊斯法罕哈柱桥,深夜,桥拱下一位弹奏伊朗传统乐器萨斯的青年。哈柱桥是萨法维王朝阿巴斯二世时期的建筑杰作,桥拱内的空间是伊朗人郊游野餐的好地方,凌晨两三点仍然热闹非凡

伊斯法罕哈柱桥,深夜,桥拱下一位弹奏伊朗传统乐器萨斯的青年。哈柱桥是萨法维王朝阿巴斯二世时期的建筑杰作,桥拱内的空间是伊朗人郊游野餐的好地方,凌晨两三点仍然热闹非凡

伊朗人如何认识自己?在马什哈德的一对新婚夫妇雷扎伊家,我找到了最不经意的答案。精心布置的婚房,客厅墙上挂着装裱的画和书法。画的内容源自伊朗伟大诗人菲尔多西的《王书》。《王书》是伊朗人的民族史诗,这部诞生于1000年前的著作复兴了在阿拉伯帝国200多年统治下几近消亡的波斯语,点燃了伊朗人的爱国热情。画上,身着黄裙、在白色头巾下露出卷发的希琳,与一袭橘黄色长袍的法尔哈德面对面跪坐在地上,相视的眼神中充满安详的爱意。不过,这其实是一个无果而终的悲剧爱情故事。书法有两幅。一幅是阿拉伯语书写的“奉至仁至慈的真主之名”,是当地的书法家萨伊卜·大不理兹赠与他们的贺礼。为了诵读《古兰经》,伊朗人从中学起都必须学习与真主沟通的官方语言——阿拉伯语。另一幅是波斯语书写的伊朗哲理名言,翻译过来,与中国哲学的“流水不腐,户枢不蠹”很一致。在做旧的纸上,这些波斯文就像画出来的波浪和一叶弯弯的方舟,婆娑的纸的褶皱则像阳光在海面上洒下的星点光斑。在这个空间里,伊朗人的双重身份一目了然:作为伊朗民族的伊朗人和作为什叶穆斯林的伊朗人。伊朗人的这一双重身份既塑造了伊朗在面对现代性时所作的道路选择,又被大国争夺所卷入的近现代历史所重构。这也许是理解伊朗式现代化道路的起点。

波斯波利斯

来伊朗的人必定不会错过设拉子附近的波斯波利斯,2500年前第一个世界性帝国——波斯帝国的遗址。于我们,波斯波利斯则还有另一重含义:它是巴列维王朝两位国王礼萨汗与其子穆罕默德·礼萨·巴列维构建伊朗现代民族国家的精神源泉。1925年,礼萨汗推翻了统治数百年的恺加王朝,建立巴列维王朝。这是现代伊朗国家建立的标志性事件。穆罕默德·礼萨·巴列维一直感到,自己与居鲁士大帝在冥冥之中有某种联系。1971年10月,他在此举行了纪念波斯帝国建国2500周年的隆重盛会。当时,苏联国家元首、美国副总统、20位国王、26位王室成员、14个国家的总统和3个国家的副总统、3位总理和2位外长——全世界的大批高官显贵纷至沓来,巴列维国王的统治达到了顶峰。之后,历史将峰回路转。他曾梦想伊朗将跻身于世界强国之列,实现伟大波斯帝国的复兴。1971年,他似乎从形式上做到了。

当我们踏上巨石台阶,穿过只剩残骸的万国门与百柱大殿,经由只能靠想象的宝库与马厩,站在奥帕荡纳大殿前时,2000多年前的盛景突然随着栩栩如生的人物石雕复活起来。朝觐代表团的123位使节,正沿着楼梯拾级而上,走向波斯大帝的宫殿,脚步声仿佛从远古传来。每个代表团的团长都由一位领队手拉着手携着,友好而亲密。领队是米底人或者波斯人,他们颈部戴着的项圈,暗示着他们的显赫地位。代表团所穿的不同服饰和带来的不同贡品,是判断他们所代表的国家和地区的线索:卷发的埃塞俄比亚人、赤脚的利比亚人、牵着单峰骆驼的约旦和巴勒斯坦阿拉伯人、牵着双峰骆驼的阿拉霍西亚人(今天的阿富汗东南部及巴基斯坦和印度的部分地区)、挑着香料或金粉的印度人、拿着羊毛卷的希腊爱奥利亚人、牵着公牛的埃及人、赶着水牛的巴比伦人(今天的伊拉克)等等。即使在这庄重的宫殿上,古代的伊朗艺术家也没忘记幽默一把,细致地雕刻了一位刚迈上台阶的使节扭头与排在后面的使节神聊海侃的情景。继续走,石面雕塑开始不停地重复着狮子从背后袭击一只牛的主题。有人说,这意味着波斯帝国的强大和凶悍。但也有人认为,这只不过是在暗示着春天的到来:狮子是温暖的象征,牛是寒冷的象征,温暖赶跑了寒冷,春天就来了;波斯波利斯就是庆祝波斯新年诺鲁兹的地方。用古波斯文、埃兰文和巴比伦楔形文字三种语言阴刻的铭文张扬豪迈:“我,大流士,伟大的王,众王之王,列国之王,塔伊斯佩斯·阿契美尼德之子大流士宣示,承蒙阿胡拉·马兹达的恩典,我依靠波斯军队征服的这些国家敬畏我,给我送王冠的有……”其后,列着23个国家的名字。

不过,更为引起我注意的,是重叠在古迹场所里的现代痕迹,比如,完备的现代旅游服务设施,放映波斯波利斯复原3D效果录像的影棚,以及供游客夜晚观景的看台和射灯。这些都是巴列维时代的工程。关于波斯波利斯最优秀的著作是伊朗考古学家沙普尔·沙巴兹(A. Shapur Shahbazi)在上世纪70年代写成的,那正是穆罕默德·礼萨·巴列维执政时期。实际上,大量关于伊斯兰之前的古代历史的考古发现,都是在巴列维的鼓励下进行并广为传播的。当年,几百万张精美的画报铺天盖地地吸引着伊朗的读者去怀古索源,用波斯波利斯的视觉符号唤起他们内心的历史沧桑与深沉的自豪感。直到今天,仍是如此。那部许多人所熟悉的动画片《我在伊朗长大》,原名就叫“波斯波利斯”——波斯波利斯,已成为祖国的象征。这些,都是巴列维王朝竭力将古代帝国塑造为现代民族国家神话一部分的努力,也是他们父子二人探寻神圣的裔系,以维护其统治的努力。

波斯波利斯,万国门。波斯波利斯是波斯帝国的象征

波斯波利斯,万国门。波斯波利斯是波斯帝国的象征

古代帝国与现代国家

上世纪20年代初,礼萨汗登上历史舞台之际,伊朗正陷入四分五裂中。英国和俄国根据1907年的《英俄条约》瓜分了伊朗,俄国占领北方,英国占领南方。第一次世界大战后,伊朗北部在苏俄支持下成立了吉朗共和国,南部通过《英波协定》,实际上被英国占领军所把持,边远地区的许多部落则拥兵自立。哥萨克军队领袖出身的礼萨汗组建了专业化的军队,粉碎了叛乱的部落势力,镇压了俄国人支持的伊朗北部分离主义,平定了南部英国支持的割据部落势力。但他还需要动员文化资源来对抗各种分裂势力,包括宗教分裂势力,在伊朗的多个民族和绝大部分是什叶派穆斯林的人民中建立民族认同感。因此,阿拉伯入侵前的前伊斯兰古代历史受到了他的特别重视,也就是以波斯文明为核心的阿契美尼德王朝与萨珊王朝。

礼萨汗与他所器重的一些知识分子都认为,伊斯兰教是阿拉伯人的宗教,效忠的是真主安拉,是没有国籍之分的,因此是非民族主义的。他崇拜土耳其的凯末尔·阿塔图克,向往世俗化,在很多方面对抗宗教的影响力,比如限制宗教人士在国会中的席位,削弱宗教地产,推行世俗的教育和司法体制,不提倡妇女穿长袍和戴面纱等。他独尊波斯语,去除波斯语中的阿拉伯语成分,把费尔多西这样的古代作家颂扬为伟大的伊朗民族主义者。正是菲尔多西,在距阿拉伯帝国中心较远的伊朗东北部地区,让波斯语复活了。《王书》表明,波斯不仅是政治实体的统治,也不仅是民族国家,而是文化上的祖国,即使身处外族统治之下,依然保持独立。

1935年,礼萨汗正式要求国际社会停止使用“波斯”来称呼他的国家,而应改称“伊朗”。我向伊朗国家博物馆馆长阿克巴扎迪·大流士先生请教,这两个不同的称呼有何意义。他告诉我:“欧洲人用‘波斯’来称呼我们的国家,而我们一直称我们的国家叫‘伊朗’。萨珊王朝时期的古籍里,就出现了‘伊朗’的名字,那时,我们称我们的国王叫做‘伊朗沙’。‘波斯’只能代表以法尔斯省设拉子为中心的文明,但‘伊朗’还包括了更广阔的地区、民族和文化,比如俾路支斯坦、库尔德斯坦、锡斯坦、阿塞拜疆,它们共同构成了伊朗。刻意地强调‘波斯’与‘伊朗’的矛盾性,常常暗含着分裂伊朗的企图。”伊朗,至此成为统一多民族现代国家的正式称呼。让伊朗人感到自己在中东地区与众不同的是,中东大部分国家的边界都是由近代欧洲殖民者划定的,唯有伊朗与埃及不是。不过,伊朗人认为,埃及的楔形文字和两河流域的巴比伦文字后来都被阿拉伯语取代了,而波斯语却生生不息地延续了下来,所以,伊朗文明仍然是例外的,它是中东唯一从未中断的古文明。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得2个推荐 粉丝1984人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里