距离2019还有53天,2018的答卷你写得还顺手吗?

作者:中读小秘书

2018-11-08·阅读时长7分钟

今天是记者节。距离2019还有53天,2018的答卷我们写得还算顺手,你写得怎么样了?

在人人都是自媒体的时代,“记者”似乎成了一个被低估的职业。

不过今天,请允许我王婆卖瓜,夸一夸为什么我们最新的工作成果值得被你们买单。

我在“生活(需要)读书(和)新知”这个三联体系内兜兜转转已有八年,做过《三联生活周刊》的记者,《新知》杂志的编辑,去年开始带领三联“中读”app 的内容团队,为了实现主编提出的“在移动客户端重建阅读的乐趣”这一目标,变成了一个语速加快不止一倍的新媒体人。纸刊时代认识的作者会忍不住打断我说:“慢点,慢点,让我先消化一下。”

而我自身的感觉就像是,从温室进入了荒野。温室里,精美的盆栽高低错落、井然有序;荒野里,无拘无束的灌木丛野蛮生长。我被带刺的荆棘扎得有点疼,有点焦虑,但万物的形状看起来确实更丰富、更多样化了。作为一名全马PB353,完成过百公里越野赛,挑战过雪山速攀,玩过边境骑行的户外运动爱好者,我发现“身体融入自然,意志超越环境”的理念同样适用于新的工作氛围。

有位用户这么说:“两大自律的项目,读书和跑步,你都有,而且持续,坚持。所以我信任你。”

2009年,我刚到三联实习,遇到的第一个任务是参与封面故事《剑桥:一个完美的读书地方》的采访,还翻译了阿兰·德波顿授权给三联的一篇《我的剑桥》。那一年,剑桥800周年,大学作为一个读书求知的实地载体,在大家心中还有着不可取代的地位。彼时正在剑桥攻读物理学博士的苗千,大概也想不到,8年后,他成了三联记者中第一个吃螃蟹的,在中读APP上开设专栏,一年内每周为大家精讲一本科普或者科幻著作。

《三体,没你想象得那么简单》,《<时间简史>都说了些什么》,《<无穷的开始>,一本关于知识的知识的书》,《嬉皮士如何拯救了物理学》,《心灵的未来》:加来道雄的人脑科幻》……这些来自苗千的“中读小课”,解析了不同作品中由科学和幻想所构建的线索,帮助读者们更好地理解其中的科学因素与幻想的基础,在纸书之外带来更深刻和愉悦的知识体验。

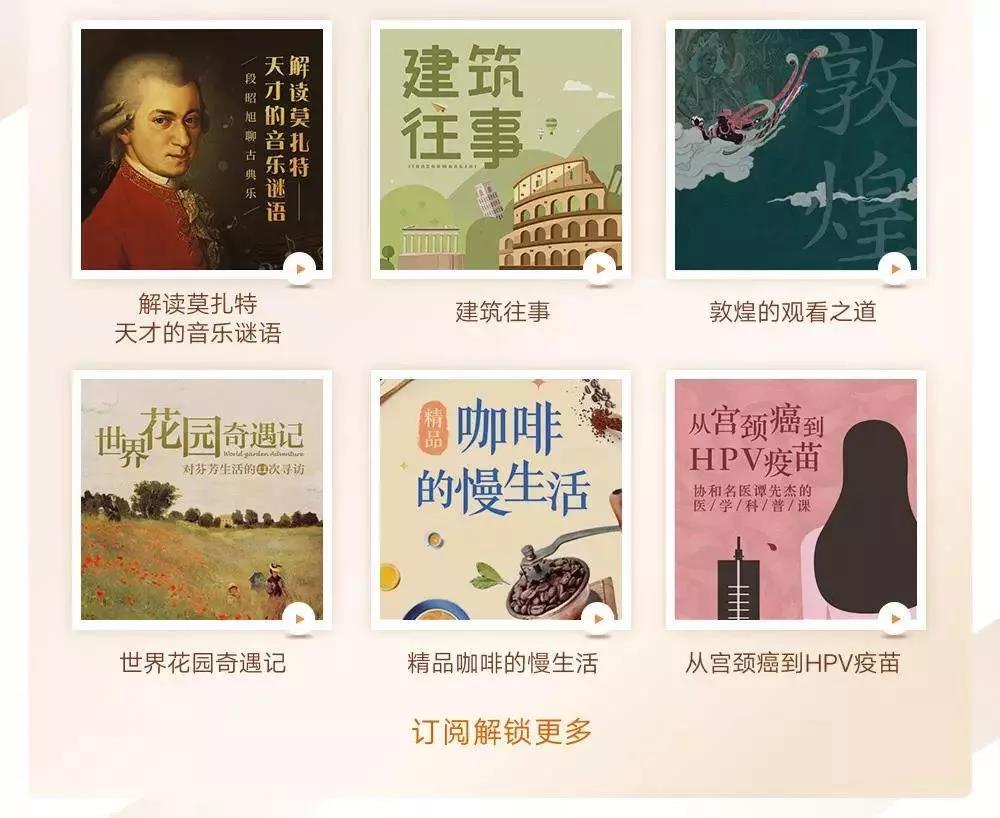

以苗千的科学公开课为起点,更多拥有人文社科、生活美学、科普教育专业背景的名师达人也都加入了我们,通过每期60分钟的“中读小课”为大家讲透一个主题。

看完《如懿传》和《延禧攻略》,想知道真实的乾隆时代是怎样的?赴英国旅行前,想知道大英博物馆足以和故宫媲美的瓷器长什么样?听了无数个版本的《小星星变奏曲》,希望真正走近古典音乐,了解音乐天才莫扎特的一生?在这里,有全年52节名家“小课”,每堂课30-60分钟解答你的疑问,感受兴趣变为一个个知识点的快乐。

当然,学校能教给学生的知识,与一个人在绵长的人生里能够吸收到的能量相比,实在有限。

我们的前主编朱伟,16岁时碰到“上山下乡”,全靠自学成才。来自各个名校的记者们,都曾因为稿子不合格而被他骂得晕头转向。一些自媒体公号自吹自擂的写作公式在他的严格要求面前不值一提。一篇1500字的稿件内必须包含至少采集自3个采访对象的信息和观点,为了获得这3个采访对象,我需要在一周之内向至少30位国外学者发出采访申请——这就是我从北大国际关系学院硕士毕业,刚入职周刊负责国际时政“观察”栏目时的工作日常。

社会部的同事们则接受着更为严格的训练,因为“记者若不能突破到现场,通过独立的采访发现来思考,就可能以观点找材料,以资料做文章,最终难以完成独家有力的叙述,也难产生真正的影响力。”一支拥有极强采访能力的记者队伍,造就了《三联生活周刊》今日的大刊地位。但是,在信息获取方式更为立体化、多元化的今天,“采访对象”提供的信息和观点,能不能脱离记者的文字转述而独立存在呢?能不能让读者们有机会听到“采访对象”自己的亲声讲述呢?在这样的想法下,“大咖说”这个声音产品在中读APP上应运而生,三联的封面人物,明星大咖,知识领袖,现“声”说法,每次10分钟,直击话题与现象的本质。

新闻热点是表象,热点的本质需要专业的解析,身临其境的讲述。想听张纪中讲述大师金庸的侠骨柔情?希望了解彭于晏和许晴拍摄《一步之遥》时的经历?李银河对于校园性骚扰事件如何发声?在这里,有把握时代脉搏的“大咖说”,每周一位明星大咖、知识领袖独家献声,解读文化热点。

朱伟相信,“一本刊物要立足,要根深叶茂,依靠的一个是它站的思想高度,另一个是可提供知识面的广度”,因此,在他领导周刊的19年里,他一直按照“一个编辑部要培养很多各种各样的专家”的思路去驱动记者们的成长。

比如说,1996年从一家证券咨询公司跳槽到周刊经济部的邢海洋,是我们这里的元老级人物了。朱伟这么评价他:“邢海洋对于周刊的重要性,我以为,是他在长达十多年里给广大读者持续了一种不断发展深化的投资理财观。……而他自己,这十多年,我也看着他的判断能力在日益强大。这种强大,我以为是他不满足已有认知的好奇心与求索要求综合的结果。”一年前,他携百万实盘在中读APP上给投资小白陆续发出100封理财信,与关注他专栏20年的老读者们相遇在手机移动端。尽管此后遭遇股市暴跌,责任心极重的老邢还是履行了“和学员们共进退”的承诺。在1000期纪念刊中,他还特意感谢了中读的用户们:“当股票涨了,读者们会在群里分享,当股票下跌的时候大家默默承受。市场虽不好,和读者共度时艰的感觉却让人感到很温暖。”

标记了上千本书为“想读”,却没有时间翻完一本?想探寻“中国第一奇书”《山海经》的秘密?想看懂弗洛伊德《梦的解析》,走近内心的潜意识?渴望在川端康成的《古都》中听见京都的四季流转?在这里,有“每天一本书”,三联优质作者10-15分钟带你看懂一本经典,每天解锁一个新知。

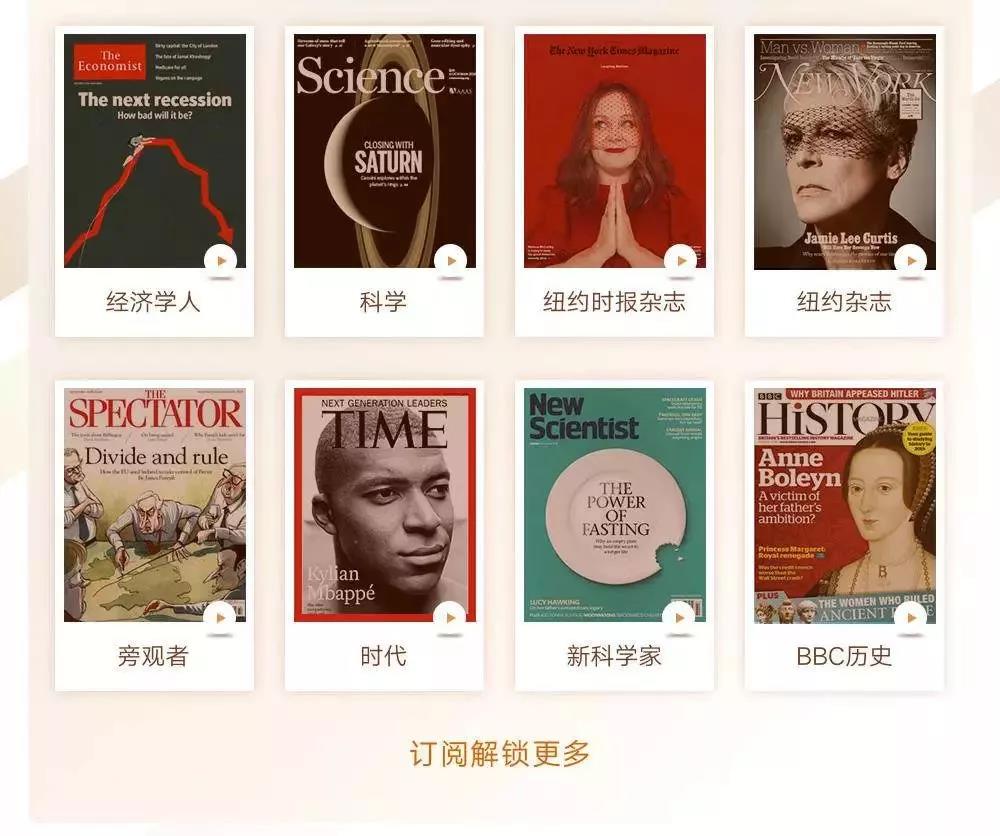

再比如说,笔名“贝小戎”的薛巍,十多年来在周刊负责两个栏目,一个是介绍英美新书的“书话”,一个是介绍西方思潮的“思想”,为此每周要进行大量的阅读,按他自己的说法就是需要“对各种理念和思潮广纳博收,以期理解世界。”因此,当他在中读APP上号召大家“和小贝一起读外刊”的时候,曾经担任周刊副主编、创办过《新知》杂志的作家苗炜发来了这样一个好评:“在阅读英文报刊这方面,小贝是一个可以信赖的专家,他这个工作习惯已经保持了十多年。他能告诉我们,英文世界的主流杂志在关心什么问题,有哪些好故事。借此,我们可以知道,真正的精英媒体在干什么,在思考什么。对我来说呢,他的这个专栏可以让我保留一份当年的良好的工作氛围。”

追热点的姿势还可以很多样,国内外的热点都可以追,每周有7-10本的外刊精华解读,让你足不出户尽览世界。此外,《读书》、《爱乐》、《博客天下》等经典杂志也供你免费畅读。

理财、消费、书话、思想、艺术、收藏、旅游、健康、美食……各类实用的内容使得周刊变得更丰满,使读者在其中拥有更多的选择。但是在过去,三联记者们为了一个选题付出的诸多努力,只能化为纸刊上的一篇报道,受制于杂志的“时效性”概念而被大家逐渐淡忘。而中读要做的事情,是把整个知识生产过程大量的背景阅读、信息采访都掰开来给你们看,我们在今年年初推出的10分钟短音频产品“听书”、“大咖说”、60分钟轻体量“小课”等知识产品都是在这样的逻辑之下应运而生。

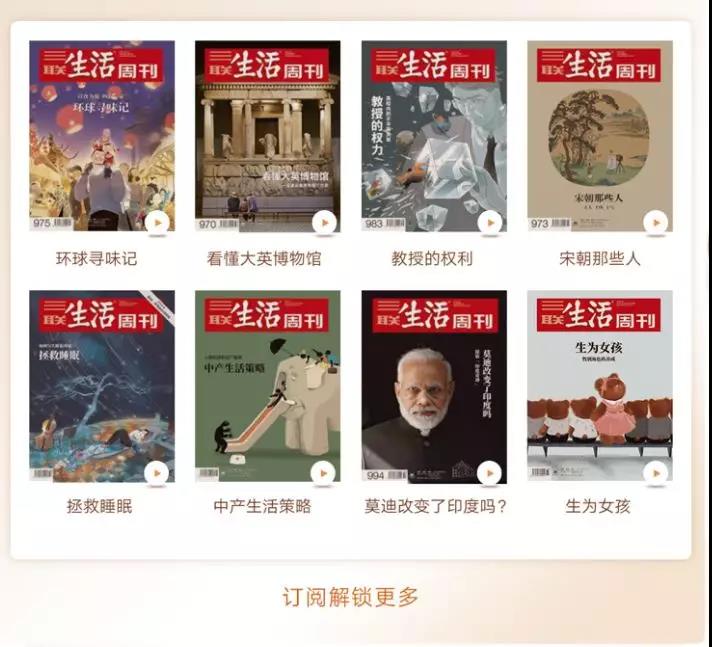

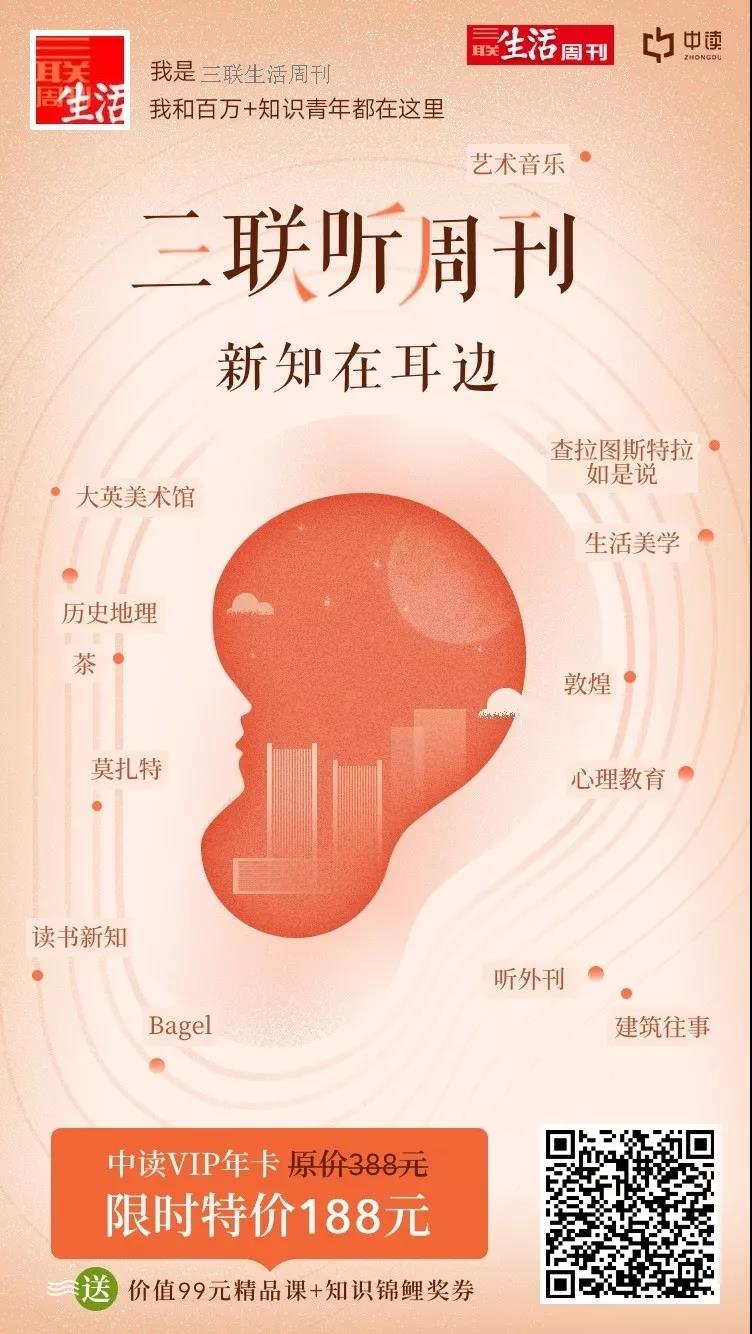

而今天刚上线的“听周刊”则要彻底满足大家在新场景下的求知需求,用“听”的方式来解锁《三联生活周刊》每一期的新鲜内容。除了专业主播之外,发稿主编、资深主笔们也将轮番上阵,将记者们的观察与思考,说给你听。

脱胎于《三联生活周刊》的中读少不了一年52期的杂志陪伴。希望全年免费畅听周刊精华内容?开通VIP,即可解放双手,随时随地聆听,让优质阅读更自由。

当然,最为充分地调动三联智力资源,展现三联人的知识储备的成果,是从今年7月份开始陆续上线的“精品课”:《我们为什么爱宋朝》(宋课)、《中国群星闪耀时》(大师课)、《学会幸福》(幸福课)、《了不起的文明现场》(考古课)……它们在第三方机构评定的知识付费产品榜单上占据着每月新课的第一、第二名。宋课获得了“本年度最有格调的公共文化事件”的好评,考古课则刷爆了文博圈。

现在加入中读vip行列,可以获赠任意一门你喜爱的精品课。

三联取得成功的原因不是生产信息,而是生产知识——这是我们的现任主编李鸿谷做出的判断。他在大学里主攻跨栏,却因为热爱调查与写作投身新闻行业,如今又成为一个文化机构的领头人,这岂不就是互联网热衷塑造的“终身学习”分子的形象?

1000期纪念刊中他写的那篇《开始,选择以及坚持》打动了很多人。文中详细记录了三联在这几年的艰难转型,以及如何最终决定,以《三联生活周刊》内容的转换与开发为核心,开启新媒体平台“中读”的发展之路。“知识生产,才是传统媒体与新媒体对接的端口,也是我们能够生存下去的机会。原创、系统、潮流是《三联生活周刊》文章的特征;事件、潮流、趋势是《三联生活周刊》的信息流选择;知识生产则是《三联生活周刊》的机会和未来。”

看完这篇自夸的朋友们,如果你们认可我们,看好我们,信赖我们,接下来的一年,欢迎和我们一起走下去。

“剁手节”在即,

除了吃喝玩乐,知识升级也必不可少。

11月8日~11月14日,购买中读VIP年卡,

打包你的“全年求知计划”

以上总价值15920元的中读全年VIP大礼包,现在只需188元!平均每天只需5毛钱,就能一站式满足你的全年内容需求。还会限时赠送精品课兑换券一张,还有锦鲤活动等。

还在等什么?在充满喧嚣的时代,你依然可以选择“听见幸福读到美”。

作者:俞力莎

文章作者

中读小秘书

发表文章291篇 获得128个推荐 粉丝9183人

中读课程打卡规则官方发布账号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里