为钢琴而生:难以复制的郎朗(中)

作者:蒲实

2019-03-25·阅读时长33分钟

本文需付费阅读

文章共计16981个字,产生118条评论

如您已购买,请登录

闯美国

郎朗开始了旋风般的职业演出。眼花缭乱的演出日程从伦敦、纽约、巴尔的摩、旧金山排到圣路易斯、达拉斯、凤凰城、温哥华,再到慕尼黑、苏黎世、洛杉矶、西雅图,从一年20场小型演出到了差不多80场。他实现了在卡耐基音乐厅许下的愿望,在那里举办了独奏音乐会。一切都来得很快,他不再有时间和朋友相处,不断在旅途中,有时感觉脑子和身子不在一个地方。他有时会感到彻底的孤独,时而紧张不安,最大的恐惧是身体会受伤。他还需要一段时间来适应这种密集的节奏。

他开始有了不错的收入。他不仅在费城买了房子,有了在美国的第一个家,也终于有能力给妈妈买机票让她来一趟美国。他已经快三年没有看到妈妈了。

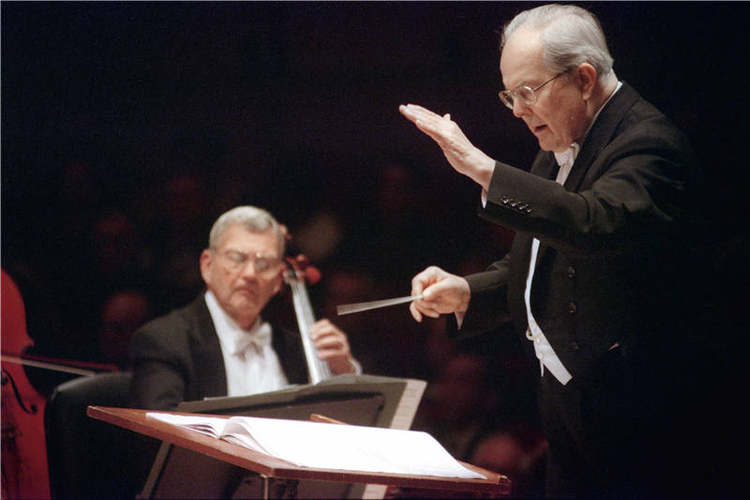

随名气而来的是批评声。脱颖而出的新人会与乐评人有一段蜜月期,很快,蜜月期结束了。2002年重返拉维尼亚音乐节,他和艾森巴赫合作演出了五天,举行五场音乐会,演奏不同的曲目,包括拉赫玛尼诺夫的《帕格尼尼主题随想曲》,格里格协奏曲和一场室内乐。三年前在拉维尼亚对他赞赏有加的乐评人,这一次批评他过于个性化、主观、伤感、浪漫、自我陶醉和散漫,太过于自我专注的诠释完全毁掉了曲子,是一位疯狂的钢琴手。格拉夫曼告诉他,文章的行数越多,受到的关注就越多。邀请仍源源不断涌来,郎朗很早就学会如何与争议相处了。在美国,争议反而会让人变得更有吸引力,在欧洲和日本的情况则不同。他说:“在美国被骂没事,我会更好地去弹,一定要在音乐厅里用实在的演奏回应批评。我开始时打法很凶猛,一般演出就用两首协奏曲,我常常三首协奏曲轮流连续轰炸,用体力去拼。一定程度上,在美国,只要你心态好,是能挺过去的,评论会随跟着你弹的变化而变化。在美国,不会因为被骂几次市场就会有变化,评论和市场关联不大。”

郎朗感觉美国听众的心理特点是“需要嗨起来”。“他们玩橄榄球、高尔夫球、棒球这些体育运动都这样,弹琴时也需要一个又爽又酷的动作来制造高潮。”他那些有时眼睛上翻,有时甩头,有时以戏剧性的方式挥动手臂,有时在单手弹奏时用另一只手指挥的动作,让一些观众感到冒犯。郎朗说,有一次他的演奏被《纽约时报》批评,之后,他收到一封住在旧金山的中国老太太写来的长信。老人在信里让郎朗好好反省一下自己,读完信他很难受。“我是有问题的。但仔细思考,我也没法做到观众说身体不动我就不动,观众说不渐快我就不渐快,所以我也就不在意了,只管自己继续弹下去。”

对于一位音乐会演奏家来说,持续的职业生涯的一个重要因素是乐团愿意不断重新请你回来。郎朗说,“重新”二字很重要,“重新”的次数越多,职业生涯就越稳定。许多音乐家也有很高的水平,但无法一直保持高水平,就如流星划过天空,很快沉寂。郎朗出道20年来,和顶级乐团的合作一直不断,一共与柏林爱乐乐团合作过22场,与维也纳爱乐乐团合作过40场,与纽约爱乐乐团合作过60场。他告诉我,钢琴演奏者总是不断面临着新情况:到达一个个音乐厅,那里的每架钢琴手感都不一样,每个音乐厅的音响效果不一样,每个乐团也不一样。“反应能力必须非常快,要在一秒钟之内反应过来自己要玩什么样的声音,反应稍慢就糟糕了。每一支乐团每年要演出100多场音乐会,每个独奏家来这里都只是这100多场里的一场,非要排练三次的演奏者不会受到乐团的青睐。有位著名的音乐家,弹得非常好,但很刻板,一定要排练三次才演一场音乐会,最后他一年就一场乐团音乐会。”他也学会了一些和乐团“竞争”的小窍门:“钢琴与乐队合奏的时候,声音经常会被乐队盖上。小时候我不知道什么时候使劲儿,后来发现,有经验的钢琴家会把钢琴的音律调得比乐队高,比如乐队442,那我就443,高一点,声音就会亮一点。”

郎朗有极快的反应能力,他的技术水平在音乐专业人士心目中也是高峰。在数部欧洲拍摄的纪录片中,能够看到乐团音乐家眼中的郎朗:他的演奏数年来几乎没有错音,很准确;在一些难度极高、对别的钢琴家来说是“高潮”的段落,他可以轻松自如地淌过去,在越难的地方越玩得开心;与他合作时,乐团的音乐家都会演奏得更认真一些。专业的古典乐迷则留意到一些细节:2012年,他与巴黎管弦乐团合作普洛科菲耶夫《第三钢琴协奏曲》,指挥帕沃·贾维在第三乐章犯了一个错误,忘了给乐团指示,郎朗即兴了一小节四拍直到指挥想起来,而郎朗发挥得很稳健,整个过程不留痕迹,乐团的演出没有受到任何影响;2007年北京音乐节上,第七支协奏曲德国班格尼乐团准备的是莫扎特24号协奏曲,而他准备的是莫扎特17号协奏曲,24号协奏曲第二章的华彩没有乐谱,得由指挥和钢琴家来定,在离音乐会不到两小时的时间里,郎朗回忆出莫扎特24号作品并自己编好了第二章所有华彩,演出很成功。

郎朗排练时间非常快,能够极迅速地合上乐团。他在日本柴可夫斯基青年钢琴家大赛上表现出来的那种天赋发挥了重要作用。他说,与美国乐团排练会有一只计时表放在那里,严格按照工作时间倒计时,最后10、9、8、7开始倒数结束。在美国,指挥家与乐团的关系已经发生了深刻变化:美国乐团的工会势力非常强大,排练不能超时,否则要付加班薪水,完全市场化运作。过去像托斯卡尼尼那样极有威望、如暴政君王的伟大指挥家,在这个时代再也不会有了。曾经的古典音乐时代,指挥家让乐团排练多长时间就多长时间,甚至可能通宵排练,指挥不下台谁也不能走,一首曲子的质量可以达到非常复杂精细的极致程度。音乐会结束时,指挥家愿意来多少个返场曲目乐团也都得跟着演。现在的指挥温和多了,都平易近人,从不强迫乐团为了音乐上的完美做改进而超时工作。乐团成员要求更民主的协作形式,工会也一定要找他们能控制的指挥。民主的另一个结果是,古典音乐不再像过去那样追求个性,过去所呈现的错综复杂的织体和细节,现在变成了更容易实现的水平和垂直的精确性,轮廓清晰分明,更简单,也更容易被理解。今天,只有巴伦博伊姆、穆蒂这几位老牌指挥还敢对乐团发脾气。即使是巴伦博伊姆的权威,最近也开始受到柏林歌剧院乐团成员的挑战,一些音乐家抱怨他,实现高质量音乐付出的代价太大。

最初,郎朗在曲目选择上没有太多选择权。“观众对一个年轻人的期待不是内向型曲子,没有人相信你会在十多岁的时候弹好勃拉姆斯,那是老人弹的曲目。听众不承认,就没有市场。他们还是愿意听技术高难度的‘轰炸机曲目’或‘战马曲目’。”郎朗最先被艾森巴赫发掘是因为他灵动的音乐性,他早期的音乐会则给人留下炫技的印象。古典音乐世界运行的方式决定了,“只有打开市场,你才能往深处走”。

2001年是沃尔夫冈·萨瓦利什大师退休前最后一次亚洲巡演,也是费城交响乐团成立100周年。这支历史悠久的乐团和中国有很深的渊源,它代表着“费城之声”,有声音闪亮的木管乐器,坚实的铜管乐器和美妙的弦乐。1973年,费城交响乐团在尼克松和基辛格的带领下访华,演出了贝多芬的《命运交响曲》和殷承宗作曲的《黄河钢琴协奏曲》,那时正在田里插队的谭盾第一次从广播里听到西方音乐,被它高纯度的银色声音所吸引,从未想到30年后他将从纽约来费城指挥这支乐队。2001年,交响乐团里有许多音乐家都曾在1973年那一次来过中国,这一次,他们想在北京人民大会堂举行一次大型音乐会,邀请郎朗同台演出。但中方演出经纪人有另外人选,是一位刚在一次重要比赛上获奖的年轻钢琴家。他们认为郎朗虽然是中国人,但没有真正的大众市场,谈不上世界闻名,在中国已被人遗忘。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得11个推荐 粉丝1986人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里