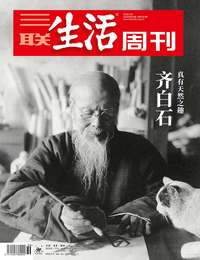

陈丹青:齐白石他老是不过时

作者:宋诗婷

2018-09-06·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6115个字,产生13条评论

如您已购买,请登录

作为一位受过严谨油画训练的艺术家,陈丹青喜欢齐白石完全出于本能:“用不着对比、梳理什么文人画历史,好看的画就是吸引你,跑不掉。”

在陈丹青看来,齐白石是个人天赋与时局共同成就的大家。他经历了中国最动荡的历史时期,从晚清、民国、军阀割据到抗战、内战,出身和时局让他早年贫穷,中晚年动荡。与此同时,齐白石又是幸运的,他是传统乡村结构瓦解前的最后一代人,受益于赏识他的层层乡绅、地主。民国时期,西方思潮进入中国,陈师曾、林风眠等留洋知识分子一眼认出他的好,并帮助促成了他从民间画家到艺术大家的转变。

回看齐白石的创作和人生,他经历了大时代,也成了世人眼中的大师,但身上的天真从不曾褪去,那才是一个艺术家最珍贵的东西。

还是文人画

三联生活周刊:最近重看了《白石老人自述》,感触比较深的是什么?

陈丹青:这是一份宝贵的文献。黄宾虹、徐悲鸿、傅抱石、潘天寿、吕凤子……都有著作,但印象中没有留下详细清晰的人生自述,或许有,我没读到。

三联生活周刊:你对他的哪段经历最感兴趣?

陈丹青:还是他如何出道。一个清末的乡下人成为“齐白石”,靠什么?地主文化。这种文化在他四五十岁前原封未动,是2000多年不变的所谓中国文化结构,他是这个结构的最后一代人。

有才艺的乡下木匠,遍地都是,罕见出道成家。地主、乡绅爱诗画,当时各省各乡都有———那是宋元明清文人画的土壤——他们都喜欢齐白石,集体教养了他。可是到他晚年成名,京沪圈子仍有人看他不起,说明他是异类,有点像今天的美术圈出了个不容忽视的家伙,很厉害,层级很高,但居然没学历——这就是齐白石的个案。

传统社会,文化在地主那里。陶渊明再穷,归隐后还是地主。齐白石聪明好学,先被邻近小地主赏识,层层引荐给大户,其中“寿三爷”是关键人物——日后齐白石亲手画了24幅寿三爷欣赏过的画,拿到他灵前烧了——其次,在这个传统结构中,诗书画还用作交际酬酢,一来二去,这位木匠结识了地方的、省城的、京都的重要文人,同时进入市场。

清末民初,千年结构大致仍在。从他的杏子坞一路到北平,这个结构还很饱满,很奏效。没有这个结构,他的出道不可想象。我喜欢他顺序交代年份和岁数,比政治年表更有说服力,因为处处扣紧个人命运。

三联生活周刊:了解了他的经历,再结合作品,对于齐白石为什么成为今天的齐白石,能得出一个个人化的结论吗?

陈丹青:就因为他是“外人”。当然,这里牵涉对他艺术的定义:是不是文人画。

三联生活周刊:那是不是呢?

陈丹青:不说元明清文人画家的标准身份(官员、士夫、僧人),文人画有个简单的硬标准:诗、书、画一体。就此标准,他的画当然是文人画。后世无数人学他,诗书画一体的显例,有吗?他学诗非常早,当他有勇气和地主们和诗,也不过二三十岁。台湾有位老散文家王鼎钧,抗战时无法上学,跟乡里一位被迫当汉奸的地主学诗,15岁就能做律诗。那个年代,作诗不是艰深的事情。乌镇的木心和他姐姐、表哥十来岁就做古诗。眼下多少学院画院名家,六七十岁做不了几句像样的古诗。不是才低学浅,是文脉断了,大文化变了。

另一方面,齐白石自小酷爱书画,但是家贫,几代农民,从未有科考的念头,他一辈子苦学文人画模式,但到底是乡下人,为传统文人画带进大量没给画过的素材:蝌蚪、老鼠、鸡鸭、螃蟹、瓜果、蚕宝宝、粪耙、箩筐、油灯、稻米,等等。这是乡村孩童的世界,和传统文人画家赏花折枝的情趣大异。但以上意思太多人说过了,关键是,农夫和村童的情感不等于一幅齐白石的画。今天我们有足够的距离看回去:那还是文人画,不是素人画、农民画。

文章作者

宋诗婷

发表文章218篇 获得27个推荐 粉丝839人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里