发刊词丨姜宇辉:哲学的工具箱,日常生活的“修补术”

作者:姜宇辉

03-28·阅读时长9分钟

在这个发刊词里面,我就先围绕“工具箱”这个关键词讲三个问题。先要跟大家讨论一下,我自己心目中的这个工具箱到底是什么意思,然后展开说说它与当下时代的关系,最后稍微介绍一下这个节目的整体框架。

什么是“工具”

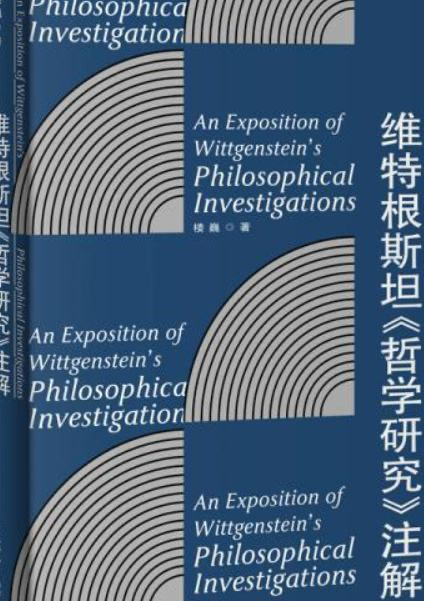

工具这个词,在日常生活里面经常用,好像听上去太过平凡和普通,但其实在哲学史上,真的是一个非常关键的概念。从亚里士多德的《工具论》《范畴篇》,直到维特根斯坦的《哲学研究》,从康德的“人是目的,不是手段”,一直到伽达默尔对工具理性的批判,等等,工具真的是向来令西方的哲学大师们殚精竭虑的一个难题。

但虽然在哲学史上一直被探讨和研究,总体说来,工具作为一个概念的名声似乎总是不太好。要么,它总是跟“目的”关联在一起,因此处于一个从属和附庸的地位,目的总是高于手段,实现目的总是要比单纯的工具和手段更为重要,也更有意义。要么,它作为一种思维方式,甚至一种生活形式,总是被认为是比较低级的,甚至是充满误导的。你想,如果一个人总是把工具放在第一位,把各种手段当成是自己关注的焦点,那就非常有可能失去更为重要和关键的东西。此外,大家总有这样的体会,就是人生之中,世界之中,很多最有价值的东西都恰恰不能被当成工具的,比如爱情、自由、正义、理想等等,这些大字眼、大问题,都是只能当成是目的,而绝对不能被降低成手段和工具。

尤其是咱们这个时代,如今变得越来越技术化,AI化,网络化,各行各业的人现在张口闭口好像都是ChatGPT,元宇宙,Deepseek,生成式AI,沉浸式场景等等,很明显技术的东西,工具的东西已经占据了我们整个生活的半壁江山甚至更多。那这个时候就更有必要,甚至很迫切地需要,要停下来想一想,这些本来被人类当成是工具的技术产品,无论它们是怎样的聪明,方便,高效,但它们真的能够给我们提供更高的目的,更深的意义,更积极的动力吗?技术真的能成为世界的主宰吗?工具真的可以取代目的,成为人类历史的引领者,甚至支配力量吗?

我们真的了解工具吗?

对这些很难但也很重要的问题,咱们先不急着问答,会在这个系列节目之中一点点跟大家深入思考。但其实,在回答之前,还是要先停下来仔细想想,我们真的理解工具吗?传统哲学史上对工具的批判和贬低,是不是有点矫枉过正了呢?目的高于手段,意义高于工具,精神高于技术,这些道理似乎人人也都懂,但这些话真的就穷尽了工具的所有哲思了吗?

似乎不尽然,这里我要援引20世纪另一个关于工具的思考,可能就会打开一些不同的思路。这就是列维-施特劳斯在《野性的思维》里所提出的所谓“修补术(bricolage)”的思考方法。开个玩笑,这不是那个牛仔裤的名字,施特劳斯可是鼎鼎大名的人类学家,即便在当代法国哲学史上也是一个响当当的名字。他年轻的时候,为了对抗主流法国学界,毅然决然前往南美洲的雨林进行考察和探险,回来以后写了《忧郁的热带》这部惊世骇俗的名作。《野性的思维》是他毕生研究的结晶和代表作,其实这个标题(savage thinking)就很能让我们重新思考,到底什么才是工具和工具性思维。

野性,总是跟文明相对,大家一般会认为,野性的就是野蛮的,原始的,落后的,一定要被滚滚向前的历史车轮碾过,替代,粉碎。但这样一种对历史的看法实在是有点简单了。首先,历史可能不只是一列奔驰向前的车轮,而更是一张不断铺开的网络,交相辉映的水晶,它不是只有一条线,而更是各种线索交织在一起的错综复杂的迷宫。这样看来,人类的思考也是这样,不是说新的思维方式出来以后,老的方式就彻底消失了,不再存在了。比如,很多人可能会觉得,既然已经有了科学和技术,那么,那些古老的神话和巫术是不是就要被彻底扫进历史的垃圾箱了呢?还真不是。咱们之后的节目里面会谈到一对关键词,那就是“去魅(dis-enchantment)”和“复魅(re-enchantment)”,谈论的就是这么一个现象:为何在一个科技越来越发达的年代,神话和魔法不仅没有消失,反而以各种方式一次次卷土重来呢?你想想,大家在日常生活里面不是整天都在讨论什么星座啦,修炼啦,心理感应啦,甚至还从小就看《哈利波特》,《西游记》,然后直到今天,《悟空·黑神话》《哪吒2》这样的神话题材的文艺作品还是火得不得了,似乎都表明了这个“复魅”的趋势。

人类思维其实也是一次次复魅的,除了科学,哲学这些比较“先进”的思维方式之外,我们在日常生活里也会经常运用联想、直觉,想象等等看起来比较“古老”的方法,甚至从宗教,艺术,魔法等等领域去寻求思考的灵感。这不是倒退,这只是说明,思维方式也像历史发展一样,它不是一列闷头往前冲的火车,也不只是一条直线,而同样也是古今中外的各种思维方式交织在一起的一个复杂的网络。

那如果这么看,工具思维和工具理性也要重新被理解,被定义了。工具,不只是低于目的,也不只是为目的服务的手段,正相反,它可能反而展现出一种我们往往忽视的思考方法。施特劳斯在《野性的思维》里面就比较了“修补术”这样一种看起来挺“野性”的思维方式,并把它和当今世界相当盛行的工程师式的思维进行了生动比较。那么,工程师是怎样思维的呢?咱们就先用一个有点漫画式的形象来比拟一下,可能有点偏颇了,如果有工程师的听众朋友,请先担待一下。一般咱们印象里面的工程师,都是穿着制服,白大褂,甚至西装革履,然后每天都深居简出,因为要躲在实验室里面搬弄各种精密的仪器,然后,他们嘴里的术语一般人是不懂的,他们写的论文也都是满纸的行话,拒人于千里之外。最关键的是,工程师们一旦在小黑屋里面发明了那些非常厉害的理论之后,就会有一种“指点江山,挥斥方遒”的气度,可以把这些放之四海而皆准的真理运用在生活的方方面面,造福人类,引领潮流,走向未来。

确实,咱们每天在网络上会看到很多这样的工程师精英,马斯克可能就算是一个,他们也确实对今天的世界起到着非常明显而深刻的影响。但还有一类人,他们可能看上去不像工程师那样光鲜亮丽,而就是普普通通,但他们身上也有一种很典型,甚至也很有用的工具性思维,不妨根据施特劳斯老师的说法,叫做“修补术”。现在这类人不常见了,我们小时候,身边可是经常能看到走街串巷的修补匠,他们随身就带着一个可能很旧很破的小包,里面就那么几件看起来同样破旧不堪的工具。看上去,这些工匠完全不能跟工程师相媲美,但你可能想不到,他们也能解决很多你身边的问题,而且是很迫切的问题。他们那几件工具,随手一搭配,就能修伞,补锅,给你的生活带来直接的便利。这样的思维方式,并不需要实现建立起多么庞大复杂的模型,也可能不需要怎样高精尖的技术支持,但它却更贴近生活,更能直面具体生活里面的具体问题,而且更重要的是,它确实是我们这些平常人每天都能上手,都能用的方法。

我说的这些话,其实已经慢慢偏离了《野性的思维》这本书的原来语境,而更是涉及到今天的技术哲学和技术伦理里面的一个关键词,那就是“算法文化”。它告诉我们,算法不只是文化之外的,被关在小黑屋的神秘技术,正相反,它就是我们的日常生活和社会文化的一个相当重要的部分,它影响着生活,但也反过来被我们的生活所影响。我们每天都在接触技术,使用技术,但同样也在改变技术,创造技术。工具,并不是一个低级的东西,一个有待批判的对象,正相反,它也可以成为一个非常有用的思维方式,能帮助我们更好地生活,更有效地分析解决问题,更深入地关注现实。

哲学如何成为大家随手能用的“修补术”?

讲完这些稍微有点抽象的理论之后,咱们就可以回到节目本身了。我在标题里用的“工具箱”,其实也就是强调它作为融于文化和生活的基本形式。这些年我接触很多哲学爱好者,他们虽然越来越感觉到哲学的“有用”,而且是“大用”,但仍然苦于不知道如何去“用”。那么,我在这里就做一点引路的工作,给大家示范一下,那些看上去如此高大上的哲学理论,那些听起来复杂到令人挠头的哲学命题,如何就能够成为进入日常生活之中的,大家随手就能用的“修补术”和工具箱。

不过虽然说起来挺轻松,但真的用起来还是要动一点脑筋,花一些心思。哲学的工具箱,在我看来至少包含着三个方面的学习和领悟。

第一,你要知道你要解决的是哪个方面的问题,然后才能真正决定下来要采用手里的什么样的工具,怎么组合分解,怎么庖丁解牛。所以我在编辑老师和热心网友的协助之下,从社会上、媒体上、网络上层出不穷的热点词,关键词里面选取了20个左右的问题,跟大家一起来分析,思考,回应和解答。这些问题很多是相关的,比如经常会涉及到孤独,情感,自由等等根本的追问,但还是各自有着独特的含义。所以,面对不同的问题,我选取了不同的哲学工具。比如,对于命运,我选择了斯宾诺莎的《伦理学》,对于爱情,我选择了易洛思的《爱的终结》,对于数字时代的生命问题,我选择了泰格马克的那本很红的《生命3.0》等等。不是说这些书就一定给出了标准答案,否则它们就不是“修补术”,而变成了“工程师”的手册了。它们只是临时的、趁手的工具,帮助大家来思考。大家随后还可以,还应该在生活里面找到更适合自己的工具,用不同的理论组合出自己的“野性思维”。

第二,接下来,你应该也要意识到,不同的理论工具,既然它们只是工具,既然它们只能起到“修修补补”的作用,那么它们就是有限度的,有适用的范围,甚至你也要考虑运用的时机。时机(Kairos),是古希腊哲学里面的一个很关键的词,来自智者派的日常哲学践行,但其实也挺接近亚里士多德在《尼各马可伦理学》里面谈到的“实践智慧”。这样一种思考方式,更强调面对不同的具体情境,相应地对自己的思维模型进行灵活调整和应对,以便更好地面对现实,并能够切实地起到引导的作用。它可能不会一下子给出一个很高远的理论预测和洞见,但它会很踏实地引导着你一步步往前走,这样也会让你的生活更自信、更坚定,不会随波逐流,也不会动不动就陷入到茫然无措的境地之中。所以我在讲述的过程中,除了用到那些重要的哲学理论之外,也会同时提醒大家,这些理论还存在着哪些比较明显的边界甚至弊病。“哲学有难度,运用需谨慎”,这个大概是我想给咱们这个节目定下的一个基调。

第三,最后,还是想说,没有工具是万能的,这还是因为现实本身就在不断地发展变化。如今的时代,不仅是日新月异,而且更是几乎每天都在暴露出新的问题,新的焦虑,甚至新的恐慌。所以,哲学的工具箱固然会很有用,但它毕竟还是不能取代对于现实的观察,对于生活的体验,对于意义的践行。所有的思考都来自于生活,最终还是要回归于生活。所以,在这里想借用皮埃尔·阿多的那本名作的标题,提醒大家一下,千万“别忘记生活”。哲学真的很好玩,也很好用,但它不只是思维的游戏,更不是精致的玩具,它一定要和你的生活水乳交融地结合在一起,彼此激发,相互促进。

好,今天的第一讲,我稍微啰嗦了一点,但确实谈了关于“工具”的很重要的意思。大家可以在工作之余,生活空闲之时再回味一下。从下一次课开始,我们就将正式进入第一个工具箱,跟大家一起看《哪吒》大片,一起思考“命运”这个终极的谜题。

感谢大家的收听,期待下次再跟大家相遇!

文章作者

姜宇辉

发表文章520篇 获得0个推荐 粉丝6661人

根茎浪游人,跨界思想者。华东师范大学哲学系教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里