4.1 “银匠的眼睛”:金银器的纹样设计

作者:扬之水

2022-10-18·阅读时长8分钟

*本文由现场录音整理而成,文章中的所有图片均引自生活书店《中国金银器》(扬之水著)一书,未经允许,请勿转载。

二〇一六年十二月十八日我们曾在韬奋图书馆对谈,题目是“文物与文学”。六年之后,我们又坐在一起了。不同的是,您进入盛年,我渐入衰年。共同的是,向学之心没有变,我们共同的兴趣也都没有变。

大著《古画新品录:一部眼睛的历史》已经反复拜读,《引言》中说:“对一件作品的个案是我做的最多的。曾经的宏愿是如果能把每件作品——无论是艺术史中的‘宝珠’还是‘遗珠’——都进行彻底研究的话,对于绘画史的认识自然就会发生新的变化。”我关心的也是个案,意图为每件有代表性的金银作品立传。有朋友看过《中国金银器》的书稿,说“这是纪传体啊”,我自己也老老实实承认,我在书里没有采用考古学的专业术语,也不是博物馆文物档案所使用的周备的记述,而是致力于对“物”的解读,力求体味设计者和制作者眼中的实景,理解创制物品时候的思考和感觉,这种一器一物的描述,很有“见木不见林”之嫌,但是万木生长起来,林子的规模是不是也就呈现在面前了呢。

两宋风雅,晚明奢华,物质性,等等,都是近年学界的热门话题。但是这两个时代的金银器似乎很少进入研究者的视野,即便直接以“恋物”为题。《中国金银器》所做的,就是器物解读这一基础性的工作。

我从来不想把自己的研究对象拔高,绘画作品与金银作品,正好是雅和俗的两端。金银器,按照它的属性,可以称作成品、产品、商品,但也可以和书画一样,称之为作品,当然俗的品质并不改变。银匠的眼睛,是真实的存在,遗憾的是我们很难从文字记载中找到具体的人。大著《引言》中说道很多古画是“三无人员”:没有明确的作者,没有确切的创作时间,没有清晰的流传过程。金银作品更是如此。相对于有铭文者,没有铭文的占了多数。相对于绘画作品流传下来的偶然性,金银作品的境遇似乎更糟,对于此物,消费者本来就不作传世之想,而随时可以把它销熔掉,再另派用场。所以今天能够看到的清代以前的金银作品,几乎全部来自考古发现。我们只能够从这些有幸重见天日的历史遗存,来逆推当日银匠的眼睛大概看到了什么,或者说这些作品创意的来源是什么。

我想到的有这样几种可能:一是他会发现装饰领域里的流行色,从时风中撷取创作题材。二是他会留心酒筵中的流行歌曲和传播很广的戏剧(大著在揭示绘画题材来源的时候也特别关注到后一点)。三是他会有和客户的互动。

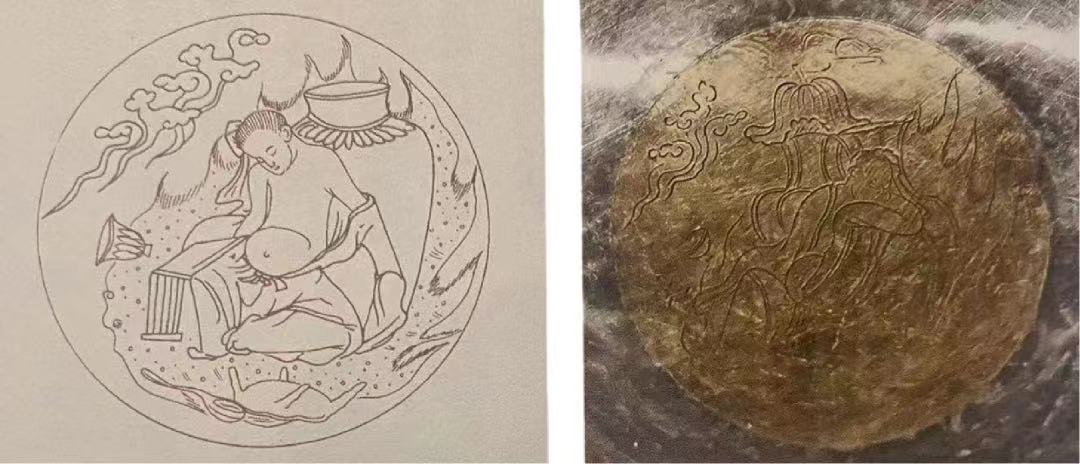

我注意到金银作品的造型与纹饰与绘画多有相通之处,因此提出绘画或与绘画关系密切的织绣有可能成为设计者的粉本,但问题是,这些绘画作品是否有可能直接进入工匠的视野?如果这种可能性微乎其微,那么画样是不是由客户提供呢,比如出自浙江义乌柳青乡游览亭村宋代窖藏的八只酒盏的盏心图案。

从写实性比较强的明代小说里,我们可以大致勾稽出银匠的生态。

先看一个销金点翠汗巾订制的例子,即《金瓶梅词话》第五十一回陈经济与李瓶儿、潘金莲的一番对话——经济道:

门外手帕巷,有名王家,专一发卖各色改样销金点翠手帕汗巾儿,随你要多少也有。你老人家要甚颜色,销甚花样,早说与我,明日一齐都替你带来了。

李瓶儿道:

我要一方老金黄销金点翠穿花凤汗巾。

我还要一方银红绫江牙海水嵌八宝汗巾儿,又是一方闪色芝麻花销金汗巾儿。

至潘金莲,却是一口气说出汗巾花样一大串,偏显出口角伶俐:

我要娇滴滴紫葡萄颜色四川绫汗巾儿。上销金,间点翠,十样锦,同心结,方胜地儿,一个方胜儿里面一对儿喜相逢,两边栏子儿都是缨络出珠碎八宝儿。

这里说到的都是明代装饰领域里的流行纹样,不仅用于汗巾,也用于衫裙,多有出土实例。小说原是借此写出人物性情,我们却从中可见手帕巷王家掌握的装饰纹样很丰富,因可承接各种订制。

银匠与客户,也大率如此。《金瓶梅词话》第二十回:李瓶儿拿出一件金厢鸦青顶子,说是过世老公公的,起下来上等子秤,四钱八分重,遂教西门庆拿与银匠替他做一对坠子。又拿出一顶金丝䯼髻,重九两,道:

你替我拿到银匠家毁了,打一件金九凤垫根儿,每个凤嘴衔一挂珠儿,剩下的,再替我打一件,照依他大娘,正面戴金厢玉观音满池娇分心。

同书第九十五回,薛嫂儿向吴月娘说起春梅如今得周守备扶了正房,光景早是与昔日不同,

今日我还睡哩,大清早辰,又早使牢子叫了我两遍,教我快往宅里去。问我要两副大翠重云子钿儿,又要一副九凤钿银根儿,一个凤口里衔一串珠儿,下边坠着青红宝石、金牌儿,先与了我五两银子。

末后把春梅要的一付九凤钿银根儿取出给月娘看,

果然做的好样范,约四指宽,通掩过䯼髻来,金翠掩映,翡翠重叠,背面贴金,那九级钿,每个凤口内衔着一挂宝珠牌儿,十分奇巧。

以上都类同于今天的订制,即银匠是依照客户的具体要求来完成制作,如此,首饰的设计是以客户为主导。

有信誉的银匠也会有若干相对固定的主顾。《警世通言》第二十四卷《玉堂春落难逢夫》中有一位仗义相助的工匠,小说交代他的出身道,“北京大街上有个高手王银匠,曾在王尚书处打过酒器”,王公子“在虔婆家打首饰物件,都用着他”。而这位银匠也颇有些修养,后面说到王银匠去午门外看榜,道王公子中了,旁边金哥说:“你看看的确,怕你识不得字。”王银匠说:“你说话好欺人,我读书读到《孟子》,难道这三个字也认不得,随你叫谁看。”

当然银匠也有不少可博得闺阁欢心的成品任人挑选。周宪王朱有燉作于宣德八年的《新编黑旋风仗义疏财》杂剧中,李山儿和燕青改扮作货郎儿,因唱一支曲子自赞担子上的货物,道是“也有那真珠冠翠朵云,也有那金镶成玳瑁梳”,“也有那累丝做抹金掩鬓”。如果这里尚缺少纹样描写的话,那么前节引述《金瓶梅词话》来旺儿担子上箱匣里的各色花翠,品类与纹样之丰富,不啻明代首饰的一个小型展销会。这些式样也都有出土实物可证,小说不过按照叙事的需要将之集中在一个花翠担子上。

绘画虽然高踞于雅的一端,但也有不少是为大众服务的,比如大著中提到的《观画图》《浴婴图》《村舍驱邪图》。《观画图》我九年前也曾在藏家手里看过,对画面内容的认识有不少和您相同,但是我没有把它和杂剧联系起来(这一点很有启发意义),也没有想到您所提出的“它选择‘医’的主题,含有辟邪去病的吉祥含义。这幅团扇的使用者或许相信,平时随身携带这把扇子,不时看一下画中的药王,将会保佑自己的健康。对于庶民百姓而言,这也就是一幅画最重要的意义了”。

金银作品的设计者和制作者对纹样的选用,多半是基于辟邪祈福的考虑,比如汉魏南北朝以来各个时代的节令插戴:立春时节的花胜和幡胜,正月十五的灯毬,五月端午的钗符、仙子降五毒的簪钗,冬日的绵羊引子。这些节令插戴的粉本,有不少就是来自绘画和织绣。

上溯到先秦,也同样看到金银器设计向其他门类取式。在金银器处于早期发展阶段的先秦时代,青铜器以它科技与艺术的完美结合,造型和纹饰的成熟与丰富,成为引导艺术潮流的主要力量。动物造型,不论写实、变形抑或图案化,在青铜器制作中均已运用纯熟,各式肖形尊、各类器足的出色,更不待言。《考工记·梓人》中对动物的分类,由类别之异而论述对于装饰对象的合与不合,见出造型设计之际于物象选择的周密思考。青铜时代的金银器制作,要在以新的材质为媒介创造出符合时代意识的时新叙述。工艺既不难,设计的精采便成关键。青铜器的艺术语汇自然是重要依托,不论借鉴、创新还是吸纳外来物象化他为己。

兽面纹可以说是直接截取青铜器的一个单位纹样。龙纹、夔龙纹、蟠虺纹,也大体如是,宝鸡益门出土金柄铁剑瑰丽华奂,纹饰则来自以结构复杂细密且有三维层次为特征的蟠虺纹,仍可视作青铜艺术的移植。宜昌当阳曹家岗五号墓出土蟠螭形金箔,造型以及遍身纹饰都来自青铜器。礼县大堡子山遗址出土鸷鸟形金饰片,羽毛是青铜器中的“窃曲纹”。车饰纹样最有设计感,它需要设计者考虑到装饰对象的各种形态以适当安排造型,也要侔色揣称尽量选择贴合用途的物象,以臻于形态、物象、功用的完美结合。

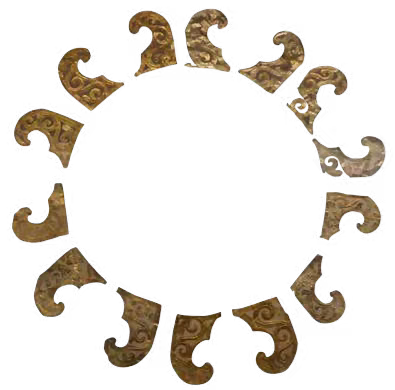

马家塬战国墓出土金银器中,造型、纹样以设计而见优胜者,当推车饰,已如前面所举。这里再特别来看车轮上面的装饰。车轮是旋转运动之物,驰行是它的功用,装饰纹样自要与此相合才好。

三号墓地出土鸷鸟形车轮金饰与礼县大堡子山遗址出土鸷鸟形金饰片造型几乎相同,却是两两成组,而既可视作两两相对,也可视作两两相背。鸟身镂空卷云,镂空,自使其轻,卷云,则与鸟之特性相与呼应,在此,造型与纹饰也是你中有我我中有你,却又是切合车轮之用的艺术语汇。十六号墓出土银车饰,造型好似双头鸟,又仿佛是大堡子山鸷鸟形金饰片的反身相连,遍体镂空似卷云似飞鸟,以此营造疾速旋转的视觉效果,然而两边又是对称的,因此整个纹样依然有着平衡和稳定。

此外,同墓出土的“卷云纹金饰”、一号墓出土的错银铁泡,也都是相近的设计理念,即用抽象的图案把动态的物象——火之光焰、水之涡旋、鸟之疾飞——定格于一瞬。“烟交雾凝,若无毛质”(鲍照《舞鹤赋》),飞旋产生的视觉幻象,工匠早先于诗人的赋笔而付诸创作实践。在战国秦瓦当中也颇有这一类纹样。这里似乎不存在某某模仿某某,而毋宁说,当日有着共用的图谱(无论以何种形式),不同门类的工匠可以按照自己的需要灵活运用。

那么,您在研究这一类绘画作品的时候,会不会想到它的另一重功用,即为工艺品的设计者提供粉本,或者说,是否考虑到银匠的眼睛呢?更进一步的问题:我对金银作品的解读,对于美术史研究有无价值?此前它是不曾纳入美术史研究者视野的(我只是在大著里看到了几个例子,不知您是偶然看到,还是通过网络搜索,或者是平日就很关注)。如果说“有”,具体在哪些方面呢?

如果你喜欢本课程

欢迎转发分享课程海报

文章作者

扬之水

发表文章10篇 获得0个推荐 粉丝338人

中国社会科学院文学研究所研究员,名物专家

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里