记者们,学习一下莎士比亚

作者:马凌

2018-02-07·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3115个字,产生9条评论

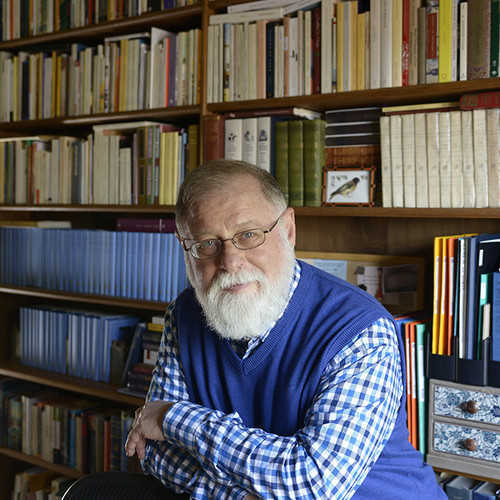

如您已购买,请登录 阿兰·德波顿

阿兰·德波顿

“教堂尖顶那朵无人问津的浮云,拿着注射器温柔贴近病人胳膊的医生,灌木篱笆下的肥胖田鼠,敲打白煮蛋壳的孩子和一旁满眼慈爱的母亲,胆大心细巡视海岸的核潜艇,研制出首个新型引擎样本的工厂,以及虽百般挑衅却仍能保持克制和宽容的伴侣。”——这些日常生活中较为正常、平凡、正面的部分,绝少有可能出现在新闻里。而那些离奇、罕见、黑暗的事件,则大有可能被用来填塞广告与广告之间的那些版面。翻开19世纪的欧美报刊当能明了,“反常性”原本就是商业报刊的金科玉律;此刻登陆任何一个新闻门户网站,任何人也都能领会:“反常性”今日仍然是、并将永远是、最能吸引关注的新闻元素。

英伦才子阿兰·德波顿写了一本《新闻的骚动》,把新闻产品与新闻界的弊病一一针砭。以他一贯的生花妙笔,虽然并未使用新闻学那些少得可怜的理论术语——譬如“议程设置”、“新闻价值”、“框架”、“新闻专业主义”、“客观性”、“把关人”、“刻板印象”、“拟态环境”、“选择与遮蔽”、“媒介素养教育”——却也鞭辟入里、条分缕析,足以让新闻学教授们汗颜,同时让新闻编辑部的主编主笔们蹙眉,没办法,德波顿是站在受众一边,立场决定了矛头所向。

在德波顿看来,政治新闻读起来枯燥乏味,数字和专门知识令人困惑,将权力人物拉下马来固然带给大众一时的满足,但是新闻媒体往往不能引导公众将注意力投向更为严重和隐匿的政治-社会的结构缺陷。新闻报道倾向于将事件按照特定的模子框定,削弱了受众从其他角度进行深层思考的意愿甚至能力。国际新闻更是八股而干瘪,以国家的外交及经济关系为优先,因此只忙着告诉受众:该与谁为敌、和谁贸易、或怜悯谁,一味呈现对方的黑暗面,既不报道对方的生活常态和人情细节,也不促进国际间的相互理解。经济新闻充斥着各种数据、术语与图表,令很多平民读者云里雾里,很多属于“投资人新闻”,新闻界的无数人力被用来帮助投资者回答一个问题:我们的钱应该投给哪些公司?多数的经济报道并不提供附带政治因素的经济教育,原因不外乎两种:或者因为新闻自身亦感觉困惑或烦心,或者因为新闻也是现状的受益者。

文章作者

马凌

发表文章28篇 获得1个推荐 粉丝304人

马凌,书评人,复旦大学教授、博士生导师,三联“行读图书奖”评委,中读《马凌·读书笔记训练营》主讲人,长期活跃于豆瓣网,戏称自己为“两脚书橱”。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里