图像如何阅读?

作者:马凌

2024-10-29·阅读时长7分钟

所有图像都是可以阅读的吗?

世上如果有“阅读家”这样的称号,阿尔维托·曼古埃尔(1948~ )最是当之无愧。大批评家乔治·斯坦纳说得中肯:“曼古埃尔与他心爱的文本的幽会是亲和的、有占有欲的、十足私密的。……他就是图书馆的唐璜。”唐璜之喻或许显得太过轻浮,“情圣”卡萨诺瓦更为合适——据说卡萨诺瓦与情人们长期保持着友好的关系。因此某位编辑如是感慨:他“引用荷马,就像引用自己的生命,谈论塞万提斯,就像谈论自己的恋人”。

曼古埃尔身为犹太后裔,出生于阿根廷,在以色列、法国、英国、意大利、美国、葡萄牙等国家旅居,会6种语言,论国籍是加拿大公民,论气质是漂泊的犹太人,论精神属性则是一等一的书痴。从16岁为博尔赫斯朗读书籍,到自己成为博尔赫斯的继任者——阿根廷国家图书馆馆长,再到云游四海,曼古埃尔始终过着一种与书为伴的生活。他曾在法国买下一处中世纪圣所,改建成个人图书馆,坐拥藏书4万册,图书室用橡木装修,结实。与读一本、扔一本、忘一本的普通读者不同,曼古埃尔多情且长情,40多年来他编写了一本又一本书,用来分门别类地梳理他的藏书,在将私人阅读、文艺批评与知识普及融为一体的领域,鲜有其他作者可以与他匹敌。

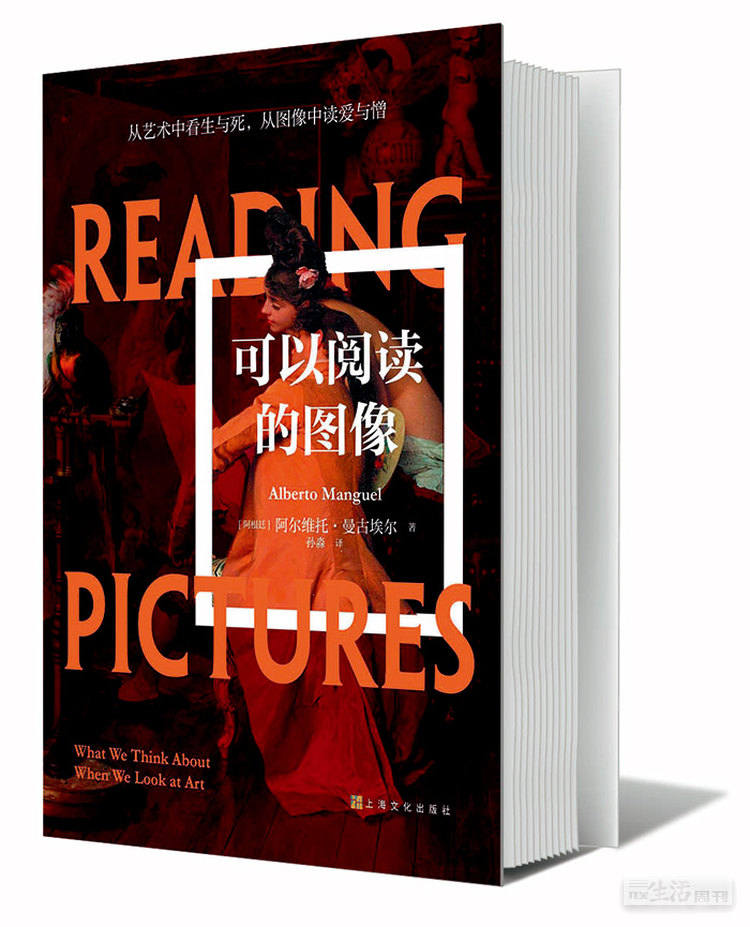

曼古埃尔的《想象地名私人词典》(1980)、《阅读史》(1996)、《和博尔赫斯在一起》(2004)、《阅读日记》(2004)、《夜晚的书斋》(2006)、《语词之邦》(2007)、《理想的读者》(2010)、《好奇心》(2015)等著作都已有中文译本,《可以阅读的图像》是他2000年的作品,20年前有过一个中文译本,现在新译新版,刚好搭上图像大热的时代脉搏。

在我们这个图像狂热的时代,商业图像饱和化,自我图像过度化,日常图像档案化,图像焦虑、图像失真、图像造假在在处处。从深层来说,正如海德格尔所说,世界成为图像和人成为主体,是现代本质的两大进程。不仅世界被人把握为图像,人也将自己呈现为图像。图像是人为的,结合了技术与艺术;图像是视觉的,结合了生理与心理;图像是文化的,结合了个人与社会。如果说15世纪的印刷机解放了文字,19世纪的照相机则解放了图像,特别是到了移动互联网时代,媒介技术的进步使得人人都成为图像的制造者、观看者和使用者,一时间图像学或图像研究成为显学,也是题中应有之义。

相较于潘诺夫斯基中规中矩的“现代图像学”、米歇尔花样翻新的“当代图像研究”,还有被考古出来的弗卢塞尔等哲学含量超标的图像学,曼古埃尔的“阅读图像”更接近于伯格,“中意于探寻那些或明或暗地编织在艺术品中的图像,不过不需要借助那些神秘拗口的词汇”,视野开阔并直击心灵。

作为世界级别的阅读大师,曼古埃尔将阅读对象从文字转向图像,但基本的人道主义原则不变,“阶级-族裔-性别”的“文化研究三件套”不变,不过是将“作者-文本-读者”的阐释三角置换为“艺术家-图像-观者”,再将图像的性质、功能与特点融入各篇之中。全书讨论12个主题:图像即故事、图像即缺位、图像即谜语、图像即见证、图像即理解、图像即噩梦、图像即反射、图像即暴力、图像即颠覆、图像即哲学、图像即记忆、图像即戏剧。每个主题虽由一系列作品串联,却以某位艺术家为主要依托。一个基调性问题是:所有图像都是可以阅读的吗?我们能否给每个图像都创建一种解读?是否所有图像都能被转译成可阅读的语言?

图像拒绝阐释还是欢迎阐释?

从表面上看,图像与文字不同,图像是空间性的,文字是时间性的,但是图像如同文字故事,向人们传递着信息,并在与观众或读者的对话中生发出意义。图像是故事,当我们的视线停留在图像上、追寻图像的意义,也就是开始“阅读图像”时,观者也就被带入叙事的时间性之中,叙事对象也从画框或边界处向外延展,从静态变成动态。图像阅读犹如文字阅读,其意义由艺术家意图、作品意图、观者意图综合决定,“不仅受到世界上既有图像体系(图像志)的限制,也受到个人或社会的、随意或强制的条件的限制”,因为主客观的杂糅性质,“由图像引出的故事都不是确定、一定以及肯定的”。大部分图像附丽于艺术,而艺术的想象力和创造性有时难以言表,所谓“艺术,该来就来了”,因此很难提取出一种条理清晰的系统化图像阅读方式。不过,表达个人图像阅读的感想、指明图像阅读的大体方向、展示图像阅读的趣味性和复杂性,是曼古埃尔在这本书中的主要任务。

有两大类图像,一种拒绝阐释,一种欢迎阐释。前者例如波洛克泼洒出来的“抽象表现主义”,是一种“图像缺位”,他拒绝所有叙事可以解读的图像,1948年之后甚至去掉了绘画中所有的传统符号,他所创造的是一个蓄意拒绝植入意义和信息的画面,也就拒绝了来自艺术家和观看者的任何约束。与它相对的是后者,比如15世纪荷兰画家罗伯特·康平的《火障前的圣母和圣子》,内嵌了大量“图像谜语”,黑暗的角落里一条三条腿的凳子是不是代表着三位一体?圣婴为什么要暴露他的生殖器?就像已经被解释得十分详尽的《阿诺菲尼夫妇像》,就像已经被通俗小说神秘化了的《蒙娜丽莎》,画中每一个元素都是一个代码,一个为了阐释的目的而设计的符号系统,以及一个让观众去解码阐释的谜题。

图像可以为善,亦可以作恶。图像即见证,当摄影成为社会中图像传播的利器,大众就前所未有地成为各种事件的见证人,通过镜头之眼,过去变成了当下,现实似乎变得透明和民主。例如意大利女摄影家莫多蒂的作品,她拍摄了大量农民的手和脚的照片,震撼人心,她以此参与社会运动,不再仅仅是一个“见证者”,而是革命者和行动者。但是,摄影也有两面性,约翰·伯格说:“当一张照片,在记录所看到的时候,总是从本质上暗示着没有看到的。”取舍、裁剪、遮蔽,在这个意义上,“照片”其实总是“照骗”。特别是在媒体的操控下,图像即噩梦,洪水一样的图像流抹平了事物的深度,商业传播让我们对某些基本图像有共通的认识:一辆汽车意味着成功,海滩提供失去的伊甸园,高级定制服装定义了身份,异常肤浅。

图像既是对他人的理解,也是对自我的认识。图像即理解,16世纪荷兰女画家拉维尼亚·丰塔纳为全身长毛的“毛女”托尼娜画了肖像,丰塔纳的杰出之处在于,她给了“怪物”以尊严和人性。图像即反射,如果每一幅肖像画都是一面镜子,那么站在肖像画前的观者,就是肖像的镜子,图像在来回的反射和映射中产生了一种张力。阅读图像是观人与观己的结合。

填充图像的欲望、经验、疑问和悔恨

图像背后有复杂的意识形态,也有分裂、改写和冲突。在阅读图像的过程中,叙事线索纵横交织,作品标题暗示的故事、作品创作的故事、创作者的故事,还有观者自己的故事,不一定总是相互支持,有时可能会相互拆解。比如“图像即暴力”,毕加索一方面用《格尔尼卡》这样的作品表达反战态度,一方面又用《朵拉·马尔》这样的作品表达对女性的贬损和控制,体现分裂的一面。又比如“图像即颠覆”,当巴洛克教堂落脚到殖民地巴西,一个叫阿莱哈丁诺的混血残疾工匠,在雕塑中大量加入非洲黑人图像元素,塑造出与宗主国宗教形象相异的血肉之躯。再比如“图像即戏剧”,一幅有人物的绘画像一个舞台,其中有戏剧冲突,卡拉瓦乔画中的男人和女人们是宗教经典人物的化身,但是他们的面孔和身体却来自街头的贫民、乞丐乃至妓女,这就改变了图像的性质——它不再是神迹剧,也不是街头即兴喜剧,而是人间悲剧。曼古埃尔像伯格一样提醒我们,性别、族裔、阶级,图像在政治中。

图像即哲学,但是有哲学意味的图像在现实中的命运并不一定顺遂。例如18世纪末期,建筑设计师克劳德·尼古拉·勒杜希望建设一个寄托乌托邦理想的完美城市,大量使用对称的几何图形,“每面墙都能提供道德指引”,可是现实是冷酷的,他昔日的设计在应用中有功能缺陷,他后来在巴士底狱中所画的设计图没有一个真正实施过。

图像即记忆,但是如何才能达成正确的记忆呢?围绕柏林大屠杀纪念碑,德国发生了激烈的争论,大屠杀是可以表现的事情吗?表现出来的残酷程度能与大屠杀匹配吗?纪念碑会凝聚公众记忆,同时也给了大家一个忘却的借口?任何建造物都一定暗含一种美学,而怎么会存在一种邪恶的美学呢?当我们把大屠杀放到一个纪念碑或纪念馆中的时候,是否也让无数个体的声音被消音,把恐怖的复杂性降低到可以理解的特殊性?

曼古埃尔在书中引导读者思考,原来,图像并不是“一望可知”,“有图有真相”不是全部真相。全书堪称题眼的是这样一段:“图像,如同故事,向我们传达着信息。构成我们世界的图像是符号、标识、信息和隐喻象征。它也可能是被我们的欲望、经验、疑问和悔恨填充起来的空洞的存在。图像,无论是以何种形式,都像文字一样,塑造了我们。”

文章作者

马凌

发表文章28篇 获得0个推荐 粉丝296人

马凌,书评人,复旦大学教授、博士生导师,三联“行读图书奖”评委,中读《马凌·读书笔记训练营》主讲人,长期活跃于豆瓣网,戏称自己为“两脚书橱”。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里