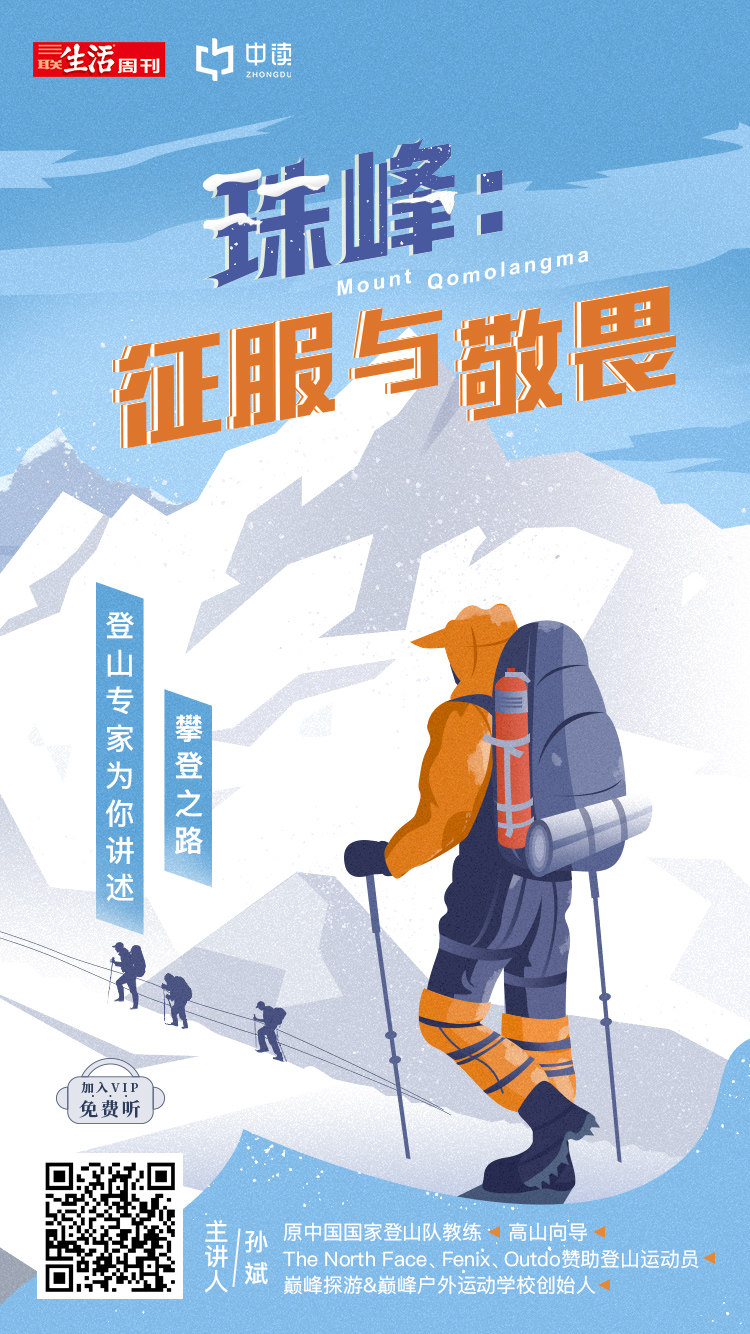

04 艰难险阻 | 攀登珠峰到底有多难?(上)

作者:孙斌

2020-06-16·阅读时长6分钟

三联中读的朋友们大家好,我是孙斌,欢迎和我一起走进珠峰背后的故事,这一讲我们将聊聊攀登珠峰到底有多难。

首先,让我们一起来了解一下攀登珠峰的困难有哪些。

困难因素一:缺氧

对于高海拔攀登来说,对于攀登者最大的挑战应该就是缺氧了。很多人去过西藏,估计对于在高海拔身体的反应印象会非常深刻,比如喘气、体力下降、严重的头疼、恶心呕吐、胃口不好、睡眠不佳等等。对于攀登珠峰而言,这种缺氧的程度还会更严重。在5000米海拔,氧气的含量只有海平面的一半,在8000米以上,氧气的含量只有1/3了。氧气一旦减少到这种程度,登山队员每一次呼吸中包含的氧气就大大减少,肺部的红血球结合氧气的几率也会大大减少,这时身体马上开始缺氧报警,人体立刻做出应对。最显著、最直接、最重要的改变就是加快呼吸频率,也就是喘气,以及加快心脏跳动以提高血液循环速度。

▲海拔7790米营地,帐篷外的外国队员已经开始吸氧(图片提供:孙斌)

但是,大家也知道,呼吸和心率增加是有上限的,因此刚上高海拔,我们的运动能力会显著下降。同时,如果上升海拔速度过快,空气中氧气快速下降,通过加快呼吸和心率无法完全地供应身体对氧气的需求,身体就会驱动两方面的保护机制。一方面是通过扩张核心器官和系统的动脉血管,比如说大脑和心肺的动脉血管,但是动脉扩张并不是正常状态,大脑动脉扩张造成的副作用是颅内压升高导致的头疼、呕吐,甚至脑水肿等。另外一方面是收缩不重要系统的动脉血管,以保证核心系统的氧气供应,比如四肢动脉血管收缩导致的副作用是运动能力下降,容易出现冻伤。

因此可以看出,上升海拔太快对身体适应海拔是极其不利的。另外,我们上高海拔会加快呼吸,这样会造成体内二氧化碳过度排出导致呼吸性碱血症,减慢睡眠时的呼吸速度,导致更为严重的缺氧状况,影响睡眠质量,容易在睡眠时产生更严重的高山疾病。

以上是高山反应的机理。但是,人体是一个非常精密且具有强大适应环境能力的系统。身体一旦进入高海拔缺氧地区,除了刚才提到的呼吸和心率的改变,以及极端情况下的循环系统对动脉血供应的调整,另外有一个非常根本的改变也同时发生,那就是增加血液中的红血球数量,以提高每次呼吸的结合氧气的绝对量。

所以我们会发现一个有趣的现象,比如你刚到拉萨,气喘、心悸、头疼、恶心、睡眠不佳,这是非常普遍的一个现象。但是两三天以后,你会发现自己不气喘了,心率也降到正常的水平,这时环境中氧气并没有增加,但是由于红血球增加到了这个海拔需要的级别,你的所有不舒服的症状就会消失,你的运动能力也会大大改善。也就是说, 你适应了这个海拔,你就有了继续上升海拔的空间。

因此,人适应海拔的过程就是身体产生足够红血球的过程,这需要一定的时间。如果不给身体足够多的时间产生红血球,反而快速地上升海拔,身体只能通过呼吸和心率解决缺氧问题。一旦呼吸和心率无法解决这个问题,比如说我们上升速度太快、运动强度太大,身体就会出现动脉血重新分配的问题,从而导致之前提到的各种各样的严重后果。

了解了缺氧对人体的影响以及人体适应海拔的机理,我们在回过头来看珠峰的攀登。我们的攀登计划设定,很大程度上就是让队员逐步上升海拔,去接受缺氧刺激,给身体足够多的时间产生更多红血球,以实现对足够高海拔适应,保证队员在冲顶时拥有足够适应性。

我们需要让身体缓慢地从自己所在的城市逐步适应3600米的拉萨、4400米的定日、5150米的珠峰大本营、5800米的过度营地、6500米的前进营地、7028米的北坳营地,直到7500米的海拔高度。这样身体就产生了更多的红血球,让我们在冲顶时在8000米以上能够更加的安全。

前面我们都知道,身体产生更多的红血球需要时间,因此这个过程一般需要近一个月的时间。基本登山队会在4月初开始在拉萨集合,在4月底完成对7500米左右海拔的适应,时间漫长,过程辛苦,一不留神还会出现严重的高山疾病,挑战很大。

在冲顶时,我们会在7000米以上区域使用人工氧气,但是由于堵车、天气改变、氧气面罩和调节器损坏等原因,有可能在8000米以上的区域断氧,这时我们只能通过加快呼吸和心率来解决身体对氧气的需求,如果我们适应性不够,那么通过呼吸和心率将可能无法解决身体缺氧的状况,各种高山病就来了,非常危险。所以充分适应会非常重要。

困难因素二:低温和大风

▲登山队员在珠峰北坡距离北坳100米处,海拔约6500米—7028米(图片提供:孙斌)

珠峰另外一个大的挑战是低温和大风。珠峰的登顶季一般在5月份,5月珠峰顶峰的温度为零下30度左右,如果加上10米/秒的(约5级风),风寒效应导致的体感温度会下降到零下45度以下,如果风速达到8级,也就是20米/秒时,体感温度会下降到零下50度以下,这时再加上身体缺氧导致的手脚供氧不足,极容易出现手指脚趾严重冻伤的情况。

▲2007年北坡登顶后,沿着东山脊下撤,开始起风(图片提供:孙斌)

因此,珠峰登顶时需要很好的天气,这里的好天气特指风速较小的日子,一般都要低于10米/秒。同时由于珠峰的营地设置,登山队员从最近的前进大本营出发,需要4天时间才能登顶,因此登山队至少需要4天—5天风速较小的好天气,才能保证队伍的安全。这样的好天气周期称为窗口期。在每年的5月,一般会有几个这样的窗口期,这也是登山队选择在5月登顶的核心原因。

困难因素三:气候多变

然而即使在5月,这样的窗口期也并不稳定。攀登珠峰的又一个大挑战是气候多变。对于这种极高海拔的山峰,山区小气候是影响天气的重要因素。每天太阳出来后,日照导致局部空气温度上升,热空气上升,其他地方的空气流过来补充,就形成了风。因此,珠峰地区一到下午大概会变天,这对登山队员造成了很大的影响。1996年的珠峰大山难,就是因为一个突然的天气改变,导致5月10日冲击顶峰的队伍被暴风雪笼罩,一两天内造成9人遇难,多人严重冻伤的惨痛后果。

▲2007年北坡登顶,下撤至8400米上方的陡峭地形,大风(图片提供:孙斌)

困难因素四:陡峭的山体

攀登珠峰的另外一个挑战是陡峭的山体。想象一下,极度缺氧,温度为零下30度,5级—6级大风的环境下,登山者还要去攀登靠近垂直的岩石或者冰雪,挑战是很大的。珠峰北坡传统路线的北坳冰墙、8400米以上的黄色岩石带、东山脊上的第一、第二、第三台阶都会对登山者带来很大的考验;而南坡传统路线中的复杂而陡峭的昆布冰川、漫长的洛子壁,还有接近顶峰的希拉里台阶难度也不小。

▲珠峰南坡昆布冰川(图片提供:孙斌)

▲东绒布冰川5900米处冰塔林(图片提供:孙斌)

▲东绒布冰川5900米处冰塔林顶部(图片提供:孙斌)

▲珠峰北坡第二台阶(图片提供:孙斌)

▲刚刚离开6500米营地,远处是陡峭的北坳冰墙(图片提供:孙斌)

漫长的攀登周期

漫长的攀登周期也是攀登珠峰不可低估的挑战。鉴于适应、修路、运输建营的需要,珠峰登山者一般4月初出发,用1个月时间获得充分的适应,然后下降到相当低的海拔,比如北侧下降到3900米的日喀则,南侧甚至可以下降到几百米海拔的加德满都,利用这里充足的氧气,调动身体的消化系统,尽快恢复适应阶段损失的肌肉和糖原储备。

▲海拔7790米营地(图片提供:孙斌)

在5月初登山队员返回大本营等待冲顶,像2020年珠峰高程测量,前两次冲顶都失败了,直到5月27日才成功登顶。这种等待、尝试对队员挑战极大。因此,如何在漫长的适应和攀登周期中,始终保持身心良好的状态是每个登山队员要面临的巨大挑战,需要队员们非常明确自己的目标,管理好自己的行为,再加上一定的运气,才能成功登顶、安全返回。

文章作者

孙斌

发表文章8篇 获得4个推荐 粉丝57人

登山向导,攀登教练,The North Face、Fenix、Outdo赞助登山运动员,国家级登山运动健将,巅峰户外运动学校校长,巅峰探游负责人,北京师范大学珠海分校运动休闲学院客座教授,慕尼黑ISPO评委。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里