当代打工人最大的困境,咋才能睡个好觉?

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长16分钟

这是电子厂的第210篇原创

这届年轻人,对“困”这件事很熟,但对“睡着”,似乎越来越陌生。

在北京北三环一间出租屋里,都快天亮了,手机还贴在脸上。朋友圈又刷了五遍,热搜也下滑到底,一条条冥想直播在首页跳出来:“3分钟放空大脑”“21天改善入睡效率”,点进去,是一位低语的女声,光标在屏幕上闪着,人没有眨眼。

第二天早晨九点刚到,同事靠在人体工学椅上,强撑着开会。桌边放着一瓶褪黑素软糖和一支睡眠喷雾。她的午休计划是“午饭后不说话”,戴上耳机听30分钟白噪音,就着自动按摩的靠枕,假装自己今天有好好睡过。

深圳、上海、成都,越来越多的人从失眠里获得一种共同语言。不用解释,大家都懂:白天在通勤路上困得要命,晚上回家反而醒着,神志清醒得近乎吓人。

一闭眼,全是明天的工作内容、下个月的房租、水电燃气费有没有交,还有那封没人回的简历。

睡不着,已经不是一时的状态,而是一种新常态。

有人开始听白噪音入眠,有人去冥想直播间找陪伴感,有人每天按时吞下褪黑素和维B复合片,还有人直接看医生,开药吃药。有时候是为了好睡,但更多时候,只是为了说服自己“在睡觉这件事上,我已经很努力了嗷”。

睡觉,这个本该不用学的事,现在成了一个需要方法、预算、流程的生活项目。

没人需要解释太多,所有人都明白,有些困,是醒着的时候才开始的。

凌晨两点,北京十里堡,一栋三十年老居民楼,王奕哲把烟头掐进茶缸,关掉台灯,没立刻躺下。他盯着窗外路灯下那一块亮着的面馆招牌,有点发愣。他不是不困,只是不愿闭眼。“一天结束得太快,有些情绪没地方放。”

奕哲今年30岁,外企市场部,三个月前刚换工作。他不讨厌现在的公司,也谈不上热爱。他每天10点半下班,回家点宵夜、开电脑补任务,凌晨12点后把不急的事都完成,然后打开蓝牙小音箱随便放点声音,装作生活还没完全结束。

“现在天天的一闭眼,就开始清点,今天的kpi填了吗?这个月信用卡够还吗?我是不是越来越像我不想成为的那种人?”

睡不着的,不只是脑子,是人在一个节奏里无法退场。

成都,李芷珊,28岁,AICG自由职业,睡眠问题有三年了。她早已习惯一种分段式作息,凌晨三点睡,上午十一点起,下午补觉。

但最近她感觉这套节奏也开始失效。“我以为自己适应了熬夜,其实是没有别的选择。”

她的失眠不是情绪起伏大,而是太过冷静。“就像你知道日子过得不对劲,但你又太清楚为什么它变成这样。”她曾一度试图解决,买了五六种软糖、氛围灯、香薰机、脑波耳机,连耳塞都挑进口腔降噪那种贵的。效果都不明显,她最后退掉大部分设备,只留下一个床头灯。

“感觉自己睡不着,是没法接受醒来之后还要面对那些一样的日子,无尽地磨图。”

广州的周晨宇最近正在考虑考研或出国,他还没想好,21岁,大三,双非本科。他的失眠没有具体起点,但他能清楚记得,从他开始每晚刷求职贴开始,“白天在图书馆看书,晚上在贴吧里看别人焦虑。”

他没感到特别惨,也不是那种对前途充满仇视的年轻人。他只是,没法睡着。

“我一开始以为自己只是入睡慢,后来发现,是我一直没搞清楚自己到底在等什么。”父母在佛山开了家做塑料模具的小厂,每个月固定给他打2000块生活费,不富裕但也没逼他马上工作。他的状态是“不上不下”,挂在生活和计划之间的一段墙皮上。

“有时候我都怀疑我是不是还算在这条主线上。”

从表面看,他们是三种典型失眠人群代表:过劳、焦虑、失速。但他们的共通之处是:睡不着不是因为不困,而是心太忙。

奕哲的失眠,是被现实压紧了节奏,他很少在白天和人起正面冲突,却总在夜里和自己吵架。他说,“现在大部分人的情绪爆发,都是在枕头上突然来的那么一下,经常给自己吓醒,然后又睡不着了 。”

芷珊是典型的情绪内耗者,她没有高压型上司,也没有急功近利的项目,她甚至自己就是自己得了老板,但她会反复审视自己是不是还算是个有用的人。她不是害怕失败,而是害怕自己渐渐失去了判断成败的坐标。

而小周,可能是处在学业之间的转换,或一种从学校到职场的过渡期中,没有明确的痛点,却也没有明确的目标。他的失眠不是失控,而是生活的节奏正在滑出他能解释的语言系统,周围同学低迷的求职现状,似乎又加深了他的焦虑。

这些年轻人们不是没睡意,可能是觉得自己还没准备好醒来。

据《中国睡眠研究报告》2024年的数据显示,全国已有超3亿人存在不同程度的睡眠障碍,19-25岁人群中,44%在0点后入睡,而在22-40岁的年轻群体中,失眠的比例达到74.3%。这不是孤例,而是结构性城市病的一个情绪出口。

入睡这件事,从一个本能动作,变成了生活里最需要预算、技术和意志力才能完成的行为。它不再是身体需要,而是内心妥协的结果。

你需要暂时放下对工作的期待,允许自己不是最优解;你需要接受自己的生活可能在一个模糊阶段,并不那么确定,睡不着,不等于失败。它只是提醒我们,在生活里,太久没有找到一个能被托住的位置,而找到那个位置,远比“几点睡觉”更难。

如果你在凌晨打开某个电商App,在“为你推荐”一栏,很大概率会看到褪黑素、GABA助眠软糖、香薰机或者氛围灯。这不是偶然,平台早就捕捉到了人们在深夜的那点入睡焦虑。

“我有时候刷到了也不是想买,就是想知道自己还能不能救一下。”李芷珊这样形容自己的睡前消费仪式。

在她的床头柜上,摆着四种不同品牌的助眠软糖,一台智能香薰机,两瓶睡眠喷雾和一支手工蜡烛。“很多时候,我连开都懒得开,但我知道它们在,就像大雄知道哆啦A梦就睡在壁橱里,心里还能踏实一些。”

年轻人的助眠兵器库,远比想象中齐全。

一部分是身体层面的尝试。最常见的是褪黑素、γ-氨基丁酸(GABA)、维B、镁元素等成分的保健品。这类产品通常以“非成瘾”“缓解焦虑”“天然提取物”作为卖点,形式上则越来越可爱化——软糖状、果味含片、便携装。

平台数据显示,2024年线上助眠保健品市场销售额同比增长18%,主力人群集中在22~40岁,占比高达84.3%。

另一类,是情绪氛围线,以香薰蜡烛、助眠喷雾、睡眠氛围灯为代表,主打一个香气和光线的控制力。李芷珊试过用薰衣草精油调节情绪,点一支蜡烛,配一个咖啡色的氛围灯光,然后播放放松肌肉的播客内容,她说这是“自我安抚的睡前仪式”,虽然有时候这一整套折腾完了,反而更清醒。

“但我至少能骗自己,‘我有努力睡觉’。”她强调这点的时候,语气很认真。

技术派则更像是“理性+焦虑”的结果。

一类是穿戴设备,比如智能手环、头戴式脑波仪,用来监测睡眠质量与周期;另一类是辅助型App,比如白噪音播放、睡眠打卡软件、AI冥想指导等。

苹果健康报告显示,Apple Watch用户中,18~35岁群体在2025年上半年新增睡眠监测功能使用率同比增长42%,成为使用率最高的健康功能之一。

而在小宇宙App,“冥想助眠”“睡眠白噪音”等关键词下的播放量,也在过去一年翻了五倍。热门音频内容包括“深夜图书馆氛围音”“森林微风”“宇宙低频共振”等。

“现在的失眠,不是没得治,而是有太多治法。”广州某连锁药房的工作人员告诉我们,来问助眠产品的人,往往已经尝试了很多方法。“不是来找药的,是来确认自己有没有问题。”

而更复杂的是内容线:有的人每天固定进入冥想直播间,在一条条弹幕中寻找陪伴感;有的人在小红书上跟博主同步“助眠挑战打卡”,记录每天几点入睡,几点醒来;也有的人默默看心理咨询类vlog,把视频里的“症状”与自己一一对照。

很多时候,这些方法未必有实际效果,但在深夜里,它们构成了一种参与感。小周说,他有一直努力告诉自己,在哄自己睡觉这事上已经很努力了。

很多助眠产品的实际功效并不显著,一些研究也指出,市面上的助眠补剂大多缺乏严谨的临床验证,但它们依旧能卖得很好。

根据艾媒咨询数据,2024年中国“睡眠经济”市场规模已突破4000亿元,预计2027年将超过6500亿元,而助眠相关企业超过7000家,其中近42%是在过去五年成立的。

这组数据说明了一个很现实的趋势:过去五年,失眠变成了一门生意,而更多人开始愿意为“入睡”这件事付费。

哪怕是心理安慰,也想买一个。

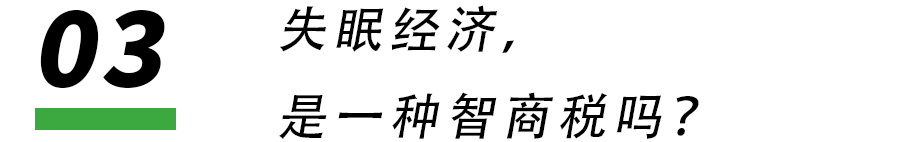

在社交平台上,“我终于睡着了”“这个喷雾有用”“用完这个耳机第一晚就好睡”之类的分享,常常能引发大量互动。

评论区最常见的一句是:“姐妹快告诉我你用的是哪款!”

有时,人们追求的不是有效入睡,而是某种“有在努力自救”的证明,就像小周一样。把睡不着当作一个项目管理起来,“香薰放好、设备戴好、时间计上”。即便失败了,也可以对自己说一句:“我尽力了。”

在真正的安心感难以抵达的时代,这种近乎模拟的努力,也构成了一种心理支撑。你会发现,年轻人不是在寻找能睡着的办法,而是在寻找自己还掌控着生活节奏的间接证据。

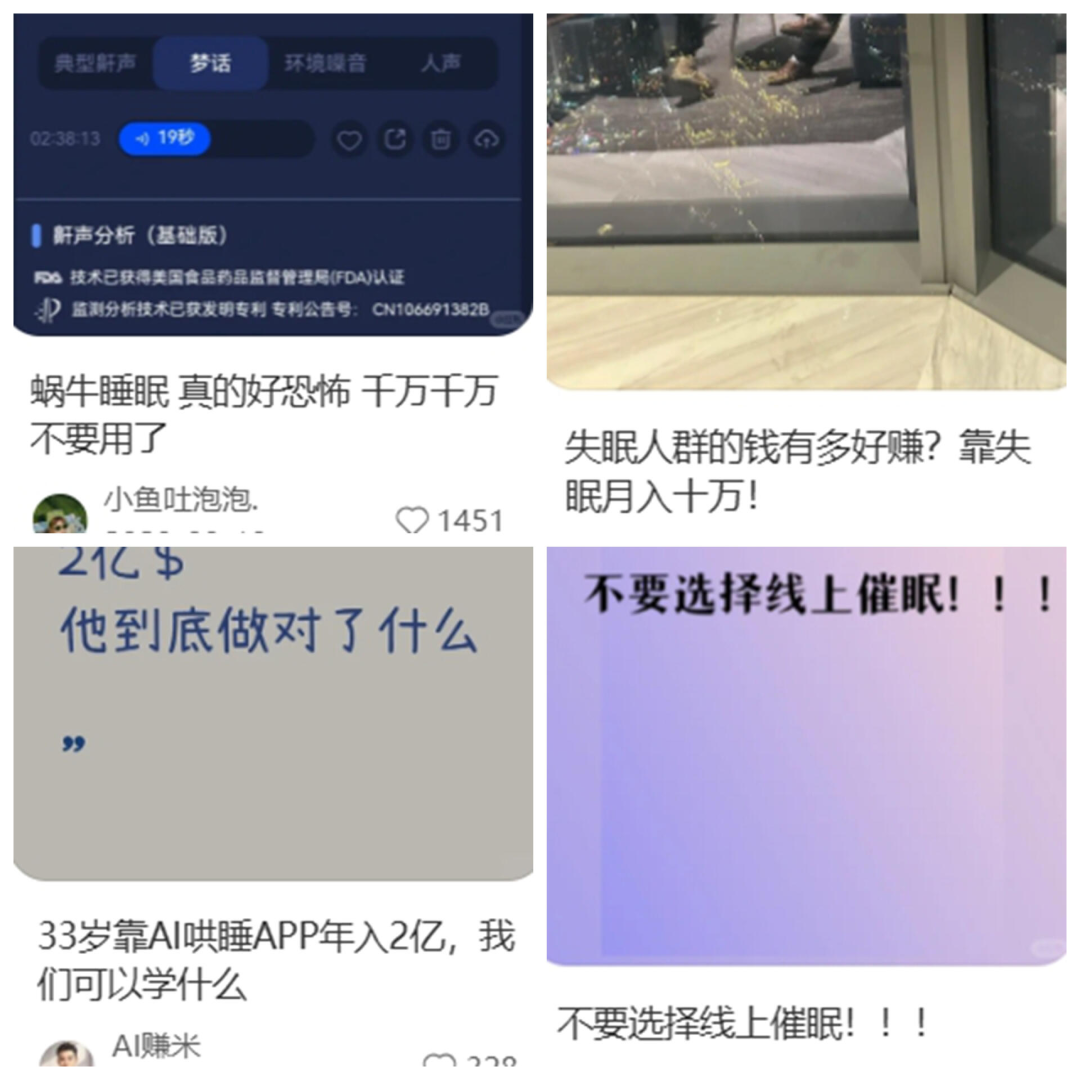

但当入睡这件事开始成为一门生意,它的本意也不可避免地被挤压了。

“你能感受到市场在盯着你睡不着。”

在一些社媒上搜索“失眠”,出现最多的不是医院、医生,而是软糖、精油、白噪音APP推荐帖。视频封面动辄是“3天改善睡眠质量”“拯救我15年的失眠”,封面里大多是温柔灯光和漂亮摆拍,“看上去比我睡着了还快乐。”奕哲留言说。

打开电商平台,关键词“助眠”会直接触发整页智能推荐:褪黑素、草本滴剂、失眠膏、助眠按摩仪、助眠床垫、催眠音响,甚至还有睡前香水。产品名字越来越梦幻:“月亮软糖”“晚安喷雾”“零压深眠仪”“情绪修复灯”仿佛夜晚是一场要被包装得体、气氛到位的仪式。

可真正睡不着的人,往往并不需要浪漫。

很多助眠产品走的是情绪营销的路线,而不是临床路数。

2024年,中国助眠类产品投诉量同比增长31.6%(数据来源:黑猫投诉平台)。其中,关于“无效退款”“功能夸大”“虚假成分”的投诉成为重灾区。一些所谓“脑波调节仪”“磁波助眠仪”,售价过千,功效说明里却只有模糊描述,没有任何第三方认证支持。

“我买过一个‘深睡耳机’,号称能放脑波音乐,有专利音频算法,结果就是普通白噪音App还要插线充电,带着睡一晚,脖子痛了三天。”曾有一位来自长沙的用户在微博上发帖吐槽,点赞破万。评论区一片共鸣,“我买的香薰仪用了一次,第二天鼻炎复发,客服还劝我换味道试试。”

更值得注意的是,那些打心理擦边球的产品。

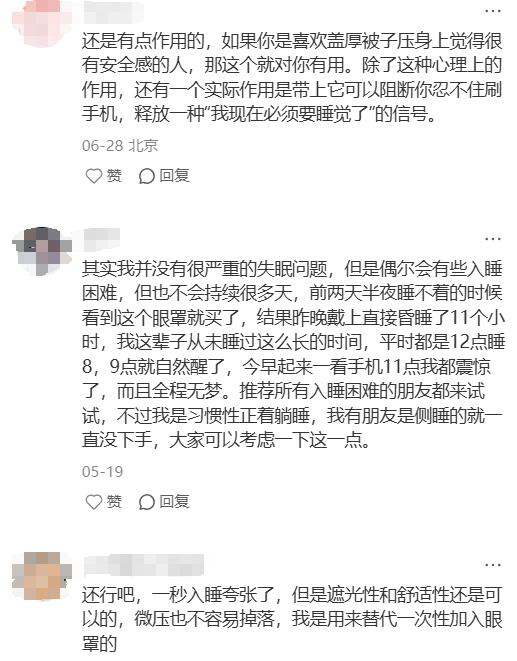

比如“自律助眠打卡小程序”,每月收费68元,功能是提醒用户每天几点去睡觉,并记录打卡成功次数。有些App甚至打出“连续完成30天可有效调节焦虑”的承诺,实则并无科学依据。用户靠自己的意志力坚持打卡,App只是负责统计,却收取“陪伴”费用。

“本质上是我在哄自己,但我还得给别人钱。”奕哲说,“就像你边流泪边吃失恋套餐,知道没用,但你希望有一个形式来证明自己没放弃。”

这些产品有一个共同点:它们都不承诺立刻解决问题,而是以“陪伴”“缓解”“建立秩序”的方式在绕圈子。效果模糊、成分模糊、责任边界也模糊,反倒让很多焦虑者心甘情愿一试再试,就像一场对失控人生的反击,只不过这场战斗,是你花钱打给自己的。

为什么骗局多了?因为被安抚的需求多了。

现代年轻人越来越无法相信自己能自然睡着,所以愿意为一个可能有效的希望付费。

失眠经济的繁荣,靠的不是疗效,而是焦虑的循环,而焦虑最不缺的,就是传播渠道。

社交平台、种草视频、轻心理播客、Vlog体验日记,它们看上去是自救经验分享,实则成为助眠产品最有效的用户引流。

“本来我只是看看,结果觉得我是不是也需要。”李芷珊这样形容她与助眠消费的关系。

所以我们看到的是这样一幅图景,产品越来越高级,睡眠却没有变得更好。技术与香气都在模拟一种安心感,而真正的安心感,不存在于APP,也不藏在软糖里。它需要的是一个生活节奏的整体修复,需要人能够相信:自己值得休息,也有能力停下来。

王奕哲有次说,他自己并不是真的怕晚睡,而是怕一觉醒来,今天和昨天毫无区别。

他最近不再使用睡眠记录APP了,他说上周那个APP推送了一条“今日你已失眠5小时,建议放松情绪”的提醒,他关掉了提示,也关掉了那种“需要被改造”的感觉。

“有时候不是不想好好生活,而是你发现‘好好生活’也得排队。”

在北京,不少30岁上下的年轻人会告诉你:“我想改变现状”,但他们不会告诉你要改成什么样,因为他们不再相信某种标准生活还真实存在。

这是一代人失眠的背景,身心不适只是最最最最浅显的表征,其实是现实没有回应,“一颗石子入深潭,连个像样的水花都没有”。

对他们来说,所谓“睡觉”,其实就是一次小型的“退出系统”,但问题是,系统本身不允许他们真正退出。凌晨的短视频在更新,同样失眠的同龄人的动向随时可见,绩效系统持续运行,租房软件定期推送提醒。

你关了灯,世界并没有停。

于是,像王奕哲这样的年轻人,干脆不急着睡,哪怕只是盯着空气发呆,也要证明“我还没投降”。

成都的李芷珊有时会夜里出门走一圈,她住在一个离二环不远的老小区,夜路很黑,但她不怕,“城市深夜的安静,不是没人,是没人管你了。”她说这话时语气很轻,不像在说城市,而像在描述一种心情,一种终于不用再证明什么的状态。

她知道自己不会因此好转,但那点夜风确实比香薰真实。

相比之下,小周反而比之前“好”了一点。不是因为他找到方向了,而是他开始接受,“也许我这一两年本来就该是模糊的。”他没有再试图规划每天几点睡、几点起,而是逼自己晚上十点关手机,然后听收音机节目入睡,“就是想慢一点。”他说。

你会发现,睡不着的人,并不都是焦虑的样本,他们不是没尝试努力生活,而是生活回应得太迟。

他们的问题,从来不是“怎么睡着”,而是“为什么醒着”。

过去的睡眠,是休息;现在的睡眠,是自证。你要对抗外部干扰,要管理内部情绪,要采购设备、使用App、记录数据,连休息也变成一个需要绩效的项目。

你说他们太敏感吗?也许吧。但当一个时代的大量年轻人开始在夜里保持清醒,而白天活得像是在演剧本,我们至少该承认,这是一个不健康的结构。

人本该自然入睡,而不是在一堆香气、算法和沉默之间,才能暂时放下自己。我们不能开出药方,这个社会给失眠者的建议已经够多了,我在敲出最后一行字的时候,看了看表,哦,已经两天没睡了。

END

你有过失眠吗?

今日厂内车间值班表⬇️

监工丨Benjamin

质检员丨咕

螺丝工丨森赛

视觉流水线丨森林

图片来源丨互联网

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6134人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里