一位80岁生物学家的百公里生命挑战

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-23·阅读时长8分钟

世界级博物学家、传奇超马跑者、自然科学作家,这些身份都属于贝恩德·海因里希。

当其他生物学家泡在实验室时,贝恩德·海因里希正趴在腐烂的驼鹿尸体旁记录蛆虫迁徙,或是在零下的缅因州森林里追逐乌鸦。这位80多岁仍能轻松爬树的老教授,用最野性的方式研究自然——曾连续18小时蹲守观察蜜蜂采蜜,为验证一个假设生吞蝗虫。

但真正让他名扬科学界的,是他把自己变成实验品:41岁时,他喝着蜂蜜、橄榄油甚至啤酒跑超级马拉松,最终以6小时38分创下100公里世界纪录,用肉身证明了人类脂肪代谢的惊人潜力。

海因里希至今仍保持着科学家、跑者、隐士的三重身份,其人生诠释了自然、运动与智性探索的完美融合。

他每天必做三件事:跑步、观察动物、写日记。

海因里希重磅好书出版啦!

点击书封,一键下单

▼

那个雾气氤氲的九月清晨,当伯恩德·海因里希发现两丛灌木间悬挂着一张蜘蛛网时,他停下了脚步。

"没人知道它们是怎么做到的,"这位博物学家喃喃道。他继续沿着缅因州西部山区木屋旁的小径前行,身着前日穿过的卡哈特工装裤(束腰款),搭配跑步营T恤和跑鞋。乱发飞扬,步幅大而有力……

——以下内容摘录自《跑者世界》

善于奔跑的中学生

1950年代末的高中时期,海因里希曾是优秀的越野跑选手。但大学举重导致的严重背伤、攻读博士期间的神秘膝关节炎,加上学术工作的时间压力,让他直到近40岁才重返竞技赛场。

当他重新开始比赛——先跑马拉松,后挑战超马——他将科学洞察与跑步新手心态奇妙结合。

若按生理学理论,长跑的关键是通过提升脂肪代谢来保存肌肉糖原,该如何实现?途中吃三明治?

(效果中性)跑前喝一夸脱蜂蜜?(绝对不行)橄榄油?(更糟)啤酒呢?(20英里训练中喝一罐效果不错,但领先时每几英里喝一罐导致退赛)41岁时,他找到适合自己的方案:

赛中和赛后饮用蔓越莓汁,配合大跑量与大量快速长距离训练。

1981年,他在芝加哥首届北美100公里锦标赛中以6小时38分21秒夺冠并创下美国纪录。

随后数年,他打破美国100公里、100英里和24小时跑纪录,其中100公里纪录至今未破。2001年61岁时,他在50英里赛中跑出每英里7分58秒的平均配速,创下三个年龄组纪录。

海因里希的科学成就与跑步成绩,正是其著作中"替代追逐"理论的生动例证。通过个人经历与科学研究的交织,他提出:人类的形态、生理与行为协同进化,而跑步正是激活这些古老特质的关键。

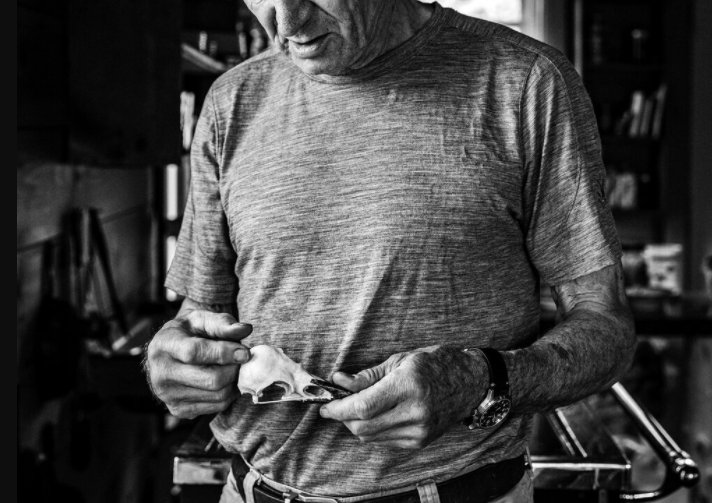

尽管偶有古怪之举,海因里希的身体无疑是自然杰作。他拥有精英长跑运动员标志性的修长双腿,仍保持着1981年夺冠时的精壮体格。

砍柴、取水等劳作让上身肌肉结实挺拔。当双手抱头思考时,肱二头肌清晰可见。

科学家与森林之子

1940年生于德国生物学家家庭的海因里希,二战末期随家人逃往北部森林避难。

在废弃木屋里,他们靠捕鼠、采食野菜和动物尸体生存。海因里希与妹妹在树冠下奔跑嬉戏,这片混交林的印记伴随终生——只要可以选择,他便栖息于类似环境。

1951年举家迁往缅因州后,父母前往墨西哥和非洲从事田野调查,将子女寄宿在乡村学校。海因里希成为该校越野跑明星(当时无田径队),高三赛季横扫多数比赛,仅在州锦标赛获得第十。"那场赛前我紧张得一周没睡,"他说。

1958年秋季赛季的详细记录保存在他首本日记里——这个3×7英寸的笔记本既是跑步日志,也是自然观察手册。"4月21日 簧鸮卵即将孵化(=孵卵)"这样的条目比比皆是。

这种严谨记录成为日后生物学突破的基础。"我总在观察,"他承认,"这也是我跑步的原因之一。"

1970年获洛杉矶加大动物学博士学位后,海因里希成为加州大学伯克利分校教授。这十年间他的跑步以随意为主,多是教授们的午餐聚会跑。"但如果你追问,我会透露30多岁时800米测试曾跑进2分。"早期研究聚焦社会性昆虫,尤其蜜蜂。

他与领域权威E.O.威尔逊通信时,这位哈佛教授兼业余跑者根据数据预测他能跑进2小时30分马拉松。"我立刻想证明他错了,"海因里希在书中写道。

不同场合下,威尔逊曾说:"深度无知若处理得当,也是绝佳机遇。"缺乏专业指导的海因里希自行摸索训练:"我渴望真知,但觉得读到的多是道听途说。'你应该这样做,应该那样做'——在我看到实际数据前,这些都是废话。"

这种质疑精神催生了他书中那些充满思辨的段落:"树蛙求偶鸣叫需要长时间热身,期间消耗糖原后才转为脂肪代谢。蝗虫飞行、人类长跑亦是如此。青蛙给我们的启示是:起步要慢,配速要低于目标。"

执教佛蒙特大学期间,他开始为100公里赛训练。

成为教授后,他仍保持反传统的教学风格:"我讨厌评分、委员会会议,"他说,"备课就像给医学生考试——反复讲解肺、肾工作原理二十年,最后自己都快忘了。只有在高年级和研究生课程中,我才能做真正的自己。"

首届伯恩德·海因里希生理学与进化奖得主丹妮拉·斯文顿回忆:"他常坐下来讲述研究经历和个人故事,跑步是常见话题,总能引发深度讨论。虽然有些疏离感,但他绝对引人入胜。"

逃离城市和实验室

海因里希在缅因州西部购入300英亩废弃农田(后扩至600英亩)。这片几十年未耕种的土地已恢复自然林貌。

居住区距公路半英里,需沿陡峭石径上行(雨后变成溪流)。他将皮卡停在路边,几乎所有跑步都从这段"岩石跳房子"路线开始。"我的上坡最快纪录是3分12秒,"他说。

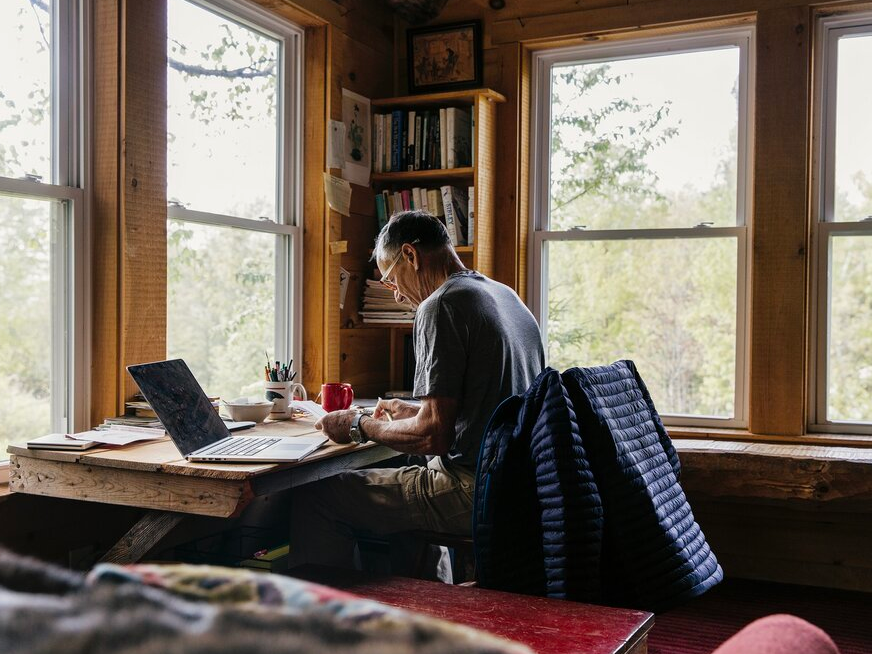

最初训练时他住在无水电的油毡棚屋,1990年代初建了两层木屋(同样无水电)。这栋房子除冬季课程外也供他独居,还曾容纳16名学生过冬。两座户外厕所是仅有的卫生设施。

退休后他建了更小的木屋:树干作地基,梯子通向阁楼。尽管有四个孩子(来自三段关系),他多数时间独自在此。"我意识到这里才是归属,"他说。妻子住在佛蒙特州,"就像希拉里登珠峰——为什么要重复两次?"

他坐在70年代缺经费学校常见的红色金属椅上工作。生活或许正变得"舒适":请当地人帮忙建木屋,去年装了太阳能板供夜间阅读和上网,甚至有了手机——"但从没响过,因为只有树顶才有信号,"他说。

他常爬树,运动员的敏捷与科学家的理性并存:别担心树枝承重,它们进化来承载数百磅积雪。

取水需用绳索吊运五加仑容器,冬季得先敲碎冰面。这些水与烧柴火炉支撑着他的"露天淋浴":将塑料浇水壶装满热水挂在十码外的树枝上,站在下方45秒接完水。九月尚可,一月恐怕难熬。

对他而言,跑步之于训练,正如观察自然之于研究——都需要耐心承受枯燥才能抵达终点。

"'替代追逐'理论同样适用于人类,"他说,"现代人从马拉松PB、获得学位到创作艺术品,都在追寻这种意义。我们的祖先通过耐力狩猎获取高热量食物促进大脑进化,而支撑这一切的不仅是排汗系统,更是被激情点燃的心灵。"

作为健康人类,他仍保持午后跑步的习惯:"早晨鸟鸣喧嚣时我写作,累了就跑出去。如果思路枯竭,跑一跑就会豁然开朗。"

海因里希也清楚地知道,年龄渐长之后,每次站在起跑线,这场奔跑都会超越体育范畴,成为一场对抗时间法则的生命实验。

他在书中详细记录了他的“实验结果”和生活哲学:

训练方法与身体适应:他通过间歇训练提升速度,如800米跑从2分0.6秒突破至1分59.4秒,证明重复速度训练可增强心肺功能。

损伤机制与修复:适度运动刺激身体修复机制,如肌肉微损伤后的修复可增强机能。他在60岁膝关节受伤后继续跑步,反而刷新个人纪录。70岁重返超马赛场,膝关节疼痛在次日恢复,说明长期运动训练可增强关节适应性。

过度运动与恢复:他在24小时耐力赛中因脱水和体温骤降被送医,提示运动中需监控身体信号(如心率、体温),及时补水和保暖。斯巴达超级马拉松中因前期提速过快退赛,强调需根据年龄调整运动强度,避免超过生理极限。

优客工场创始人、优享创智(共享际)创始人、世界马拉松大满贯成员、本书译者毛大庆在推荐序中写道:“这位老人已经向我们证明,只要足够专注和热爱,身体一定会对你的澎湃激情给予回馈。”

海因里希重磅好书出版啦!

团购价:64.9元(原价:99.9元)

点击书封,一键下单

▼

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6135人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里