今年的诺贝尔文学奖,颁给了一位热爱中国文化的作家?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-10·阅读时长17分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文 | 孙若茜

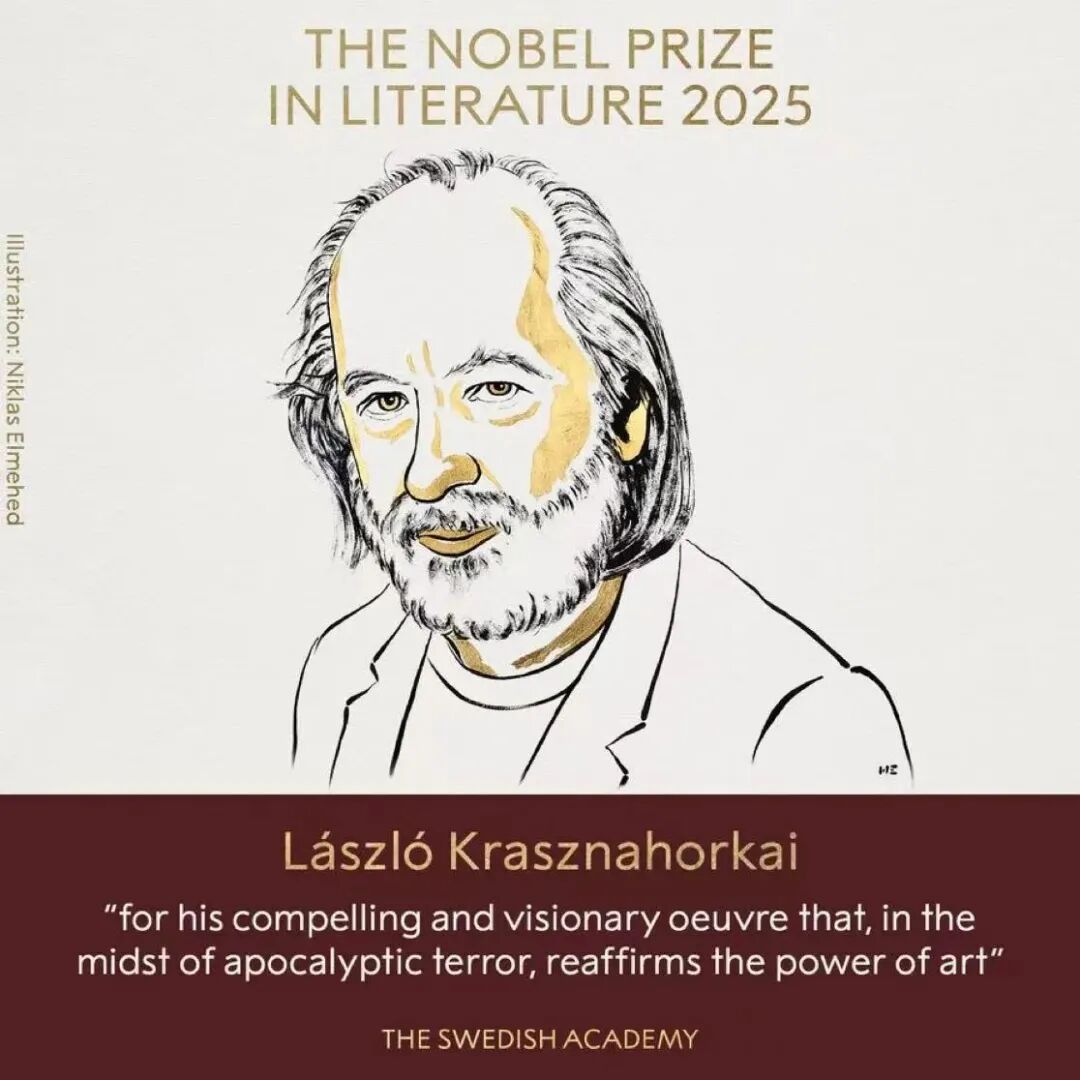

北京时间2025年10月9日19时,瑞典学院将2025年度诺贝尔文学奖颁给了匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛(Krasznahorkai László),“以表彰他引人入胜且富有远见的作品,在世界末日的恐怖中,再次证明了艺术的力量。(for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.)”

2015年,当克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛成为国际布克奖得主时,他的中文译者余泽民曾写过一篇文章,题目是:“我们本不该对他感到陌生”,原因是他与这位热爱中国文化的匈牙利作家早在上世纪90年代末就造访过很多家中国的出版社,希望其作品能在中文世界出版,但当时未能如愿。

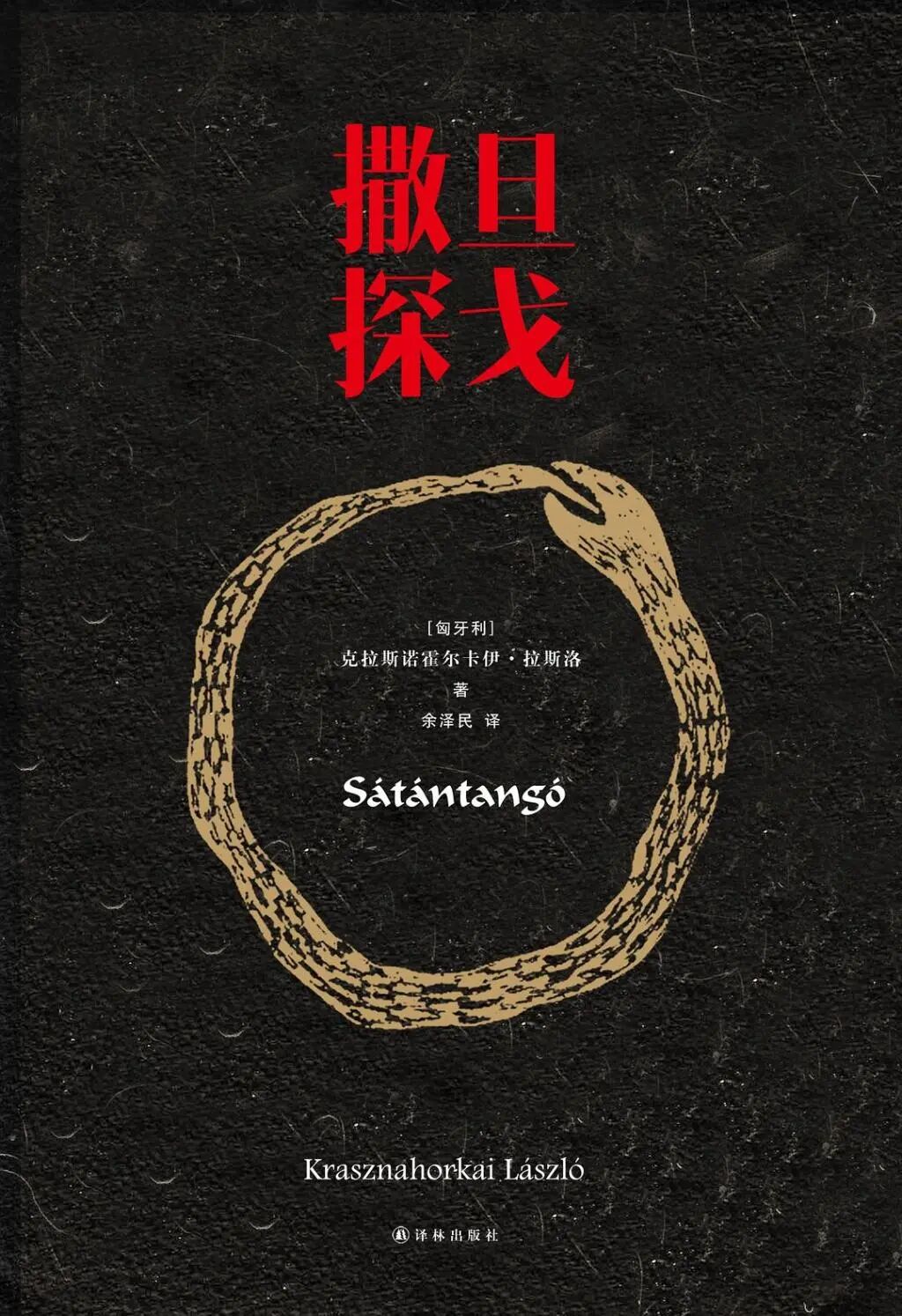

获得布克奖后,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的作品才终于在出版界变得抢手起来。10年间,他的代表作《撒旦探戈》和其他两部早期的作品《仁慈的关系》《反抗的忧郁》相继被余泽民翻译成中文出版。另一部由舒荪乐翻译的短篇小说集《世界在前进》也在今年出版了。昨晚,诺奖公布后,余泽民在朋友圈转发自己当年的文章,说:“现在翻出来正好应景……” 和我一样,很多朋友遗憾于文章的题目即便放在当下也基本适用:“我们本不该对他感到陌生”,唯有赶紧翻书补课。

“在十月末的一个清晨,就在冷酷无情的漫长秋雨在村子西边干涸龟裂的盐碱地上落下第一粒雨滴前不久(之后直到第一次霜冻,臭气熏天的泥沙海洋使逶迤的小径变得无法行走,城市也变得无法接近),弗塔基被一阵钟声惊醒。”这是《撒旦探戈》开篇的第一句——长句、“克拉斯诺霍尔卡伊式长句”是克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛的文学标签,因此,开篇这一句其实只能算是他写作中的短句。

下一句:“离这里最近的一座小教堂孤零零地坐落在西南方向四公里外、早已破败了的霍克梅斯庄园的公路边,可是那座小教堂不仅没有钟,就连钟楼都在战争时期倒塌了,城市又离得这么远,不可能从那里传来任何的声响,更何况:这清脆悦耳、令人振奋的钟声并不像是从远处传过来的,而像是从很近的地方(“像从磨坊那边……”)随风飘来。他将胳膊肘支在枕头上,撑起上身,透过厨房墙上耗子洞般的小窗口朝外张望,窗玻璃上罩了一层薄薄的雾气,在幽蓝色的晨幕下,农庄沐浴在即将消遁的钟声里,依旧喑哑,安然不动,在街道对面,在那些彼此相距甚远的房屋中间,只有医生家挂着窗帘的窗户里有灯光滤出,那里之所以能有光亮,也只是因为住在房子里的主人已经许多年不能在黑暗中入睡了,弗塔基屏住呼吸,生怕漏掉哪怕半声正朝远处飘散的铿锵声响,因为他想弄清楚这阵钟声到底来自何处(‘你肯定是睡着了,弗塔基……’),所以他绝对不能漏掉任何一点声响。”是的,找到句号时,你已经足足读了四百字。

“整部小说从头到尾都是这样黏稠、缠绕、似火山熔浆涌流的句子,而且不分段落,让人读得喘不过气。”余泽民在《撒旦探戈》的译者序中写道:“翻译完这本小说,我感觉从人间到地狱里走了一遭。”他翻译过几十位匈牙利作家的作品,在他看来,拉斯洛的长句在匈牙利语的写作中是独树一帜的,即便是母语读者,也要经历阅读上的挑战。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛曾经在接受《南方周末》的采访时也提到过这一点:“即使匈牙利读者也会感觉不习惯。” 因为他所使用的语言更接近哥特式、虔诚性的思维方式,与当代匈牙利作家习惯使用的语言相距甚远。“我的句子越来越长,并经过细密的组构,是因为希望讲述的语言更加自然,更接近一个人非常想说服谁而精心组织语言,试图具有无可辨疑的说服力的自然思考过程。”以余泽民对拉斯洛的了解:“在拉斯洛看来,短句简单无趣,能承载的东西有限,当一个人思维奔涌、表达欲膨胀时,肯定会选择用长句,就像酒馆里的客人一样喋喋不休,不使用句号,一晚上只说一句话,当然,作家的唠叨与酒鬼不同,与表现欲一同膨胀的还有文字的野心与诗意。”

不管怎么说,对于任何一个语种的译者来说,翻译拉斯洛的书都是巨大的挑战:“翻不好就会让人觉得上气不接下气。”在2014年和2015年,接连两届的美国最佳翻译图书奖都颁给了拉斯洛的译者,评论家们认为,两位译者“发明了一种克拉斯诺霍尔卡伊式的英语”。而我们读到的,正也是区别于以往阅读习惯的一种“克拉斯诺霍尔卡伊式中文”。

《撒旦探戈》的故事发生在一个小村庄,绝大多数生活在那里的人都跑到其他地方谋生了,只剩下十几个人“在阴雨连绵、一片泥泞的日子里演绎着酗酒、通奸、阴谋、背叛、做梦与梦破的活报剧。”之后,两个骗子出现了。他们在村民眼中无异于救世主,“他们欣喜若狂地追随他,跟着他跳起死亡之舞,直到最后他们也没有意识到:救世主实际是魔鬼撒旦。可悲的是,人类的智力赶不上撒旦,因此他们永远都不会醒悟。”

以译者余泽民的解读,《撒旦探戈》“描绘了人类生活的可悲、绝望、惨败与毁灭,既充满了忧郁,也充斥着荒唐,否定了一切幻梦和希望。尽管也有短暂的麻痹和可笑的乐观,但最终揭示的还是一个永恒的真理:希望是相对的,绝望是绝对的,一切都比绝望还更绝望。作家在他的作品里,没有留给人类任何出路。”

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛出生于1954年,家乡在靠近匈-罗边境的小城久勒,父亲是律师,母亲是公务员。少年时代,拉斯洛是当地俱乐部里小有名气的爵士钢琴手。中学毕业后,他先后在塞格德和布达佩斯的大学里读了两年法律,但最终还是转到文学院改读了大众教育。他当过出版社文书、编外记者,还做过地板打磨工。1985年,他发表了《撒旦探戈》。在余泽民看来,作家从这部处女作,同时也是代表作开始,到2016年问世的、不久后也将出版中文译本的《温克海姆男爵归来》,“描述的都是一个阴影的世界,沉闷,诡异,绝望,惊悚,活在这个阴影世界中的人物都是阴影中的阴影,在偌大天宇下一个蛛网蔓延、被上帝遗忘了的角落里跳舞,向前两步,后退一步,撒旦的节奏,在原地踯躅。他的所有作品都是一个主题,刻画人类生存的怪诞、冷酷、无情和绝望。”

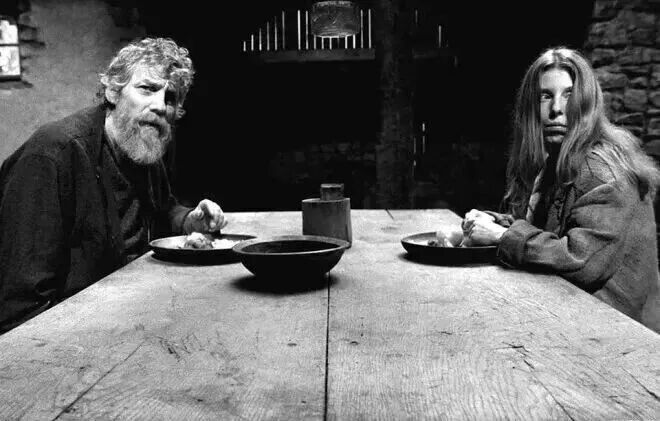

匈牙利导演塔尔·贝拉曾将小说《撒旦探戈》改拍成电影,影片的剧本也出自小说作者拉斯洛本人之手——自1987年,作家和导演至少合作了九部影片,拉斯洛不是亲自改编,就是亲自创作剧本,除了《撒旦探戈》之外,《鲸鱼马戏团》《伦敦人》和《都灵之马》,都是电影史上的经典——这也是“我们本不该对他感到陌生”的另一重原因。只不过电影《撒旦探戈》这部长达七个半小时的黑白故事片,从头至尾看完的人大概并不很多。法国哲学家雅克·朗西埃曾评价“《撒旦探戈》在电影史上以片时最长、承载事件最少而出名:在这部七小时半长的电影里,除了一场骗局之外几乎没发生任何事情。对运动的想象在其自身中消散,将我们带回起点。”余泽民认为,这评价正好有助于我们理解所谓“撒旦探戈”——陷阱中周而复始的魔鬼舞步。

在小说的译者序中,他还曾写过一段与诺贝尔文学奖授奖词中提到的“富有远见”不谋而合的评价:“他像一个预言家,预言了我们都不愿正视的未来。或许并不算预言,只是推理,因为人类的过去和现在都是如此。”

排版:球球 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6156人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里