北方罕见“湿冷攻击”,南方高温突破极值:秋天为啥乱套了?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-10·阅读时长16分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文 | 邢海洋

秋高气爽,这是描述秋天天气最好的词汇了。可今年的秋天怎么了?南方高温不退,十一长假里到处都是在江沪浙被热晕的北方人。而北方,树叶已经开始枯黄,很多地方都开始落叶了,却下起了连绵的雨。

《小公女》剧照

秋高气爽当然也不会贯穿整个秋天,不会绝迹了秋雨。但北京的雨却连下四天,比汛期里的雨还要下得长。更让人心冷的是,山河四省很多地方夏天干旱,农民冒着酷暑抗旱浇地保下来的庄稼,却被秋雨淹没,颗粒无收。天气系统出了什么问题?

秋雨到来之前,我几乎每天都要刷一遍丹江口水库的水位,那是南水北调的源头。从春天到夏天,丹江口水库的水位急剧下掉,从155米的样子掉到了150米的“保底”水位,然后就稳定住了。之所以稳住,不是因为到了夏天上游来水多了,而是水库向下游供水少了,只维持在每秒四五百立方米的水流。

丹江口水库一部分要维持汉江下游的水流,一部分向南水北调供水,南水北调中线工程的渠首设计流量为350 m³/s,加大输水流量为420m³/s,这是全线最大流量。可见,丹江口水库400-500m³/s的下泄总流量里,既要维持汉江水流,又得南水北调,真是捉襟见肘。

就长度和流域面积而言,汉江是长江的最大支流,年度近600亿立方米的径流量使之水源丰沛,又因距离北方近,山前地带形成自然落差,才被选为南水北调中线工程的水源。但汉江流域本身的工农业也依赖江水,从汉江调水,最多年调水也就百亿立方米,再多,汉水下游就难以承受了。为向北方调水,水利部门加高了水库的大坝,以扩充丹江口水库库容,使其最高安全水位达到了170米。而南水北调中线工程的引水渠首,其设计水位为147.38米,从147.38米到170米,这20余米的高度差,正是南水北调的生命线。

扩容后的丹江口水库满库容是290亿立方米,可惜的是,自2013年大坝加高,满库容就似乎是不可完成的任务。十余年间,只有2021年和2023年秋天蓄满了水。正因为蓄满水的机会都不多,水多到不得不泄洪,更是从来没有发生过的事。

2025年9月8日,湖北省十堰,受汉江上游降雨影响,丹江口水库水位自2025年8月初起持续攀升,9月8日达到154.6米。(视觉中国供图)

水源是如此珍贵,到了今年秋汛,丹江口水库自然是水闸紧闭,截留住宝贵的上游来水。而9月上游的来水也确实非常给力,动辄每秒五六千立方米,一天就增加五六亿立方米的水,当洪峰下泄,流量冲上10000m³/s,丹江口水库的水面肉眼可见地上升,很快就高高在上,“碾压”坝下的城市乡村。通常华西秋雨9月开启至11月初结束,有时会提前至8月下旬到来,延续至11月下旬才结束。2021年和2023年的满水,都是10月中旬,但今年秋雨雨量大,9月下旬丹江口水库就逼近了170米库容上限。

破天荒地,9月25日,丹江口水库不得不开闸泄洪。十一期间,为宣泄最大流量达到15000 m³/s的洪水,水库曾开启8孔进行泄洪,下泄流量达到了近万立方米每秒。这是什么概念?夏天密云水库的泄洪,是1000m³/s的级别,站在岸上我已感到惊心动魄。丹江口水库多年禁渔长起来的硕大的湖鱼,被泄洪水流带到了水坝之下,引得民众捕捞,一时成了长假中难得一见的盛景。

2025年10月5日,湖北十堰,丹江口水库泄洪。(视觉中国供图)

秋天气候异常,华西秋雨、江浙沪的炎热,其实是副热带高压带的一体两面。身处于亚欧大陆最东端,又拥有世界第三极青藏高原,行星级别的气候带在我们这里打开了一个口子,被海陆差异引发的季风气候所取代。否则,以长江中下游所处的北纬30°的纬度,江南本该是如同撒哈拉和中东一样的荒漠气候。行星级别的副热带高压带被独特的季风气候切断,退缩到海上,中国外海的太平洋海面上长期盘踞着的西太平洋副高,也是中国陆地上风霜雨雪的重要影响因素。

全球变暖是否加强了行星级别气候带,相形之下季风气候弱化,促使中国气候变化?这不是我所能回答的问题,但今年的气候,夏天南方干旱北方雨涝,是副热带高压带深入陆地的典型表现。须知,在副热带高压带内部空气下沉,空气因容纳水汽的能力增强而干燥爆热,而在其边缘,气流上升,愈高愈冷,水汽凝结,因而气候多变而雨水密集。年中南方大旱便是这种气象机制所引发,长江中下游均降水稀少,鄱阳湖8月即进入了枯水期,较常年平均提前了87天。

2025年10月9日,北京持续降雨降温天气,中外游客穿冬装游览颐和园。(视觉中国供图)

但副高再加强,也受制于我们脚下这片土地的海陆关系,不可能长期且深远地侵入内陆。到了秋天,四川盆地、陕南、渝西等华西秋雨核心地带,给长江“强补水”,上游巨量来水倒灌入鄱阳湖,又将湖面撑起来。而华西秋雨正是在副热带高压与冷空气交汇影响下形成的持续阴雨天气。华西秋雨的水汽来自于西南季风会携带印度洋上的暖湿气流,特别是来自孟加拉湾的水汽,另一面,西北太平洋副热带高压西侧或西北侧的西南气流也会将南海和太平洋上的暖湿空气输送到华西地区,到了秋天,西南地区水汽聚集,拥有丰沛的水汽条件。

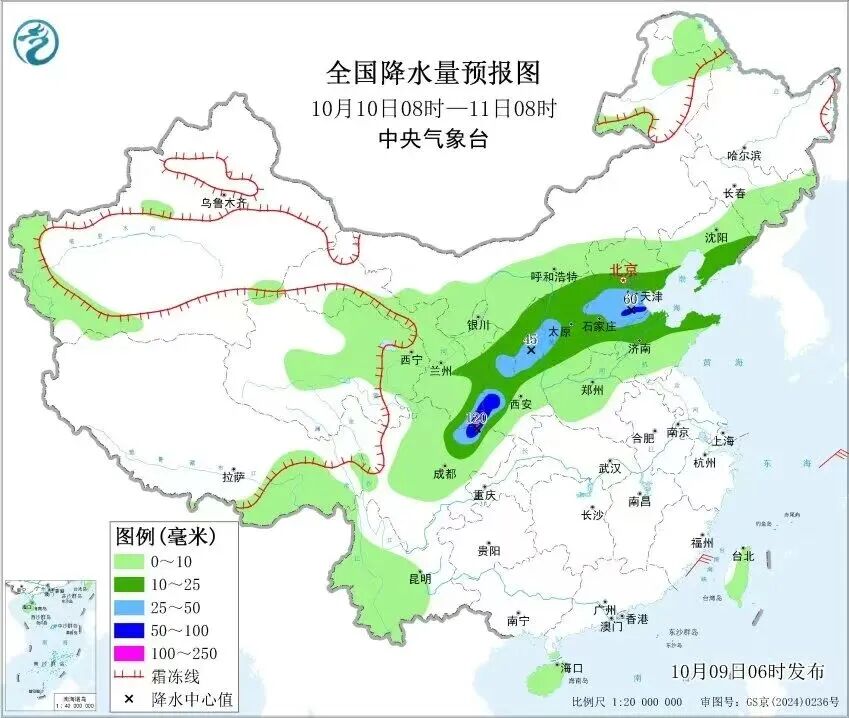

北方连绵的秋雨,也和西太平洋副高有着直接的关系。入秋后,西北太平洋副高较常年偏北且撤退滞后,其西侧或西北侧的西南气流会像 “传送带” 一样,将南海、西北太平洋的暖湿空气持续输送至华北平原,为京津冀提供基础水汽。与此同时,冷空气开始南下,与副高周边的暖湿气流频繁“碰撞”,成云成雨。

图源:中国气象局

近年京津冀秋季连绵秋雨的频率、强度有所增加,与全球气候变暖其实构成了正相关。全球变暖,空气中的水汽更多,这是降雨的 “物质基础”。气候变暖还会导致大气环流的 “稳定性增强”,副高、东亚大槽等气象系统的季节调整变慢,水汽与冷空气交汇的模式更易长期维持,从而延长连阴雨的持续时间。

10月10日下午6点中国大部3000米高度风的流动,副热带高压盘踞江南,水汽沿着副高边缘由东海、南海输送到北方。

全球变暖,中国南北方降水模式竟发生了如此大的变化,想必是南水北调建设者所难以想见的。好在中国幅员广大,东西南北有着显著的地理差异,大自然在大范围内调剂余缺,资源共享。我们人类也是如此。

点击图片,一键下单

三联主笔邢海洋新作

《气候、地理与古代的我们》

排版、审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6156人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里