人形机器人,来了

作者:张从志

04-01·阅读时长3分钟

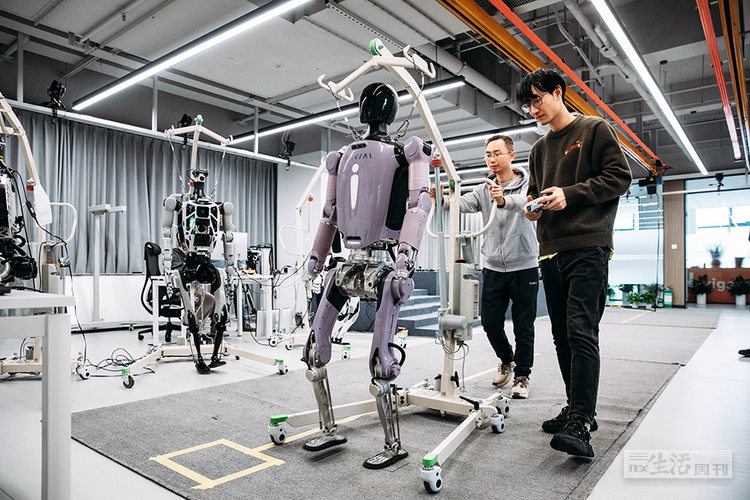

2025年的央视蛇年春晚表演了46个节目,历时4个半小时,但是,最后被大多数人记住的,不是相声、小品,也不是魔术、曲艺,甚至不是当红的歌手或者演员,而是一台身高1.8米,体重47公斤,肤色黝黑,身着花棉袄,扭着秧歌,转着手绢的人形机器人。它就是杭州宇树科技有限公司生产的Unitree H1。Unitree H1在春晚舞台的亮相,在国内掀起了一场人形机器人热潮。

过去几个月,各家公司推出的人形机器人都开始上阵,在视频里展示各种绝技:跑步、翻跟头、打拳,或者进厂打工、端茶倒水。这些视频在社交媒体上广泛传播,其中还夹杂着一些AI生成的虚拟内容,让很多人对机器人的认知与现实产生了某种偏差。这种偏差有两个极端:一个是认为我们很快就可以在家里买台机器人当保姆了;另一个则是相信,机器人仍然只是个铁玩具,不会对我们的生活产生大的影响。

事实上,机器人技术的发展确实在加快。10多年前,随着强化学习、模仿学习等技术的兴起,人形机器人的研究范式从传统的机电控制逐渐向深度学习转移。那个阶段,波士顿动力和谷歌等公司已经利用这些方法,让机器人实现了很多过去难以实现的运动能力。更大的转折点发生在2022年ChatGPT的横空出世,大模型从此变成了人工智能的主流技术路径,计算机专家们甚至看到了通用人工智能(AGI)实现的希望。

而要实现AGI,很多人认为,光有大脑的智能还不够,还需要有身体的智能。所以过去两年,从AI的版图里分叉出了一个新的领域,那就是具身智能(Embodied Intelligence)。最通俗来理解,具身智能就是有身体的智能,它强调智能的来源包括智能体的身体与周围物理环境的交互,而不仅仅是发生在大脑层面。而具身智能最佳的载体就是人形机器人。

这对我们外行来说,是一条不太容易理解的技术演进之路,但其意义重大,也是当下这一轮人形机器人热潮的实质所在。正是具身智能的提出,把做传统机器人研究的学者和工程师,与做大模型研究的AI专家们聚合起来,开始合力给人形机器人造出一个更加聪明的大脑和一个更加强壮、灵活的身体,让它将来能够在工厂、商场乃至家庭之中,帮人类承担更多的工作。从业者们相信,机器人通往未来的路径已经清晰,只等待突变点的到来。

这种信念正在将产业界、资本界的资源大规模引入人形机器人领域。自2023年以来,这个行业密集成立了一众创业公司,融资金额不断创新高。最新的纪录是,一家成立仅仅50天,尚无任何公开产品的具身智能公司,就拿到了8.7亿元的投资。而不同行业的巨头,如特斯拉、小米、小鹏、美的、蚂蚁金服等等,要么已经入局,要么正在招兵买马。

人形机器人发展如火如荼,大众情绪也烘托至此。我们能感觉到已经身处在一轮技术巨变的浪潮之中。但技术会把我们带向何方,我们并不清楚,这种讨论的声音也十分微弱。虽然科技部、工业和信息化部在2019年制定了《新一代人工智能治理原则》,中国国家机器人标准化总体组委托北京大学出版《中国机器人伦理标准化前瞻2019》;一些顶尖高校和机构也成立了人工智能研究、治理的院系、研究室,但是,《新一代人工智能治理原则》中,专门针对机器人伦理问题的独立标准很少,《中国机器人伦理标准化前瞻2019》仍只是个相对宽泛的理论框架。

机器人产业如今的发展,很大程度上还臣服于技术和资本的发展逻辑,却缺乏与此相匹配的伦理思考能力。人形机器人可能带来的失业、安全和伦理风险等等,不仅仅是技术和商业问题,更是事关人类主体性和如何存在的哲学问题,这并非技术和资本界的擅长与兴趣。而对传统人文学者来说,越来越艰深的智能技术体系和行业准入壁垒,又对他们进一步思考形成阻碍。同时具备以上两种经验和视野的研究者少之又少。本刊记者专访了主导制定《中国机器人伦理标准化前瞻2019》的北京大学刘哲教授。他组织教学团队开设的“人工智能、机器人与伦理”课程,需要由五个院系的老师共同教授,而目前这样的课程尚不多见。

著名的科幻小说家艾萨克·阿西莫夫20世纪40年代提出了“机器人三原则”:

第一,机器人不得伤害人类,或坐视人类受到伤害;

第二,除非违背第一原则,机器人必须服从人类的命令;

第三,在不违背第一及第二原则下,机器人必须保护自己。

80年过去,社会和技术环境都发生了巨大变化,我们对这些机器人的认识似乎还没有超越这些原则。但技术和资本的列车正带着我们,越来越接近科幻小说里的情节。

文章作者

张从志

发表文章66篇 获得0个推荐 粉丝309人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里