女性的人生中场:我该往哪儿走?

作者:肖楚舟

03-25·阅读时长21分钟

一场“热离职”

51岁的一天,豆豆坐在办公室的电脑前,发觉自己无法继续工作了。

那天的工作内容是写总结报告,这对豆豆来说应该是信手拈来。她是一家大型国企的管理人员,归纳是她的强项。“那天的工作本来是驾轻就熟的,一点困难都不该有。但不知道怎么回事,思考的能力没有了。”

电话不停地打进来,身边不断有人来询问她工作上的问题,耳旁嗡嗡直响,心跳快得要蹦出胸口。脑袋、颈椎,哪里都难受。她撇下工作,径直去了单位对面的医院。医生让她立刻住院。住院期间,医生给她做了一大通检查。觉得虽然有些问题,不至于到这么难受的程度,于是也叫了更年期科的医生来会诊。

住院两周后,豆豆还是放不下工作,在周末赶回办公室,试图赶上工作进度。就是最后这两周的努力,让她感觉“实在受不了了”。医院的治疗没有解决根本的问题。她再也无法对自己的身体说谎,不得不承认自己败下阵来。

其实在工作的最后两年里,短暂病休、加班赶工、身体崩溃,这样的循环不断往复。有一次项目任务重,病假中的她凌晨三点还接到加班电话,只是她实在不舒服,没能赶回去。她的语气里并没有抱怨,只是有些难过,似乎还在为那些没有补上的工作感到遗憾。

对于在国企兢兢业业工作了一辈子的豆豆来说,提前离开工作岗位,是一件很“严重”的事情。她对我细数起离职前那两年的工作状态,语气里还夹杂着骄傲和遗憾:虽然没有升职,但是获得了提聘的待遇;原上司调走了,新上司没有来,她扛下了许多原本不属于她岗位的工作;在单位人缘也不错,需要民意投票的时候,她的风评总是很好。

那个决心下得无比艰难,为了说服自己,豆豆还为自己辞职的想法找足了论据:之前也有同事走过这条路,有的人比她职位还高,同样熬不住提前离职了。有示范在前,她终于递交了辞职报告。她还记得领导和同事们的惊讶,“他们当然惊讶,在那之前,我的势头还很好”。

提前离职这件事,不只是她自己,家人也未必能立刻接受。丈夫同样在体制内工作,他的第一反应是不同意。因为这意味着退休后的待遇损失大半,享受的医保待遇也不同。女儿倒是立马表示支持,她的考虑既贴心,又很实际:“我马上毕业,就要工作了。你不用有那么大压力。你万一坐轮椅了,我不是还要照顾你嘛!”

辞职信交上去以后,还有一个月缓冲期。单位联系过她一次,说其他部门有一个压力不大的岗位,问她愿不愿意去。她同意了。但后来听说那个空缺被裁了,工作由其他同事兼了。她没有再折腾的力气,顺其自然地离开了。豆豆对我说,“或许如果那次转岗成功,我能正常地工作到退休。”

就这样,抱着巨大的自我怀疑和不甘,豆豆离开了职场。

英文中有一个词叫“热辞职”(hot resignation),指的是女性因为更年期带来的困扰,拒绝升迁或者辞职。这样的情况在世界各国普遍存在。根据日本广播协会(NHK)2021年的调查,40~50岁的日本女性中,9.4%因更年期症状离职,67.3%曾考虑或拒绝升迁机会。英国特许人事发展协会(CIPD)的研究也发现,超过四分之一的40~60岁在职女性曾经历更年期症状,其中三分之一认为更年期对自己造成负面影响,如注意力不集中(79%)和心理压力增大(68%)。

在中国,有多少女性在工作能力的黄金期,因为更年期的身体不适告别职场?她们究竟承受着多大的痛苦?我没有找到准确的数据。上海市第六人民医院妇产科主任医师、更年期门诊负责人陶敏芳告诉我:“可能跟国外的概率差不多,我们中国的女性因为更年期离职的概率也在10%左右,只不过大家没有关注。”

陶敏芳从2006年开始主持更年期保健门诊,接诊了不下4000名更年期女性。“有些人信任你了,会把生活里的大事小事都跟你讲。”更年期的健康管理是一个综合性的过程,如果有时间,陶敏芳会让病人把她想说的大事小事都说完,“这些都跟她更年期的症状有很大关系。”

在陶敏芳遇到的案例中,公司高管、白领女性不少。“不管男女,人到中年就是会受到各式各样的压力。上有老,下有小,还有工作压力。更年期女性面临的挑战是,在这些压力之上,还叠加了雌激素断崖式下跌的影响,更会导致她们的焦虑情绪有所增加。”

听我说了豆豆的故事,陶敏芳觉得,“她们应该主动求助的。最终离职的这部分女性,大部分是因为不会寻求帮助,想着自己熬一熬就过去了”。在医生看来,更年期的痛苦完全可以通过激素补充疗法缓解。只要能够提高更年期女性的健康管理意识,推荐她们积极采用绝经激素治疗(MHT),坚持下去,身体上的不适消失了,心理自然能够调适过来。

但对更年期女性来说,光是决定要不要求助,向谁求助,就是一个难题。豆豆在自己的社交媒体账号,提到中年女性缺乏职场支持的问题。身体的不适严重影响工作,情绪波动可能影响同事关系,而请假又很难。她虽然也和更年期门诊的大夫打过交道,但因为觉得没有立刻生效的治疗手段,无法解决她的燃眉之急,也就放弃了这条渠道。

在另一家更年期门诊,我遇到一位因为被更年期折磨得无法工作,想要请假的女性。听到医生说“更年期门诊开不出假条”的时候,她哭得更凶了。

陶敏芳对我解释了更年期门诊无法开出病假条的原因。和器质性病变比起来,更年期门诊很难得到客观的“病变”结果。“比如查肝功能,能看出指标好不好。拍胸片,能看出有没有肿瘤,这种就叫客观。”目前更年期门诊普遍使用的是国际通行的“库珀曼更年期指数量表”(Kupperman index),涵盖更年期常见的11种症状,医生会结合量表得分和各项身体指征,判断更年期症状的轻重程度。这份量表虽然相对客观,但心慌胸闷、情绪不佳这样的症状到底有多严重,能打几分,说到底还是一种主观上的感受,不能排除灰色地带存在的可能。

矛盾就在这里:更年期不是病,但需要被看见。陶敏芳很理解这些内外交困的女性。“有些人的更年期症状严重到无法正常上班,即使医生开了药,也需要一两周才能见效。这段时间该如何熬过去?”陶敏芳能够共情她们的艰难,“按理说,应该给她们开病假,让她们好好休息。但更年期是一个自然的生理过程,不是病理性的。如何客观证明更年期症状的存在?这始终是个难题”。

越过忽视

在那次住院之前,豆豆记得自己之前去过一次更年期门诊。也是因为心悸,但心脏检查不出毛病,医生建议她去的。她对那次就诊的记忆很模糊,似乎没有做什么检查,医生询问了她一些症状,告诉她这些不适是更年期的原因,并建议她建档,方便追踪管理,还给她开了一种药。她没有听,“我吃了药,觉得没有什么效果,不能解决我的问题”。

事后回想,从48岁开始,豆豆就感觉自己的身体跟以前不一样了。她在国企做办公室工作,颈椎、腰椎日常不舒服,往常调理一下就能好,但从那一年起,不适已经难以缓解。“开始有种好不了的感觉。”其他器官也开始遥相呼应,心口会猛然跳几下,频率越来越高。工作压力大,休息不好的时候,心悸便会频繁发生。

她不大想把这些信号和更年期联系起来。即使后来出现了潮热、盗汗,一晚上要热醒一两次,每次都要换衣服,她也就是感叹身子越来越弱了。“上一辈人也不会说这些事。”豆豆说。

“更年期没人谈,问题不是女性觉得羞耻,而是她们经常忽视自己。”北京大学第一医院更年期一日门诊负责人金鸿雁对我说。

金鸿雁从2015年开始接手更年期门诊的工作,见过不少病人。据她的观察,近些年来,女性对更年期知识了解多了,接受度也高了。同一个办公室里,同事之间口耳相传,先后几年“组团”来的情况多了不少。这说明更年期是一个人人都要经历的生理阶段,大家都想找到合适的解决办法。但另一方面,也有许多女性好不容易挂了号、拿了药,却没有配合医生继续干预。几年后症状加重了再回来,可能依然什么都不做,如此循环往复。“这个年龄的女性往往内心很纠结。”金鸿雁说。

面对“我到底是不是更年期”的问题,女性往往想要一个答案,却又难以面对这个事实。

“我一开始确实是抵触的。”豆豆说。她抗拒“更年期”这个词,和对衰老的恐惧关系不大,更多和过去对更年期的负面印象有关系。“以前接触到更年期这个词,会觉得主要是说某个人情绪不大好。我不了解更年期会带来这么多身体上的不舒服,因为缺乏这方面的知识,我就老是不接受,不愿意往这方面想。”

她用上了工作里的认真劲儿和分析能力,拿自己的状况和身边的人对比,始终无法说服自己。“我总觉得不像,因为我的症状太严重了。虽然他们都说我是更年期,但人家怎么就没那么严重,没有影响工作呢?”

金鸿雁感慨,中国女性习惯了奉献,更多考虑家人、工作,经常忘了该把自己放在哪儿,容易忽视自己的健康需求。有的病人,走进门诊就对她说,“我没什么不舒服”。金鸿雁会反问:“那你为什么来看医生?一定是你的身体察觉到了什么。”另一种情况是有意无意地淡化症状,比如把“潮热”说成“就是爱出汗”,把“失眠”说成“睡得少”。这不仅是表达方式的问题,还透露出更深一层的担忧,女性害怕自己“变得没用”。

她见过许多“家人来看病,顺带着给自己看看”的病人,或者是被儿女带来的母亲们。有时候,金鸿雁也会问问带母亲来的儿女,“你妈妈在家里是什么状态?”要是问患者本人,她会说“我就是出汗,多躺会儿就好了”。问孩子,会得到另一种答案,“一天到晚啥也干不了,孩子也带不了,简直丧失工作能力了”。

金鸿雁分析,说到底孩子能带妈妈来,主要是因为心疼,不希望她们一边操劳,一边忍受身体不适。但要让女性真正重视自己的健康,依然困难。这或许源于社会对女性需求的长期忽视。就拿职场来说,“有时候我问病人,你为什么请不了假?可能她有个男领导,他们会觉得,看着哪里都好的女人,体检指标也没啥大问题,却总说自己不舒服?这是男人不理解女性更年期的原因之一。或者她有个女领导,她的更年期也是这么扛过来的。她们会说‘我能行,你为什么不行?’”

从离职中缓过来以后,豆豆玩起了小红书,也读了一些更年期科普书籍,了解了MHT的原理。但她始终抱有怀疑,她不认为自己身上的所有问题都跟更年期相关。

比如胃病,她认为那是因为过去工作节奏快,长年用快药猛药治病的缘故。现在,压力小了,吃药少了,一年也不去一次医院,自然就好了。至于失眠,她愿意承认“可能是更年期焦虑”。不过,只要工作停下来,这些环环相扣的症状便都有改善。对她来说,是不是更年期也就不重要了。

和谁说,说什么?

“那个时候,我不知道跟谁谈才好。”豆豆说。“跟医生说,也不会得到很详细的答案。在我的印象里,社会上也没有形成一种关于更年期的宣传,或者提供什么帮助的力量。上一辈人压根没跟我们说过还有更年期这回事。”她在一篇帖子里写道,妈妈好像没有更年期。但她记得有几年,屋子里总弥漫着祛风油的味道,那是她唯一可以找到的隐秘线索。

豆豆不是没有对身边人说。她与同事关系不错,经常在午饭时间一起散散步,和对方说说自己的负面情绪。但她觉得这不解决问题,“我最想搞懂的是我身上到底发生了什么。离职前,有很多人来询问我的情况,我也跟他们说了我的症状,大家都说我是更年期。对我来说,这是一个空洞的答案。我到底该怎么办,怎么解决,没有人能告诉我。”

丈夫也关心她,“但他只能对症下药”,看她哪里不舒服就帮她找办法调理,至于究竟有多难受,哪种方法更有效,他无从了解。豆豆和女儿倒是能多交流一些,满足于“我说的事情,她居然都知道”。但女儿已经上班了,两三周才回一次家。而且只是“听懂”显然不够,她还没有到这个年龄,终究无法真的“感同身受”。

类似的倾诉困境,李乐也深有体会。我是在陶敏芳的更年期门诊遇到李乐的。她梳着高高的马尾辫,穿一身利落的运动装。问完诊,她仍然坐在沙发上认真地整理手里的诊断单,很久没有离开。我问她:“你怎么还不走?”她说,每次来都想在这儿多坐会儿,“感觉安心”。

这个答案很令我意外,很少有病人愿意多在诊室里待一会儿。跟一般的专科诊室不同,陶敏芳的诊室是开放的,这是她特意设计的公共空间。一是希望提高看诊效率,“有的话大家都该听听,我就一块儿说了”。二也是让病人之间自然地产生交流,“有的时候患者之间说的话,比我们医生管用。”

20多平方米的诊室里,除了用于妇科检查的隐私区域,其他部分都可以自由走动。墙边还摆着一溜儿沙发,不管是候诊还是看完了病的女性,或者是陪着来的家属,都可以在那儿坐一会儿。坐着坐着,她们就会自己聊起来,并很快找到同类。“你是什么症状?”“我也是。”“你吃激素多久了?”“感觉怎么样?”“挺好的,我吃了很多年了。”

陶敏芳的诊室让我想起“更年期咖啡馆”的故事。2017年,苏格兰的一名咨询顾问瑞秋·魏斯在线下发起了专门面向更年期女性的咖啡馆聚会。魏斯起初担心没有人来,但第一个晚上的活动就很成功。她原本很担心有人觉得“没什么可分享的”,但这种情况没有出现。后来,她通过线上方式在十几个国家举办了类似的活动,听到最多的反馈就是“现在我知道我并不是一个人,现在我知道我不是快疯了”。亲身参与了其中一场活动的珍西·唐恩说,“不知为何,与和蔼可亲的陌生人在一起的时候,我更知道如何开口”。

李乐在诊室里感觉安心是有道理的。来到这里的女性,多半有相似的困扰,而且并不了解对方的职业、工作和家庭,不会对彼此做什么评判,也不用担心有什么“坏话”传出去。另一方面,来到这里的女性,多半是认同更年期保健理念的,她们不会觉得利用MHT这样的现代医疗手段,主动干预这个“自然进程”是一件怪事。

但在诊室之外,李乐几乎找不到谈论更年期的同伴。她试着和婆婆与妈妈提过。她用“哇哇叫”形容她们的反应,她觉得上一辈人从年轻时就过着“混乱的生活”,物质条件匮乏,为了生计疲于奔命,根本没有关心自己的概念。“她们没有具体的感受,只会拿出问诊单,用糖尿病、高血压之类的病名来形容自己的不舒服。上一代人对很多事情的处理都比较粗糙,她们只处理表面的问题,不会追究根源。”李乐说。

最近,她的瑜伽教练也进入了更年期,向她抱怨身上的不适,她与教练说起自己在接受激素补充疗法的事情,却被泼了盆冷水,教练觉得这是“不自然的方式”。同样关注自身健康,研究如何对自己更好的女性,也会有巨大的分歧。

李乐很想帮助同处痛苦中的女性,却发现连援手都很难伸出去。她提到一个熟悉的牙医,她觉得小姑娘起初工作状态很好,这两年渐渐眉头紧锁,“皱着眉头,就说明这个人很累了”。李乐主动跟她说自己的失眠、月经失调,想引起对方倾诉的欲望,但是对方的反应令她困惑,“她什么也不说”。去年再次见到她,小姑娘突然开口了,说她的子宫长了好大一个肌瘤,“吓得要死”。李乐想继续安慰她,“我说你有什么可以跟我聊。但是她依然没有开口”。

李乐提起她来到更年期门诊的缘由,是遇到了一位在公众场合大声谈论更年期的大姐,她就是从那里拿到了陶敏芳的电话。那样的机会,真是可遇而不可求。

我还想向上走,但是……

在陶敏芳的诊室里,我遇到一位愁眉紧锁的女士。她一直拿着药品说明书,对医生发出疑问:“我这个症状不是更年期吧?是不是我之前吃降压药的副作用?为什么现在吃了药也没有好转?”她的丈夫耐心地陪在一旁。一边安抚她,一边帮她回答医生的问题,同时补充叙述一些状况,比如视力下降,工作脑子不转,严重焦虑,睡不着觉。

从他们的对话中,我慢慢听明白了:这位女士也是医生,而且是科室负责人。从去年开始,她的更年期症状开始严重影响工作,以至于科室的工作只能交给同事分担。她对自己的医学常识很有信心,因此也有更多疑惑。陶敏芳只能拿出更强大的气势,先帮她再做了一遍量表,亮出两次的数字对比,最后大声鼓励:“你两个月以后再来,我不要看到你还皱着眉头!”这句话短暂地逗笑了她,但她的眉头还是皱着的,笑容显得有些勉强。

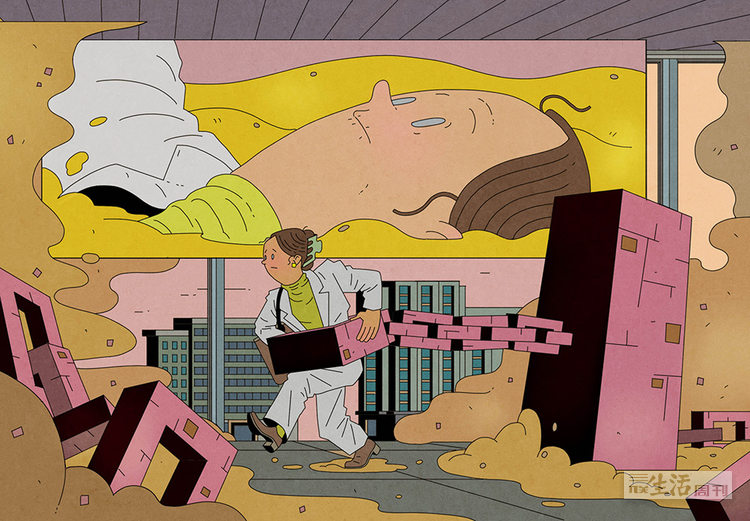

停下来很难,越是对自己的能力确信的人,越难以接受转变,何况这种转变是由身体传递到精神的,被迫的转变。习惯拼搏的中年女性,往往要在向上的心志与下滑的体力之间拉扯许久。

和豆豆聊天的时候,我习惯说“辞职”,而她一直说“退休”。严格地来说,她的说法更准确。尽管51岁还不到女性干部的退休年龄,但是她在辞职后办妥了手续,顺利地对接了“退休轨道”。辞职和退休,虽然都是不再工作,意义是不同的。

工作对豆豆来说很重要。她的自信来自于靠自己的能力一点点砌筑起来的人生:从山村小学考入县城的重点初中、高中,成为村里第一个重点大学学生,毕业后进入国企,兢兢业业,一天都没有放松过。她形容自己的人生“很顺”,老师亲友都对她很好。实际上,这是几十年如一日的努力换来的回报。

当身体下滑,生活失去掌控的感觉来袭,自我价值体系便开始垮塌。“我的情绪还好,不怎么暴躁,主要是自我怀疑。”豆豆这样形容自己最后一段工作时间的心理状态。

明明没有发生什么事,她总觉得会有大事发生。上级部门要来检查,明明自己准备工作已经做得很好,她还是像容易受惊的兔子。看到检查组通报别人单位的情况,她就开始担心,“会不会下次说我们不好?”“我做得是不是还有瑕疵?”“做得不好会不会被罚款?”她很明白,自己已经做得尽善尽美了,但还是“对什么事情都很担忧”。

离职之后,巨大的不甘心几乎压垮了豆豆。因为一想到工作和同事就流眼泪,她关掉了朋友圈。前同事经常叫她聚餐,她一次也没去。只有一次,因为聚餐的同事里面有一半是以前离职的同事,她才勉强接受邀请。

身体上放松了,脑子不再为工作狂转,心里却怎么也过不去那个坎儿。她坐在家里,整日落泪。“感觉自己没用了,失去了自我价值。等于从一种焦虑进入了另一种焦虑。”她仍然担忧,只不过担忧的内容变了,从担心工作出错,到担心大病报销怎么办。

李乐的更年期过渡得比较平缓,那也是因为她年轻时候“过于努力”,以至于身体早早就走了下坡路,她不得不放缓节奏,提前开始调理身体。

她说起自己的成长经历,也有相似的奋斗故事。家庭条件一般,“供我上完大学就不错了”。父母是传统式家长,自己是在打骂中长大的。她对家人没有太多抱怨,而是感叹自己够努力,运气也够好。毕业后的第一份工作就很不错,十年攒下一笔钱,她决定出国留学。

听到我说她“勇敢”,语气一直很轻快的李乐居然鼻子一酸。那是2000年代初,网络还不算发达,她自费留学,一个人处理申请、签证,努力习惯在国外的生活。那些辛苦和孤独,现在想起来,还噎得她有点哽咽,但是两句话过后,她又恢复了那种积极向上的语气,“我觉得我这个人运气蛮好的,在国外也没有遇到过什么坏人”。

“我不是想挣钱,就是想追求理想。”李乐这样解释她年轻时“折腾”的动机。她总是想闯闯新天地,看到什么行业好,就去学一学,试一试,考了一沓证书,“一喜欢什么,就努力去做,努力的背后就是太拼了”。最累的时候,她做外汇业务。对方是美国时间,她每天早饭都来不及吃,先要开会讨论汇率,忙得昏天黑地。

后来,她开始常年咳嗽,白发和法令纹早早长出来。四十几岁的时候,李乐才想明白,学会放松很重要。但人已经很难改变自己的惯性。前几天去健身房,教练发现她做平衡动作的时候,肩膀一直松不下来。这种下意识的发力状态已经深入肌理。

豆豆也讲过她考的一沓证书:经济师资格证、教师资格证,会计师、外语等级考试也要参加。就连单位的业务考核,她也是门门成绩领先。我问她:这都是工作要求的吗?她说不是。“觉得对工作有帮助,就去考了。”豆豆观察身边的同龄女性,发现她们大多都抱着“向上走”的心态,“每个人向上的方向可能不同,但都是一定要更好的。工作、婚嫁、育儿,总之要有一样比过去的自己强”。

习惯了努力,身处奋斗和上升期的女性,很难跳出来,看清自己身处何处。这种执着背后还有一种价值感缺失的恐惧:如果不工作了,我还有价值吗?

豆豆离职后不久,一位跟她年纪相仿的女同事突然去世了。豆豆告诉我,“她比我还要‘工作狂’,也挺优秀,前两年还被调去上级单位工作”。豆豆想起此事可能早有预兆,离职前那一年,豆豆和女同事散步聊天,也听说过对方和自己一样,有相似的困扰。而她自己深陷泥沼,无暇多去关心。

豆豆观察自己“00后”的女儿,“现在的年轻人,好像真的能够不争不抢,自己过得舒服就行”。豆豆的语气有点羡慕。这个道理,她在50岁后才开始领悟。如果重来一次,豆豆觉得自己可能会在身体刚发出预警的时候,申请换到更轻松的岗位。

但真的办得到吗?豆豆想了想,也觉得说不准。“人在那个工作状态里面,都是想做高一点的,对吧?”

新的起点,然后呢?

对第一次来门诊,做完检查,确定进入更年期的女性,陶敏芳不会单纯回答“是”或“不是”,她有一套告知“话术”。

第一步是恭喜。“多好呀,咱们活到了更年期,你进入了人生的一个重要阶段,这是一个自然的生理过程。”第二步,她会强调中年女性的价值。拿鲸鱼举例子——世界上只有两种动物有更年期:鲸鱼和人类。鲸鱼的寿命长,鲸群需要年长的雌性照料后代。人类也是一样,年长的妇女是社会的宝藏。但凡是有更年期的族群,种族繁衍的质量都很高。最后,她才让病人认识到更年期的真相:这是一个退化的过程,但这个过程现代医学是可以干预的,你愿意试试吗?

“健康管理”“提前预防大于治疗”是更年期门诊的大夫强调的关键词。但这个观点在中国还没有被普遍接受。人们仍然倾向于认为,没有症状就不用吃药。实际上,不管更年期有没有明显的症状,女性体内的性激素水平下降是不可避免的事实。这是一个漫长而持续的过程。除了减轻表面的症状,女性也应当在绝经之后的人生中,一直密切地观察自己的身体,及时干预。

从医生的角度看,长期观察、照顾自己的身体是理所当然的。但对个体而言,这不只意味着要与自己的身体和解,也意味着要重新调整生活步调,重新定位自己的社会角色,是一条很复杂的道路。

谈话深入以后,我发现李乐的更年期或许并不如她说得那么平坦。40岁的时候,她开始长期失眠,“觉得活不下去了”。那种不适波及她的心理状态,让她开始对自己的人生选择产生思考。她四处找朋友聊天,想知道“我到底哪里出了问题”。

所有人都说,你应该要个小孩。李乐是个思想独立的人,她36岁结婚,早就决定不要孩子。身边人却不这么觉得:有人说要了小孩婚姻就更稳定,有人说孩子带来的正向反馈,能提升自我价值感。在她看来,这些都是驴唇不对马嘴的逻辑。她和丈夫的关系,为什么要靠孩子来维系?她的自我价值,只跟她本人有关,跟孩子有什么关系?她坚决不要孩子。

48岁,她停经了。但在开始补充激素之后,月经又来了。这让李乐心里犯嘀咕。对她来说,因为有许多人对她说,“不来就不来了,你解脱了”。更何况她不要孩子,月经来不来,还重要吗?它走了又回来了,这是好事吗?她跟陶敏芳讲了自己的困惑,陶敏芳说,“能来就让它来,你还年轻”。她觉得不大懂,但是知道对身体不是坏事,就这么接受了继续与月经共存。

这跟她逐渐意识到“应该把自己看成一个整体的人”有关系。李乐对我提起那些因为不再生育,身体出问题,就放弃了子宫或者卵巢的女性。她觉得有些人的决定太草率了。就像指甲、嘴唇的颜色,身体的每一个部分都可能发出健康信号,都可能是观察自己的窗口。“我觉得我身体的每个部分我都要,我要是一个完整的人。”李乐很坚决地说。

李乐开始练习放松的能力。我们打电话的时候,她刚刚午觉醒来。她跟我说,中午的时候,家里在安装一个支架,丈夫和安装师傅装了老半天,怎么也装不好。她看了一会儿,发现自己困了,就去午睡了。一觉醒来,架子已经装好了。要是过去,她一定会去一起研究,怎么这架子就装不上去。“这个世界没有你也一个样,没什么大不了的事情非得你做。醒来的时候我对自己说,真棒,现在你终于是一个正常人了。”

更年期像是一个契机,让女性开始用整体视角看待自己。她们不再是由片段式的身份和功能定义的人,比如母亲、职员、女儿或妻子,而是一个完整的、可以自主选择如何生活的个体。

豆豆靠着积极锻炼、心态调整和开创副业,逐渐度过了自己最难挨的阶段。她告诉我自己睡眠好了,腰椎颈椎也不那么难受了,头发也多了起来。尽管潮热还有轻微反复,颈椎也需要小心维护,但她已经不再去想自己是不是还在更年期了。

她的课题是如何重新找到自己的价值坐标系。过去,她似乎把自己看成一台机器,“哪里不好修哪里”,目标是尽快回去工作。现在,她有了去健身房的习惯,在那里遇到了各式各样不同的女性。她们有的是在家带孩子的妈妈,有的做着时间灵活的工作。“人原来可以有很多种活法。”她回头想想自己,一直向上也可能是一种随波逐流。

直到聊天最后,豆豆才提到自己是高龄二胎妈妈。45岁生孩子的时候,她还在工作很拼的阶段,她没把太多心思花在家庭上。现在,她开始真正享受沉浸式的家庭生活。不是要为了家人奉献自己,而是真心觉得家里的氛围和乐,是一件让她有成就感的事情。这意味着一种自我价值的转换:“我告诉自己,不要再纠结那些没干到退休的情绪,不要再用工作上的指标要求自己了。我现在要从整体上去评价自己,其实能把家庭经营好,也很能体现我的价值呀。”

她的样子让我想起珍西·唐恩的话:“我很喜欢中年女性,她们不会无所事事,不会再像20岁时那样浪费时间。她们已经意识到时间是有限的,因此处事时更倾向直奔主题。”

现在,豆豆经营了两个小红书账号,一个讲离职后的心路历程,一个展示高龄二胎妈妈的生活,很有“垂直分类”的意识。每篇帖子都很“整齐”。从标题到文案,都有清晰的思路和要点。豆豆谦虚地说,自己也没有很认真,只是因为去年开始有合作找上门了,于是提高了发帖频率。

我问她:账号做起来了,合作多了,不会为了流量焦虑吗?她觉得这和过去不一样了,“我没给自己设定目标”。

(文中豆豆、李乐为化名)

文章作者

肖楚舟

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝144人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里