小米SU7爆燃事故:“人车共驾”如何才能安全行驶?

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-04·阅读时长23分钟

321人看过

随着技术和车辆逐渐普及,如何保障安全成为摆在眼前的现实问题。

*本文为「三联生活周刊」原创内容

3月29日晚,安徽铜陵德上高速发生一起交通事故,造成3人身亡,遇难者为三名大学生。涉事车辆为一辆小米SU7。事发时,在短短3秒内,小米汽车NOA(智能辅助驾驶系统)发出风险提示、司机紧急接管,之后车辆与护栏碰撞引发悲剧。这引发了公众对智能驾驶技术发展的忧虑,随着技术和车辆逐渐普及,如何保障安全成为摆在眼前的现实问题。

编辑|王珊

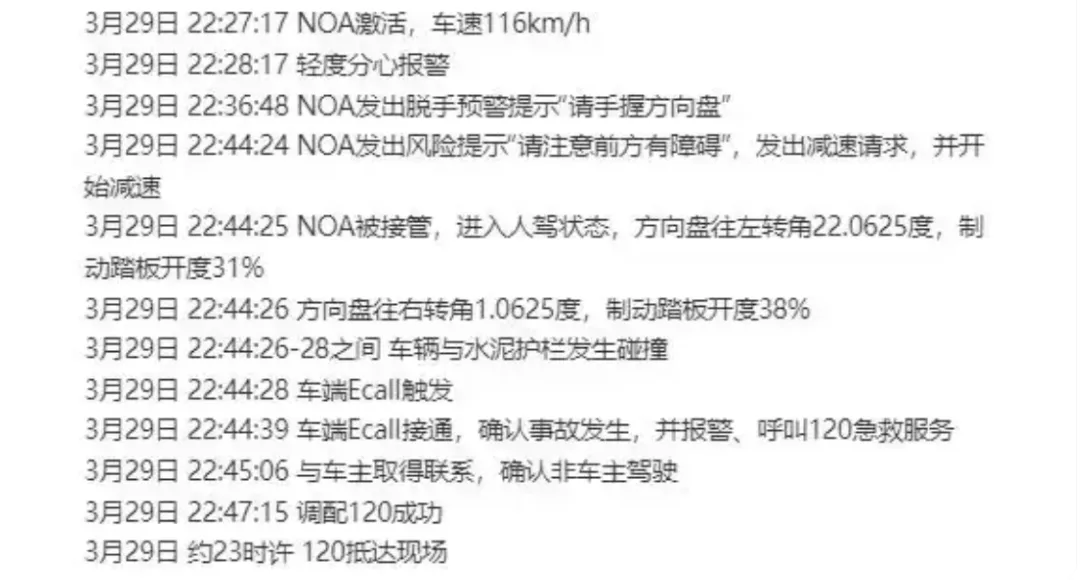

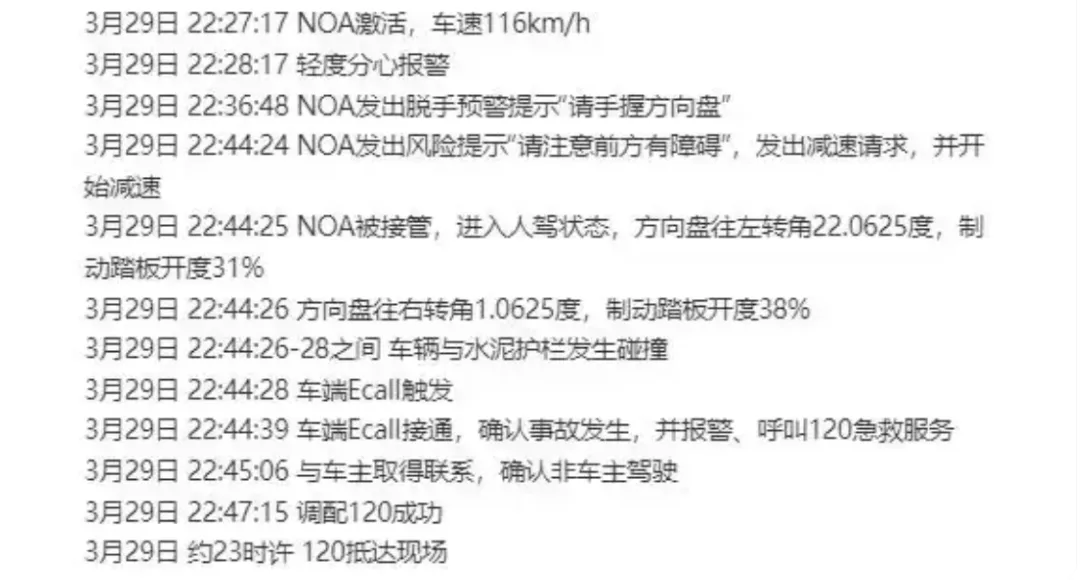

事故发生后,驾车女孩的父母在接受采访时提到,出事的车辆于去年10月购买,女儿一直对该车辆自带的智能驾驶功能很推崇,还多次向母亲推荐。4月1日小米公司发布声明称,事故发生前事故车辆处于NOA智能辅助驾驶状态,当天22时44分24秒,NOA发出“请注意前方有障碍”的风险提示和减速请求,并开始减速。22时44分25秒,NOA被接管,车辆进入人驾状态。司机接管后立刻紧急转向,方向盘往左转角22.0625度,一秒后方向盘又往右转角1.0625度,制动踏板开度38%。22时44分26秒-28秒之间,车辆与水泥护栏发生碰撞,系统最后可以确认的时速为97km/h。一切发生在仅仅3秒内。

小米官方公布的事故时间线

重庆大学汽车工程研究所教授高锋在自动驾驶领域有20多年经验,主要研究自动驾驶感知、决策和控制。他告诉本刊:“客观来说,驾驶员的注意力如果不在开车这件事情上,在一两秒之内接管驾驶几乎是不可能作出正确反应的。学术界做过一些实验,如果是在完全分心状态,突然让人接管驾驶,要6-7秒才能正常开车,慢的人要10秒以上。”

在汽车科技领域,自动驾驶的分级标准是衡量智能程度的关键指标。2022年,在汽车驾驶自动化已成为全球汽车技术及产业的重要发展趋势的前提下,国家市场监管总局、国家标准化管理委员会颁布的《汽车驾驶自动化分级》报告,为中国车辆的自动驾驶技术提供了清晰的分级框架,从L0到L5,代表着从低自动化到完全自动化的过程。0-2级为应急或驾驶辅助,系统辅助人类执行动态驾驶任务,驾驶主体仍为驾驶员;3-5级为自动驾驶,系统在设计运行条件下部分或完全代替人类执行动态驾驶任务,当功能激活时,驾驶主体是系统。据小米汽车官网,SU7标准版属于L2级智能驾驶辅助系统。

“提前10秒预警,切换驾驶员接管这件事情,目前技术上几乎做不到。”高锋说,这主要考验的是传感器的探测能力。传感器是智能驾驶感知层的核心硬件,即车载摄像头、激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达等,影响传感器探测能力的一些因素是外部的随机性事件,比如路况、路上的交通参与者,有很大的不确定性。“一辆车在车道上行驶,10秒后旁边的车换不换道,会不会急刹车,路上会不会有行人,预测不到。现在一些车企能做到提前5秒预警,预警准确率大约在70%-80%,那就意味着有20%-30%的交通事故可能性,还是很高的。”他说。

而在这次事故中,车辆在5秒时也未能提示风险。小米汽车官网显示,SU7标准版的智驾硬件配置包括1颗英伟达DRIVE Orin芯片、1个毫米波雷达、11个车身摄像头、12个超声波雷达、电容方向盘,软件采用VLM视觉大语言模型,支持高速领航、智能泊车等功能——它没有搭载激光雷达,属于纯视觉方案。高锋说,纯视觉方案下,传感器探测距离一般为100米左右,根据目标物大小有一定变化。根据当时的车速,100米的提示时间大约为3秒。高锋表示,事故发生的时间是晚上,视线模糊,摄像头探测的距离没有那么远。

清华大学车辆与运载学院教授周青认为,智能驾驶系统中的人机共驾阶段或人机共驾技术或许是一个伪命题。“接管的意思是,当智能驾驶系统判断行车情境超出它的处理能力之后,让驾驶员来接管驾驶。当智能系统都处理不了的时候,一定是复杂情况已经发生的时候,这时候突然让人接管,这时候司机有可能处在分心状态,也不一定能处理好。”

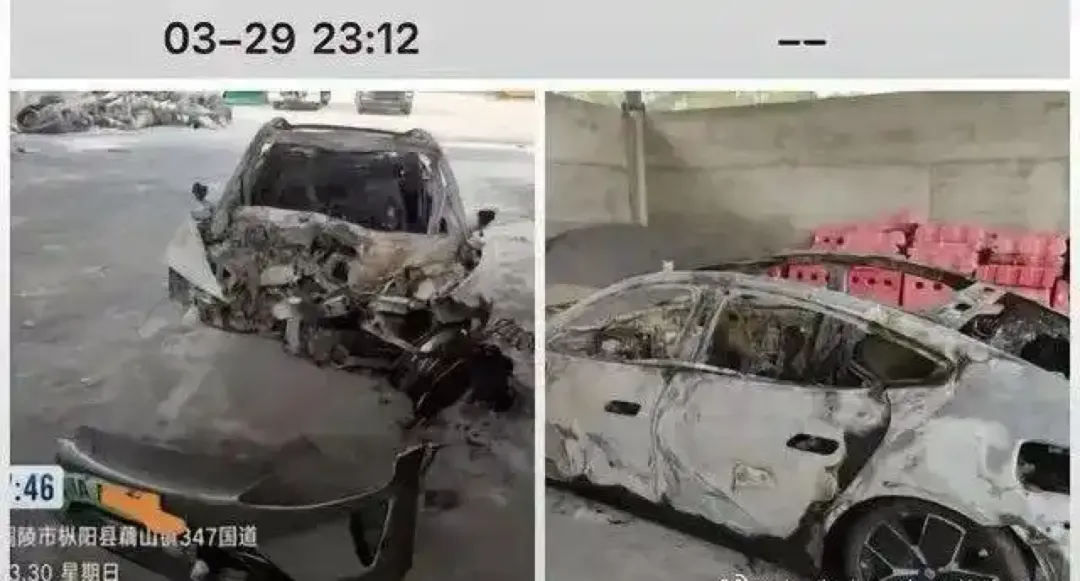

在剧烈碰撞后,出事的车辆起火爆燃,车头已经基本全毁。高锋向本刊解释,这可能是热失控问题:电车充电速度很快,输出功率很大,所以电池内部正负极挨得很近,中间仅仅用一些薄的材料隔开,以使内部化学反应快速充分。如果碰撞严重导致电池变形,或有金属物体侵入,很容易导致正负极短路,将释放巨大能量,燃烧起来。而且局部燃烧后,又会引起下一部分的短路,很容易扩散。“所以电车一旦燃烧就很厉害,几乎没法救,你只能看着它全烧了。这是原理上的问题,没办法改变,也是全球电车都面临的问题。”

小米官方公布的事故时间线

重庆大学汽车工程研究所教授高锋在自动驾驶领域有20多年经验,主要研究自动驾驶感知、决策和控制。他告诉本刊:“客观来说,驾驶员的注意力如果不在开车这件事情上,在一两秒之内接管驾驶几乎是不可能作出正确反应的。学术界做过一些实验,如果是在完全分心状态,突然让人接管驾驶,要6-7秒才能正常开车,慢的人要10秒以上。”

在汽车科技领域,自动驾驶的分级标准是衡量智能程度的关键指标。2022年,在汽车驾驶自动化已成为全球汽车技术及产业的重要发展趋势的前提下,国家市场监管总局、国家标准化管理委员会颁布的《汽车驾驶自动化分级》报告,为中国车辆的自动驾驶技术提供了清晰的分级框架,从L0到L5,代表着从低自动化到完全自动化的过程。0-2级为应急或驾驶辅助,系统辅助人类执行动态驾驶任务,驾驶主体仍为驾驶员;3-5级为自动驾驶,系统在设计运行条件下部分或完全代替人类执行动态驾驶任务,当功能激活时,驾驶主体是系统。据小米汽车官网,SU7标准版属于L2级智能驾驶辅助系统。

“提前10秒预警,切换驾驶员接管这件事情,目前技术上几乎做不到。”高锋说,这主要考验的是传感器的探测能力。传感器是智能驾驶感知层的核心硬件,即车载摄像头、激光雷达、超声波雷达、毫米波雷达等,影响传感器探测能力的一些因素是外部的随机性事件,比如路况、路上的交通参与者,有很大的不确定性。“一辆车在车道上行驶,10秒后旁边的车换不换道,会不会急刹车,路上会不会有行人,预测不到。现在一些车企能做到提前5秒预警,预警准确率大约在70%-80%,那就意味着有20%-30%的交通事故可能性,还是很高的。”他说。

而在这次事故中,车辆在5秒时也未能提示风险。小米汽车官网显示,SU7标准版的智驾硬件配置包括1颗英伟达DRIVE Orin芯片、1个毫米波雷达、11个车身摄像头、12个超声波雷达、电容方向盘,软件采用VLM视觉大语言模型,支持高速领航、智能泊车等功能——它没有搭载激光雷达,属于纯视觉方案。高锋说,纯视觉方案下,传感器探测距离一般为100米左右,根据目标物大小有一定变化。根据当时的车速,100米的提示时间大约为3秒。高锋表示,事故发生的时间是晚上,视线模糊,摄像头探测的距离没有那么远。

清华大学车辆与运载学院教授周青认为,智能驾驶系统中的人机共驾阶段或人机共驾技术或许是一个伪命题。“接管的意思是,当智能驾驶系统判断行车情境超出它的处理能力之后,让驾驶员来接管驾驶。当智能系统都处理不了的时候,一定是复杂情况已经发生的时候,这时候突然让人接管,这时候司机有可能处在分心状态,也不一定能处理好。”

在剧烈碰撞后,出事的车辆起火爆燃,车头已经基本全毁。高锋向本刊解释,这可能是热失控问题:电车充电速度很快,输出功率很大,所以电池内部正负极挨得很近,中间仅仅用一些薄的材料隔开,以使内部化学反应快速充分。如果碰撞严重导致电池变形,或有金属物体侵入,很容易导致正负极短路,将释放巨大能量,燃烧起来。而且局部燃烧后,又会引起下一部分的短路,很容易扩散。“所以电车一旦燃烧就很厉害,几乎没法救,你只能看着它全烧了。这是原理上的问题,没办法改变,也是全球电车都面临的问题。”

小米SU7事故爆炸现场

周青长期研究汽车安全,研究方向之一是电池的安全保护。他告诉本刊,汽车安全保护首先是对人的保护,即安全带、气囊、座椅等保护措施,目前行业强制规定的及格线是——在碰撞速度达到50-60km/h时,不会造成影响未来工作和生活的损伤。周青说,从1964年全球第一部汽车安全法规在美国颁布至今,汽车安全保护的研究已经有70年历史,很多汽车对人的保护水平已经远超及格线,能够做到在80-100km/h的碰撞速度下,能保证相当多比例的人是存活的,但仍有可能重伤。

周青告诉本刊,目前对电动汽车电池的碰撞保护还没有强制性法规。周青一直在呼吁,未来电动车对电池的安全保护要向对人的保护的标准看齐,做到在80-100km/h碰撞时不起火,这样才能保证在碰撞时不危及生命。但由于技术难度和成本问题,目前的车企还做不到。周青说,在保证电车的安全性方面,现在业内正在努力尝试降低热失控的危害。例如有相关的技术规范强制企业做针刺测试,即用一根金属针刺电池,检测电池在极限压力下是否能够保持稳定,防止火灾或爆炸的发生。也有一些研究试图改变电池内部化学反应过程、电池的封装来提高安全性。另一种方式是整车优化,比如在车辆设计和制造的过程中,通过合理配置和优化各个组成部分,提高车辆耐碰撞的能力。

涉事车辆疑似“车锁未解锁,当事者无法打开车门逃生”的情况也引发关注。小米公司在4月1日晚间回应称,“我们尚未接触事故车辆,无法分析事故时车门是否可以打开。目前,就事故时车门是否能够打开,没有准确的结论。”高锋说,车门打不开是有可能的。“许多电车不再采用传统的机械门把手了,而是采用‘按键-弹出’的隐藏式门把手,这种门把手的正常使用需要正常的供电和信号传输,而一旦电池短路,全车都会断电,按键开门的方式就会失效。”

为预防紧急情况,小米SU7设计了应急机械拉手。《小米SU7车主手册》介绍:“当全车上锁后,如车门内解锁按钮失效或遇紧急情况需要开启车门时,您可以拉动车门内应急机械拉手,应急开启车门。”小米SU7车辆的机械把手位于驾驶侧下部的车门储物箱里,“一个问题是,车主买了车之后,可能没有仔细看过,并不知道应急拉手在哪。而且,如果车内人不能主动解锁,隐藏式门把手会导致车外人难以打开车门。”高锋说。周青猜测,这次严重事故除了导致电池起火,大概率也导致人员受伤,乘员失去自救能力,无法自行脱困。

贾亮(化名)今年23岁,在武汉一所大学上学。他在2024年4月就购买了小米SU7标准版,是小米SU7的第一批车主。在看到3月29日的事故后,他很后怕。他告诉本刊,他有过与本次事故几乎同样的经历,是在刚提车不久。贾亮开着它和朋友共三人去南京旅游。进入高速,他开启了智能驾驶辅助功能,解放自己的脚,但仍然手握方向盘,集中注意力。那天也是晚上,是个晴天,视野挺清晰,途径安徽的一段高速路时,他看到路边有很多锥桶和限速牌,以为是旁边的车道在修路,他按照限速牌的提示降速到80km/h,继续使用智能驾驶功能。又开了一段时间后,他发现那些锥桶摆放的位置忽然向左拐,挡住了前面的路,那时他距离挡路的锥桶大约有100米。他立刻接管驾驶,猛踩刹车,降速到大约60km/h,向左变道绕过了锥桶。在这个过程里,智能驾驶系统没有给他提示。

还有一次是在2024年10月,他在高速上开车,有些走神,右边的一辆大货车忽然向左变道,车尾已经逼近他的车头,智驾系统识别到这个情况启动刹车时,他也注意到了危险,立刻去踩刹车。“其实智驾的反应比我慢一些,如果我不接管,大概率就撞到了。”贾亮说,这两次经历让他对智能驾驶的态度开始谨慎,“我之后使用智能驾驶的时候是非常专心的,甚至比我自己开的时候更专心。”贾亮说自己拿到车后是认真看了车主使用手册的,他看完后感觉智能驾驶是有应用场景的,也有一些需要注意的地方,比如智能驾驶系统智能在高速路和高架的场景下使用,使用的时候仍然要集中注意力,手握方向盘。不过对于安全性,他当时没有特别的意识。

小米SU7事故爆炸现场

周青长期研究汽车安全,研究方向之一是电池的安全保护。他告诉本刊,汽车安全保护首先是对人的保护,即安全带、气囊、座椅等保护措施,目前行业强制规定的及格线是——在碰撞速度达到50-60km/h时,不会造成影响未来工作和生活的损伤。周青说,从1964年全球第一部汽车安全法规在美国颁布至今,汽车安全保护的研究已经有70年历史,很多汽车对人的保护水平已经远超及格线,能够做到在80-100km/h的碰撞速度下,能保证相当多比例的人是存活的,但仍有可能重伤。

周青告诉本刊,目前对电动汽车电池的碰撞保护还没有强制性法规。周青一直在呼吁,未来电动车对电池的安全保护要向对人的保护的标准看齐,做到在80-100km/h碰撞时不起火,这样才能保证在碰撞时不危及生命。但由于技术难度和成本问题,目前的车企还做不到。周青说,在保证电车的安全性方面,现在业内正在努力尝试降低热失控的危害。例如有相关的技术规范强制企业做针刺测试,即用一根金属针刺电池,检测电池在极限压力下是否能够保持稳定,防止火灾或爆炸的发生。也有一些研究试图改变电池内部化学反应过程、电池的封装来提高安全性。另一种方式是整车优化,比如在车辆设计和制造的过程中,通过合理配置和优化各个组成部分,提高车辆耐碰撞的能力。

涉事车辆疑似“车锁未解锁,当事者无法打开车门逃生”的情况也引发关注。小米公司在4月1日晚间回应称,“我们尚未接触事故车辆,无法分析事故时车门是否可以打开。目前,就事故时车门是否能够打开,没有准确的结论。”高锋说,车门打不开是有可能的。“许多电车不再采用传统的机械门把手了,而是采用‘按键-弹出’的隐藏式门把手,这种门把手的正常使用需要正常的供电和信号传输,而一旦电池短路,全车都会断电,按键开门的方式就会失效。”

为预防紧急情况,小米SU7设计了应急机械拉手。《小米SU7车主手册》介绍:“当全车上锁后,如车门内解锁按钮失效或遇紧急情况需要开启车门时,您可以拉动车门内应急机械拉手,应急开启车门。”小米SU7车辆的机械把手位于驾驶侧下部的车门储物箱里,“一个问题是,车主买了车之后,可能没有仔细看过,并不知道应急拉手在哪。而且,如果车内人不能主动解锁,隐藏式门把手会导致车外人难以打开车门。”高锋说。周青猜测,这次严重事故除了导致电池起火,大概率也导致人员受伤,乘员失去自救能力,无法自行脱困。

贾亮(化名)今年23岁,在武汉一所大学上学。他在2024年4月就购买了小米SU7标准版,是小米SU7的第一批车主。在看到3月29日的事故后,他很后怕。他告诉本刊,他有过与本次事故几乎同样的经历,是在刚提车不久。贾亮开着它和朋友共三人去南京旅游。进入高速,他开启了智能驾驶辅助功能,解放自己的脚,但仍然手握方向盘,集中注意力。那天也是晚上,是个晴天,视野挺清晰,途径安徽的一段高速路时,他看到路边有很多锥桶和限速牌,以为是旁边的车道在修路,他按照限速牌的提示降速到80km/h,继续使用智能驾驶功能。又开了一段时间后,他发现那些锥桶摆放的位置忽然向左拐,挡住了前面的路,那时他距离挡路的锥桶大约有100米。他立刻接管驾驶,猛踩刹车,降速到大约60km/h,向左变道绕过了锥桶。在这个过程里,智能驾驶系统没有给他提示。

还有一次是在2024年10月,他在高速上开车,有些走神,右边的一辆大货车忽然向左变道,车尾已经逼近他的车头,智驾系统识别到这个情况启动刹车时,他也注意到了危险,立刻去踩刹车。“其实智驾的反应比我慢一些,如果我不接管,大概率就撞到了。”贾亮说,这两次经历让他对智能驾驶的态度开始谨慎,“我之后使用智能驾驶的时候是非常专心的,甚至比我自己开的时候更专心。”贾亮说自己拿到车后是认真看了车主使用手册的,他看完后感觉智能驾驶是有应用场景的,也有一些需要注意的地方,比如智能驾驶系统智能在高速路和高架的场景下使用,使用的时候仍然要集中注意力,手握方向盘。不过对于安全性,他当时没有特别的意识。

小米电动汽车 XIAOMI SU7(视觉中国供图)

对于事故后的责任划分,中国政法大学教授、可持续交通创新中心研究员郑飞告诉本刊,国内及域外立法实践,基本认为只有达到L3级以上驾驶自动化程度的车辆,才被视为是法律意义上的自动驾驶汽车,L0-L2级为辅助驾驶。郑飞说,在L0-L2级辅助驾驶阶段,因车辆控制权未发生实质移转,驾驶人依然负有持续不间断警觉义务。因此,车辆事故认定与传统车辆事故认定并无显著区别,参照《道路交通安全法》及其实施条例执行即可。在辅助驾驶情形下,郑飞认为,责任认定有三大重点:驾驶人是否存在分心驾驶、车辆是否超出设计运行条件或存在技术缺陷、车企是否因错误宣传导致错误认知。结合小米发布的摘要信息,该案中受害人存在不专注、双手离开方向盘等违反警觉义务行为,是显著过错方。

不过,从损害赔偿角度来说,郑飞注意到小米披露的摘要信息里,该驾驶活动中存在“接管”行为。“法律意义上,仅L3级以上驾驶自动化的‘接管’才产生警觉义务转移效果,L2级驾驶自动化下的‘接管’仅为技术层面‘接管’。若有证据证明,小米汽车夸大‘接管’含义,存在误导消费者情况,那么基于虚假营销和对受害人合理信赖利益保护,理应承担赔偿责任。”郑飞说,车辆驾驶属于高度危险行为,若汽车厂商明知车辆未达到自动驾驶汽车标准,仍夸大销售,理应认为其对车上人员及第三者的人身安全损害存在放任的故意,构成犯罪的,应追究相关刑事责任。

在郑飞看来,此次小米事故“真凶”是“智驾”概念的泛化、泛用、泛信。“对普通消费者苛以专业、理性的技术鉴别能力是不妥当的。但不少智驾车企正是利用了信息差进行混淆营销,挂着‘解放双手’‘自动驾驶’‘xx公里0接管’的羊头,卖着L2,甚至L1级的狗肉。”郑飞认为,亟需完善《道路交通安全法》《广告法》等法律法规,明确自动驾驶汽车法律定义及事故责任,严禁任何可能误导消费者,产生错误信赖的混淆销售广告及销售行为。对于因车企混淆销售致使驾驶人未尽警觉义务致人损害的,相关车企应承担补充赔偿责任。

贾亮告诉本刊,自己是在多次试驾后选择的小米SU7。贾亮是一名汽车爱好者,他对智能驾驶的了解始于车企的广告、发布会,以及民间智驾测试体验的小视频。他记得2023年曾在一个智驾测试视频中看到,一辆新款汽车在智驾模式下,自己躲避了突然出现的障碍物。他在网上获得的一个信息是,智能辅助驾驶躲避危险的能力已经超过人的能力。这让他非常惊讶:过去他开油车时使用过最基础的辅助驾驶功能——车道保持,发现开启时为了修正行驶路线,方向盘有时会轻微晃动,给他很大的不安全感。

在试驾了市面上几乎所有的电车后,他发现小米SU7标准版最有吸引力。首先是外观和设计的巧思:“它的外观很好看,车里还有很多小配件,比如中控显示屏上有个双仪表盘,像宠物一样,有小眼睛,可以做表情,还有香氛机、氛围灯,都是很可爱的小东西,会让我们年轻用户觉得很有意思。”贾亮说,小米SU7的驾驶体验和智能化体验也最好,“我去试驾的时候,很多品牌不允许使用智驾。我在一个朋友那里体验了另一个品牌的智驾,在武汉的交通高峰期,需要驾驶员频繁接管,感觉很累。”而且小米的创始人是雷军,他曾到贾亮的学校做演讲,贾亮也经常在网上关注他的一些发言,“我觉得他身上和我们理工科人很亲近的气质,觉得他很靠谱、谦虚,时常和他有共鸣。”

这次SU7的事故让贾亮也生出了疑问,作为用户他想知道:“车以那么高的时速撞上水泥护栏,里面的人可能丧失自救能力了,这时候车还有没有电,车门能不能从外面打开。电池到底是什么时候起火的,是1分钟、3分钟还是5分钟?每一分钟都关乎车主的生命。”

本文为原创内容,版权归「三联生活周刊」所有。欢迎文末分享、点赞、在看三连!未经许可,严禁复制、转载、篡改或再发布。

小米官方公布的事故时间线

小米官方公布的事故时间线

小米SU7事故爆炸现场

小米SU7事故爆炸现场