1.3 加餐 | 清华国学院以及它和西南联大血脉相承的关系

作者:刘东

2020-08-20·阅读时长4分钟

三联中读的朋友们大家好,我是刘东。

我与清华国学院

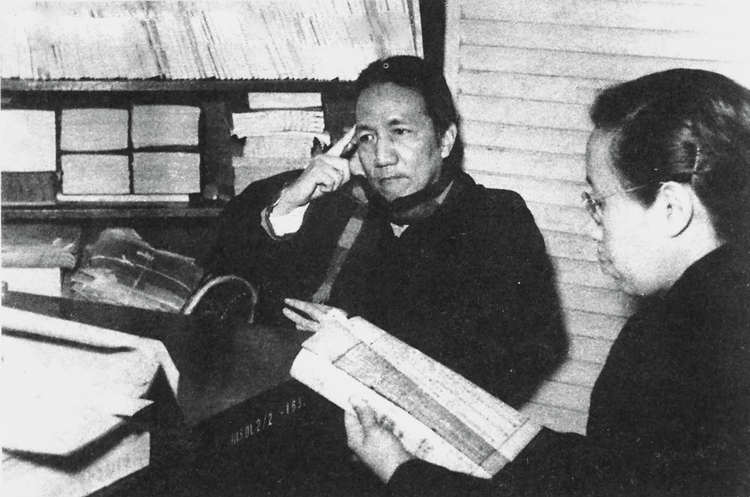

因为大家知道,我来自清华国学院,此前是清华国学院的副院长。清华国学院在历史上存在过4年,后来教授被并入各个系中去了,比如陈寅恪进入了历史学系。当然,其中一个很大的原因是我们最大的两个导师相继谢世:王国维先生自杀了,梁启超先生因为手术意外中断了学术生命。因此,清华国学院只存在了4年。

▲ 陈寅恪

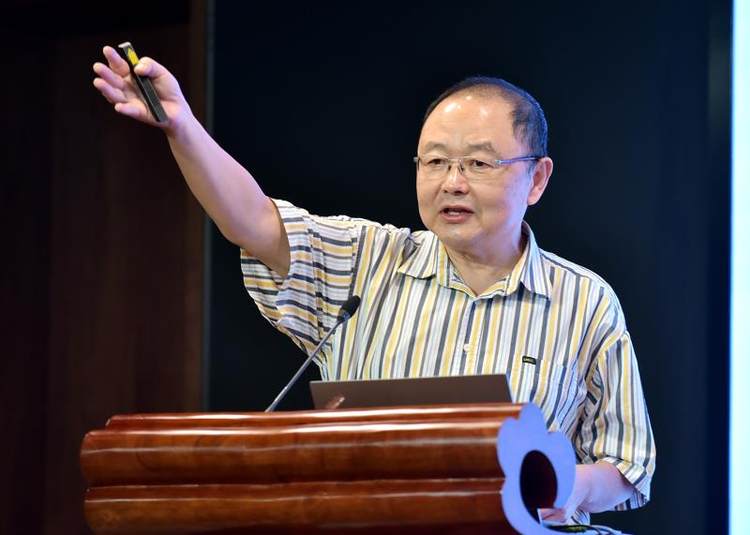

此后,在2009年,清华到北大挖了我和陈来教授两人来主持恢复清华国学院的光荣传统。我做事的时候会发现一个问题,就是清华国学院和天下所有其他名为国学院的机构都不相同。第一,它是在留美预备学校的基础上建立起来的,因此,最不“洋”的两位导师——梁启超和王国维,其实当年都是相当西化的。大多数国人对西方的认识都是通过梁启超之笔介绍给大家的;王国维更不用说,他是中国第一个敢用原文硬啃西方的包括叔本华、康德的著作的人。剩下三位——陈寅恪、赵元任和李济都是留洋归国的,后两位是哈佛正牌毕业的。陈先生特别特殊,他光读书不拿学位,也读了十几年。而且他们都会很多种外语。

所以在清华国学院,我的弟子来了我就告诉他们,你们说清华国学院的时候,不要一说就是国学如何,先说当年他们5个人的西学在中国就属于最好的,在最好的西学的基础上,他们又有国学。所以中西之间的关系很大。这是清华国学院和其他所有国学院不同的地方。

说到底,从1840年鸦片战争以来,实际上中华民族的主要冲突在于中西之际,而中华民族如果能够崛起,它的主要生命线也在中西之际。文明冲突最激烈之处短期表现为血与火,但是如果中华民族命不当绝,那么在冲突最厉害的地方,做个比喻,两个地块就有可能拱起来,拱成喜马拉雅山,换句话说,它可能是未来文明增长处。这是我在清华国学院主事的时候一直保持的观念。所以我给中西书院又立了新的院训:“学究中西,思通今古”。

▲ 刘东教授

清华国学院和西南联大血脉相承的关系

我也会琢磨清华国学院和西南联大的关系。首先清华国学院和西南联大恰恰是中国现代教育史中唯一的两大奇迹。这两个奇迹其实是有共性的:即时间存在时间特别短,以及存在的环境特别恶劣。这是困难的一方面。

但是两大神话成功或者“神”的一面是它们都拥有很多非常耀眼的导师,之后又出现了很多耀眼的学生。

清华国学院一共存在了4年,大家都知道有梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任、李济,但是大家可能不知道还有一批讲师,比如前故宫博物院院长马恒、哲学家林志钧、思想家梁漱溟、古典文学方面的专家浦江清,他们当时都是讲师和助教。

清华国学院4年一共收了71个学生,培养出四五十位大师,包括王力、姜亮夫、陆侃如、徐中舒,全是大学问家,支撑了中国学术界很大一块领域。所以说它是神话。

同样,当时西南联大集中了三校的名教授讲授国文课,无论是文科还是理科,都培养出了大批优秀的学生。如此西南联大可以上溯到另一个神话,就是清华国学院,它们是有相似之处。

我还可以再说一个秘密,是西南联大的系统其实是和清华国学院有关的。虽然三校合并,但是当时北大的蒋梦麟校长和南开的校长共同推举,让更年轻的清华校长梅贻琦来主事。

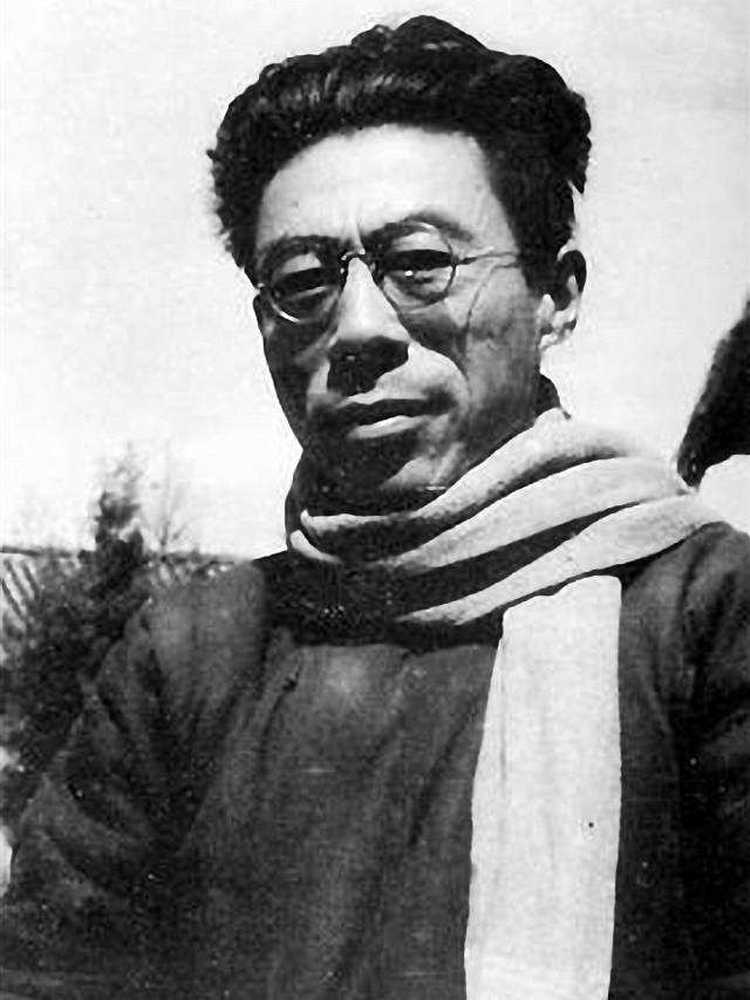

梅先生说要有一个班底,所以国立西南联大的基本班底是清华的。所以西南联大国文课实际延续的是清华的国文课,所以它是由朱自清、闻一多、浦江清等清华的教授授课、设计的,而且浦江清曾是清华国学院的助教,所以这样一个传统可以看出,两个神话不仅有结构上的相似,也有血脉上的相似。

▲ 闻一多

我们说到的这两个神话是从什么时候变成神话的,过了很多年以后。其实最早的时候谁也不知道它们是神话,西南联大的人不知道,而且它还让当局头疼,如果不头疼,怎么会派特务枪杀闻一多先生。

有一次清华前校长陈吉宁提到:“我不明白为什么曾经辉煌的清华国学院中途停掉了?”我就跟他讲,叔本华有过一句名言,如果你看一个人伟大不伟大,时间和空间正好是相反的,如果这个人是物质上伟大,那么空间越远,他就越小,正如我们看泰山,离得远就会感觉很小;如果是精神上的伟大,时间越长他就越伟大。两者是反过来的。当时谁能知道清华国学院这么厉害,几十年后培养出这些学生,大家才知道它很厉害。

我们现在看西南联大的时代是“黄金时代”,但当时老师和学生都很着急,想赶紧回到正常、美丽的清华园去。所以教育是只问耕耘不问收获的行业,这个行业最好是少用急功近利、拔苗助长、强取豪夺、榨干成果,恨不得要求每位教授每年写20篇论文、3本书才好。但这些最终都是无用功。

教育效果是几十年后才会被看到的。几十年后你说自己看不到了,但是你的后人可以看到。所以干教育这一行,一定不能失去虔敬之心,只问耕耘,不问收获。你只要做得好,但求心安。所以没有必要费尽心机去想怎么去填那些表格,怎么获得社会上的那些物役。

所以西南联大的成功经验、清华国学院的成功经验都说明了这一条:教育是有它特殊的性质的。虽然我们不信教,但是我们一定要有虔敬之心。美国的“汉学之王”费正清说过一句话:“我非教徒,哈佛就是我的宗教”,指的就是这个意思。

欢迎转发下方海报

与更多人一起听民国老课本

走进西南联大的国文课堂

文章作者

刘东

发表文章25篇 获得44个推荐 粉丝278人

浙江大学敦和讲席教授、中西书院院长

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里