从蝙蝠到人类:危险朋友

作者:徐菁菁

2020-04-15·阅读时长31分钟

本文需付费阅读

文章共计15994个字,产生184条评论

如您已购买,请登录

2011年7月28日,在喀麦隆的一间实验室,专家们在检验蝙蝠携带的病毒。这个实验室是全球病毒预测行动的组成部分

主笔/徐菁菁 记者/王梓辉

被误解的“毒王”

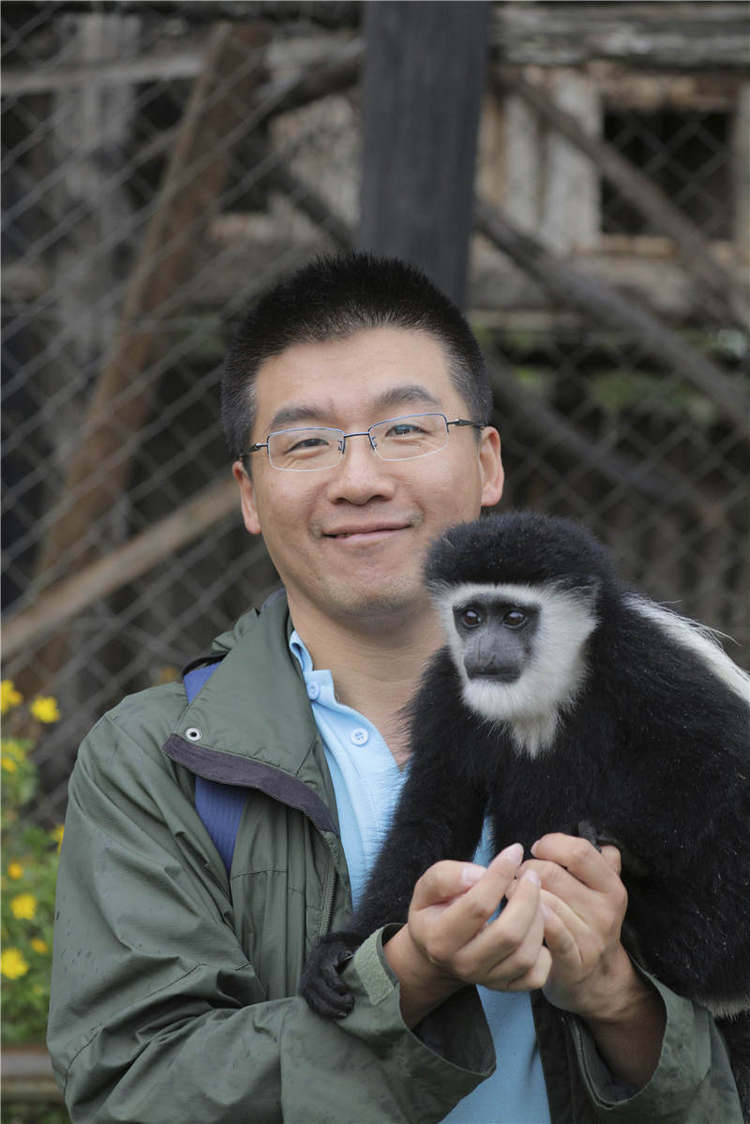

今年1月下旬,当新型冠状病毒疫情被普遍关注后,国家动物博物馆研究馆员张劲硕收到了许多朋友的问询:病毒会不会又是从蝙蝠身上来的?张劲硕是中国科学院动物研究所博士,专业是蝙蝠分类学,是国际自然保护联盟物种生存委员会蝙蝠专家组成员。2003年,他的导师、当时在中国科学院动物研究所担任研究员的张树义和中国科学院武汉病毒研究所石正丽团队合作,进行SARS病毒的野生动物溯源工作,张劲硕是参与者之一。

张劲硕回忆,当年,虽然早期的一些研究让果子狸成为众矢之的,但其实在动物所团队内部的讨论中,蝙蝠很早就是“嫌犯”。既往研究显示,蝙蝠有极为特殊的免疫系统,埃博拉病毒、马尔堡病毒、狂犬病毒、亨德拉病毒、尼帕病毒等人畜共患病的根本源头都是蝙蝠。蝙蝠和果子狸、人一样,也是哺乳动物,而且它是哺乳动物中仅次于啮齿目动物的第二大类群,分布极广,各种生态系统都有它的存在。这意味着其他动物接触到蝙蝠的可能性很大。

国家动物博物馆研究馆员张劲硕

石正丽和张树义带领的联合研究团队在广东、广西、湖北和天津等地,采集了408只蝙蝠的肛拭子、咽拭子和血液样品。2005年,第一篇论文在《科学》(Science)杂志刊发。研究显示,不同地区的中华菊头蝠中都检测到了遗传多样的、与SARS病毒相类似的冠状病毒核酸,确认蝙蝠是冠状病毒的自然宿主。此后12年,石正丽团队持续在云南的蝙蝠洞采样,最终找到了15株蝙蝠SARS样冠状病毒,它们当中包含了SARS病毒所有的基因组组成部分。计算机基因重组推导显示,正是这个蝙蝠种群携带的不同病毒之间出现了基因重组,产生了SARS病毒。

在这次新冠肺炎疫情里,人们的好奇心很快得到了初步满足。2月3日,石正丽团队在《自然》(Nature)杂志在线发表论文,研究显示,中菊头蝠体内冠状病毒和新冠病毒的序列相似度是96%,蝙蝠最有可能是新冠病毒的自然宿主。

消息传出,一场蝙蝠恐慌开始蔓延。在北京,市民在家里发现蝙蝠,森林公安上门,直接把正在冬眠中的蝙蝠倒在野外。在河南漯河,消防员帮助居民抓捕家中飞进的蝙蝠,“进行掩埋处理”。在上海,光是正月初十一天,闵行区野生动物保护管理站的工作人员就出动了6次。起因是接到报案,不得不上门驱赶居民在家舍周边见到的越冬蝙蝠,安抚人心。看到这些消息,张劲硕“忧心忡忡”,“无比痛心”。他知道,不管是“掩埋处理”,还是在冬眠中被送归野外,这些蝙蝠都活不了。蝙蝠并不是一种样貌讨人喜欢的动物,这更让张劲硕担心,人们会为了规避风险,默认灭杀的合理性。

这些年,一提到蝙蝠,人们总会对张劲硕说:“蝙蝠身上的病毒很多啊。”他只能在各种场合反反复复强调,从1998年开始,他就在全国各地钻山洞捉蝙蝠,并没有染上过什么病。可是这一次,新冠再次强化了蝙蝠在人们心目中的“毒王”形象。张劲硕留意到,很多关于蝙蝠的科普文章会用一张图:中间是一只蝙蝠,四周环绕着一堆病毒的名称。“这样的表达很直观,但也会引起很多误解。”

蝙蝠是脊索动物门哺乳纲下的一类动物,在全球分布有1400种,物种多样性极高。如果只是简单地说一只蝙蝠身上携带上百种病毒,就相当于把亚洲长臂猿、非洲大猩猩、南美洲僧帽猴等灵长类身上的传染病都计算在人类身上。石正丽团队是在中华菊头蝠(Rhinolophus Sinicus)身上发现的SARS,而此次类似新冠的病毒则是在中菊头蝠(Rhinolophus Affinis)身上发现的。这是两种不同的蝙蝠,都生活在森林的洞穴里。

北京和上海最常见的蝙蝠是东亚伏翼(Pipistrellus Abramus),体长大约10厘米,体重30~40克,全身长着灰褐色的绒毛。此外,城市里的常客还有中华山蝠、大棕蝠等。它们和中华菊头蝠、中菊头蝠只能算远亲,在蝙蝠这个大类里甚至不属于同一个科。“它们与人类伴生至少几千到上万年,如果有问题,早就暴发了。”张劲硕说。即使是真的遭遇一只中菊头蝠也并不用恐慌,感染人类的病毒和已知蝙蝠体内的病毒差异显著,尚没有证据证明,在缺乏中间宿主的情况下,中菊头蝠身上的病毒能够直接传染给人。而且,即便中菊头蝠被认定为新冠的宿主,也并不意味着每一只中菊头蝠身上都带有病毒,“这和人类中只有一部分人是乙肝病毒携带者的道理是一样的”。

当年做SARS溯源,每次看到各个研究团队捕捉蝙蝠,或是亲手解剖蝙蝠,张劲硕就心里难受。“它们极少可能与人亲密接触,是人类要食用与它们接触过的动物,才感染了病毒。”同样让他难受的还有果子狸。2004年,张劲硕曾经到湖北后河国家级自然保护区搜集野生果子狸样本,也调查了湖北省境内的果子狸养殖场。他亲眼目睹过人们对果子狸的“清剿”。“绳套伸过去,一只只勒死。养果子狸的老农民就在一边流眼泪。”2月7日,当华南农业大学等机构宣布穿山甲为新型冠状病毒潜在中间宿主的时候,张劲硕心头一紧:“希望这不会成为压死已经濒危的穿山甲的最后一根稻草。”

“研究动物的人都知道,果子狸可能因为捕食了携带病毒的蝙蝠感染,但穿山甲只吃昆虫。而且穿山甲并不是真的能够‘穿山’,它们只在泥土中挖洞。换句话说,在纯粹自然的环境里,穿山甲和穴居的蝙蝠根本不会相遇。”张劲硕说,“当我们将蝙蝠认定为新冠病毒的自然宿主,将穿山甲认定为中间宿主的时候,我们必须要问一问:人在其中到底扮演了什么角色?”

文章作者

徐菁菁

发表文章143篇 获得38个推荐 粉丝1762人

《三联生活周刊》资深记者。写字是为了满足好奇心。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里