大波斯为何败于小希腊

作者:维舟

2020-03-18·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2792个字,产生17条评论

如您已购买,请登录

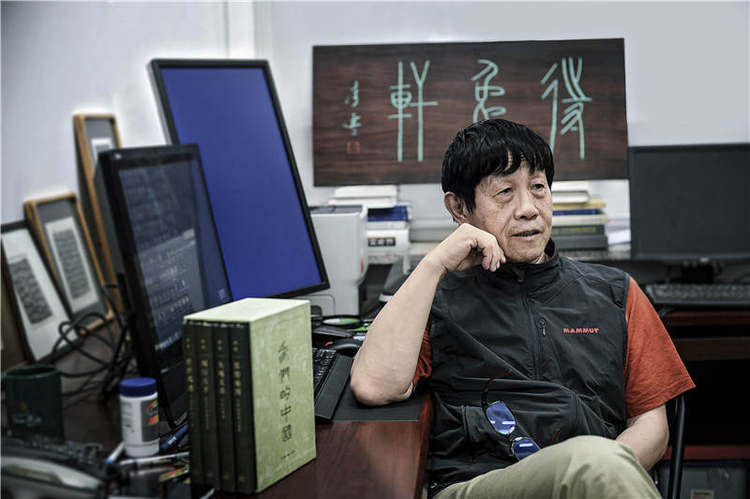

李零(王旭华 摄)

李零写这本《波斯笔记》,可能让很多人第一反应颇感愕然。作为学界前辈,以往他专治的领域毕竟是先秦史,忽然去谈古代波斯帝国,不免跨界得厉害。不过,翻开一读就可明白,他表面上是谈“波斯”,实际上背后问题意识的根源还是中国,那才是他真正关心的。

全书开篇就已表明,他对以往国内学界在谈及古代政制时“言必称希腊”的倾向不满。在他看来,希腊不仅没有统一的政制,也不见得有何优越,而且多是小城邦,对大帝国并没有多少参考价值。既然如此,那么国内这些年来对希腊-罗马政制的推崇,只不过是受西方话语影响而不自知,因为从这一视角来看,实际上站在希腊对立面的波斯,才是中国更适合的参照系。这样一来,波斯史就不再仅仅只是一段普通的外国古代史,而成了撬动学术话语“典范转移”的支点。

确实,有一点不可否认:相比起希腊那样城邦林立的海洋文明,波斯这样一个陆基帝国与中国的相似之处更多。虽然地理条件不同,但波斯文明的核心同样深受农牧交错影响,到了近代,伊朗也和中国一样沦为半殖民地国家,首要的使命就是维护国家统一与独立。当然,本书主要聚焦于其早期的阿契门尼德王朝——这是历史上第一个真正意义上的“世界帝国”。对李零来说,它提供了一个难得的模板,可以和历经春秋战国的混乱走向统一的中国相对比,以揭示国家形态演进的某些基本规律。

全书对波斯诸多遗址、文物、制度的种种考察,其宗旨均在于此。在李零看来,“国家形态的演进,总是由小到大,走向世界化”,因此,“希腊城邦并非国家进化的高端,而是国家进化的低端”。波斯帝国就是这样逐步经由统一、兼并而成一大帝国,而要管理这样一个大帝国,势必要依靠一整套制度。因为灭国太多,管不过来,不能不建立起自己的行省制度,随之而来的,便是“车同轨,书同文,行同伦”,实现政治、文化、度量衡乃至宗教上的统一。即便此时仍不可避免有多元化,那也是在大一统之下的多元化。

文章作者

维舟

发表文章33篇 获得20个推荐 粉丝419人

涉猎驳杂,少时沉迷于古典文学与历史,长而旁及社会学、人类学等

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里