1.5 莫扎特 | 《钢琴奏鸣曲 k.311》第二乐章

作者:段召旭

2020-01-27·阅读时长13分钟

曲目信息

曲目

《钢琴奏鸣曲 k.311》第二乐章

(Piano Sonata No. 9 in D Major, K. 311: II. Andante con expressione)

作曲家

莫扎特

(Wolfgang Amadeus Mozart)

各位中读《古典音乐说明书》的朋友大家好,这里是不高冷、有温度的古典音乐,我是段召旭。

今天是大年初五,真是世事难料,谁都没有想到在过年期间我们国家会遭受这样一场疫情。因为疫情,我想大家可能现在都在家中不能出门,但是好在还有古典音乐相伴,有《古典音乐说明书》陪伴着大家。就让我们在家中欣赏美妙的古典音乐,让音乐来抚慰我们焦虑的心情,并且相信一切都将过去,一切都会好起来的。在这里,我也祝愿每位朋友平平安安。

在刚刚过去的周一,也就是1月27号,是我们第三季和第二季开始讲到的这位作曲家、伟大的音乐天才莫扎特的生日。因为我们这季每个月刚好都是这个月的作曲家的星座,所以肯定作曲家的生日也就在这个月。所以27号刚刚过去,让我们在过年的同时也一起祝福伟大的莫扎特生日快乐,也感谢他给我们带来、给我们留下这么多伟大的音乐作品,到今天仍然还抚慰着我们的灵魂。

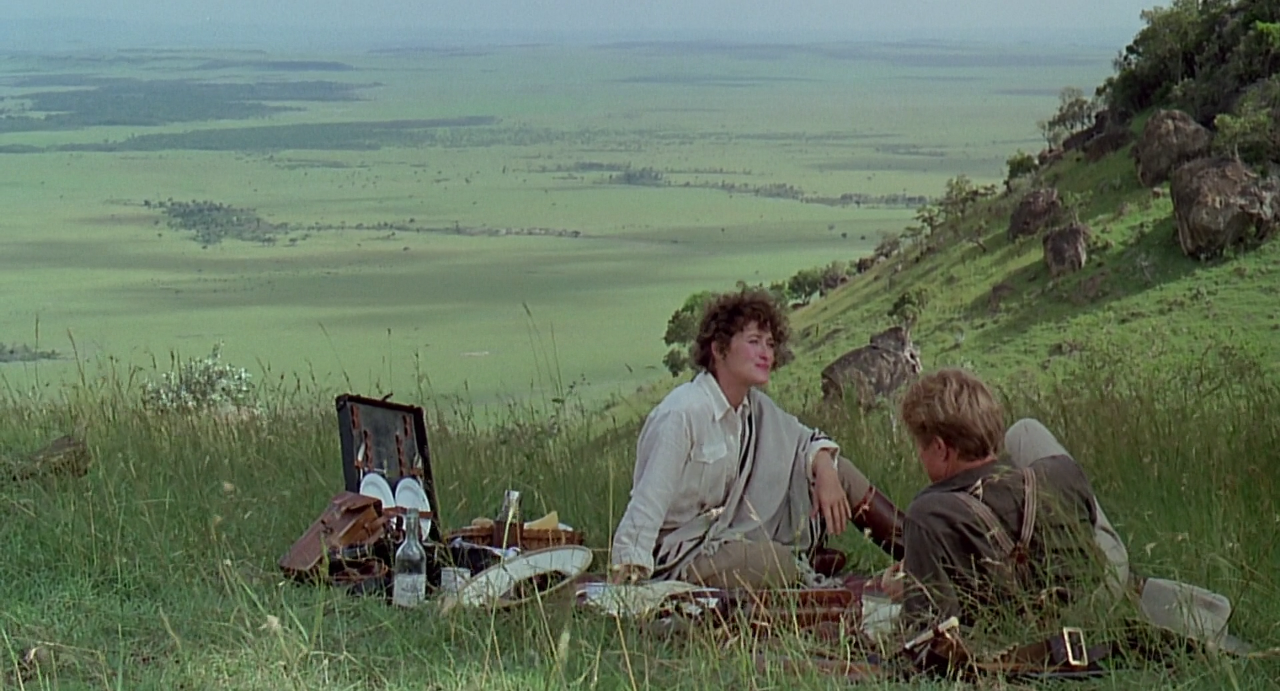

今天这首莫扎特作品的选取,我的灵感来自于一部电影,这个电影也是个名片儿了,想必我们很多用户可能都看过,叫做《走出非洲》。这个应该也是梅姨(美国著名女演员:梅丽尔·斯特里普)年轻时候的力作了,当然在电影史上都是一部经典之作,同时它的配乐也是非常经典的。其实有一些电影喜欢使用古典音乐来作为它的配乐,但是当我每次看到一个电影的配乐用得特别好的时候,把古典音乐特别有机、合适地揉入到电影情节当中,我就会觉得特别高兴。当然有一些其实用得还是比较牵强的,但是《走出非洲》这部电影,应该说它对古典音乐的使用还是非常到位的。当然,电影一部分是由著名的作曲家,就是给这电影写配乐的人,他写了一部分音乐,同时还有一部分就是原汁原味用的莫扎特的音乐。

▲ 美国1985年电影《走出非洲》

西德尼·波拉克执导

为什么使用莫扎特的音乐?是因为这里面的一个男主人公,一个特别充满魅力的、硬汉式的男子,特别喜欢莫扎特。这不是在非洲吗,他就喜欢打猎,这个男主人公很阳刚的,但是他就连打猎的时候都要戴着留声机,留声机里就放莫扎特的音乐。所以说莫扎特的音乐可以说是电影当中的一个音乐线索了。但是那个年代不像现在这么方便,手机就可以随时听音乐,所以那时候还得带着一个留声机。男女主人公在一起的时候,他也用留声机给女士放音乐,也是为两个人的情感升温起到了很重要的作用。

所以我也在想,现在手机一点就能听了,是很方便,但是就不像你得拿出一个什么设备,甚至于里边的音源,比方说光盘或者唱片,它还得是专门的一个实体,而且很不容易才能听到这个声音,我觉得是不是也会给我们的审美带来不一样的体验。但是现在可能这种体验越来越少了,大家有机会可以试一试,找一张特别难找的唱片,买回来之后放进机器里再听,跟你就在手机上随便一点,体会一下有没有什么不一样。但反正在电影里,我就感觉在非洲那么一个远离文明的地方,然后弄出一个留声机,放上莫扎特的音乐,这种震撼、这种感受好像很不一样。

▲《走出非洲》中的留声机

《走出非洲》当中使用了好几段莫扎特的音乐,今天先给大家介绍其中的一段,也是男女主人公在感情逐渐升温过程当中出现的一段,是莫扎特的一首钢琴曲。当然他为了烘托男女主人公的情感,肯定要用慢板乐章,所以他使用的是《钢琴奏鸣曲》当中的第二乐章,这个《钢琴奏鸣曲》的编号是K.311。还是之前说过的,每个作曲家的作品都有编号,大部分作曲家的作品编号都是Op,就是作品这个词的缩写。当然像莫扎特的作品编号开头是K,巴赫就是BWV。所以有一些作曲家是比较独特,比如李斯特是S,这些都是比较有个人特色的编号,字母是比较独特的,大部分其他的都是Op。所以如果大家检索就是K.311《钢琴奏鸣曲》。

我们知道钢琴奏鸣曲是古典时期,也就是莫扎特、海顿、贝多芬那个时代最重要的一种体裁,可以说那时候的人都写奏鸣曲,而且都写了不少奏鸣曲。当然这个领域当中最杰出的是贝多芬的奏鸣曲,贝多芬的《钢琴奏鸣曲》也被称为“新约圣经”。莫扎特奏鸣曲在贝多芬之前,其实也是非常优秀伟大的,甚至有些人认为莫扎特奏鸣曲比贝多芬的还好。这其中就包括伟大的钢琴家弗拉基米尔·霍洛维茨(Vladimir Horowitz,美籍俄罗斯人),霍洛维茨在晚年的时候,我们知道霍洛维茨年轻的时候是个技巧巨匠,什么曲子的难度都不在话下的那种。后来到晚年他突然转向了莫扎特,我们知道莫扎特的作品其实从纯技术来说并不难,所以小朋友们学琴学到一定程度,考级都会有莫扎特的作品。

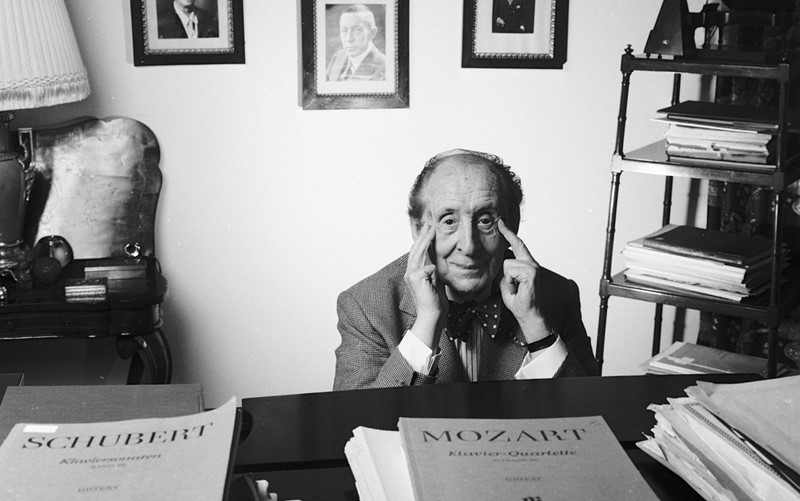

▲ 1986年,霍洛维茨在纽约家中

▲ 1986年,霍洛维茨在纽约家中

杰克·米契尔摄

但是霍洛维茨却认为莫扎特的奏鸣曲写得实在太好了,说贝多芬的奏鸣曲是很伟大,但是贝多芬不是每一首都好,然而莫扎特是每一首都好,这是霍洛维茨的观点,这是他的个人看法。不管怎么说,其实我也同意霍洛维茨认为莫扎特奏鸣曲很棒这个观点,我也觉得这些奏鸣曲真的非常好,所以今天我们也来感受一下莫扎特的奏鸣曲。而且很多专家都认为莫扎特奏鸣曲对于小朋友来讲太简单,对于钢琴家来讲又太难,它是这么一种曲子。

比方说一个国际钢琴比赛,假如在比赛规定曲目当中,不管它写多少首要求,弹多少首李斯特练习曲、拉赫玛尼诺夫练习曲,参加这些比赛的选手因为都是专业的,没有一个人说这比赛太难了。但是如果在规定曲目当中写要弹一个莫扎特奏鸣曲,所有人都会觉得难。它恰恰因为音符太少,其实真正展示出自己内在的东西就更困难,而且你想把音乐弹得感人也就更困难,同时也更加容易暴露问题。所以大家就知道,其实莫扎特奏鸣曲不是那么容易的作品。

K.311这首奏鸣曲大概是写在1778年,我们知道莫扎特是1756年出生,所以1778年他大概是22岁左右。那时候他正在曼海姆,为什么去曼海姆了?这个奏鸣曲创作于1777年底到1778年之间,这算是它的创作年代。在1777年的时候,莫扎特跟萨尔茨堡的大主教发生了矛盾,我们知道原来他一直在萨尔茨堡,这是他的故乡。大主教可是他的衣食父母,他之前跟他爸爸一起都是大主教下属的工作人员,专门给教堂写音乐的。结果就像现在我们很多职场上的人一样,领导不赏识他,领导觉得他很一般,没有什么才华,认为莫扎特是个一无所知的人,这是大主教的评论。所以领导要是对一般的员工赏识不了也就算了,这个大主教居然不能赏识莫扎特的音乐才华,这就让大家觉得大主教实在太缺乏眼力了,在音乐上太缺乏鉴别能力和判断能力了。

▲ 莫扎特年轻时在萨尔茨堡

奥地利画家奥托·罗伯特·诺瓦克绘

所以当时莫扎特跟萨尔茨堡的大主教关系就处得非常的不好,他自己觉得就像在监狱里一样难受。莫扎特这个人我们之前也介绍了,他是一个追求独立自由性格的人,所以他就离开了萨尔茨堡,毅然决然地出走了。那么中间经历了去曼海姆,后来去了维也纳,但是他也并不是一帆风顺的。因为我们知道小时候他是一个神童,但是此时的莫扎特已经20多岁已经成人了,他已经没有办法再以神童的样子去吸引别人的关注了,所以刚开始的时候他也并不顺利,而且中间他还失恋了一次,就这一阶段当中。而且当时他离开萨尔茨堡的时候,他妈妈陪着他一起去闯荡世界。结果就在途中,他妈妈还去世了。所以我觉得这些都会对莫扎特的心灵产生很大的打击和伤害。

▲ 1777年,莫扎特和他的母亲

奥地利画家约翰·内波穆克绘

所以我觉得这种情绪倒反映在了他的第二乐章当中,从一三乐章倒是听不太出来,我们可以简单地感受一下第一和第三乐章的开头。我们知道莫扎特是一个永远充满了希望和乐观精神的人,所以他的第一乐章是这样的(弹奏),是这样的一个开始,我们听得出来是精神抖擞的,听不出任何的伤心。这些我感觉也体现出他对曼海姆的一份热爱,因为他也曾经写信说,我爱曼海姆、曼海姆也爱我,他对那个地方印象还是不错的。那么他的第三乐章是这样的(弹奏),这是第三乐章的开始,是一个非常欢快的舞蹈。

但是相比之下,第二乐章跟它们的情绪就完全不一样了。他的第二乐章是这样的一个感觉,我们先来听听它的旋律,还是器乐曲,它没有歌词,所以我们要学会听旋律。这首第二乐章的旋律是这样的(弹奏),这是它的第一句话,然后加上下面的伴奏,那么出来是这样的(弹奏)。我们从这里能听到它有几个要素,除了旋律之外,同时低音(弹奏)有这样的一个线条。所以我一直觉得这个乐章有点像一个弦乐三重奏的感觉,上面是小提琴,下面好像是大提琴,中间一个中提琴,好像是这样的一种感觉。所以合起来是一个非常长的线条。同时这一句话里我们还能够听出它有一个特点,就突然的强音出现(弹奏),然后突然强(弹奏),然后弱下来(弹奏)。你对这个强音作何理解都可以,可能生活中的一些打击,还是一些情感上突然的变化,都可以。

第二句跟第一句很像,开头是完全一样的(弹奏),然后又是突然的强音(弹奏),本来就唱完了两句话,他后面又补充了一下(弹奏),我们能听出这个气氛跟第一乐章、第三乐章都是完全不同的。莫扎特把他内心的那种痛苦、难过都倾注在了这个慢板乐章当中。我们也听到旋律之外,伴奏在刚才我说的第三句,也就是他补充的这句,它变成了(弹奏),变成这种伴奏型,跟开始的这种(弹奏)是不一样的,它变成(弹奏),好像就更加走动起来了。所以刚才我们听到的是它的第一句,就是第一段,一会儿还会出现。后面还会出现两次,每一次它都会有一个小的变化。

所以其实这个乐章我觉得它是有一点回旋曲的感觉,有一点回旋的感觉,所谓回旋就是一个主题出现,结束后有新的主题,完了再出现主题。但是它又不是说中间老插新的主题,它其实还是过去的主题,然后再重复一次,但是第一主题每次出现的时候,它都会有变化。我们听听它的第二主题,接下来的段落变成这样了(弹奏),强的(弹奏),轻下来(弹奏)。我们听到,它又是这种一强一弱的对比,强弱之间的对比,它当然反映的就是情感的一些变化。

在短暂的这么一个句子之后,我们开始听到一个新的、非常美的主题出来了,同时伴奏还是刚才我们听到的这种音型(弹奏)。这是古典音乐当中最常见的一个伴奏型了,它的旋律是(弹奏)这样的,好像是长笛或者小提琴拉出来的声音(弹奏),这是它的这一句,非常的唯美。我们也可以想象,这放在任何一个爱情电影当中当配乐都是合适的。刚才我特意把一些它在伴奏当中出现的、跟上面进行烘托的一些音,我特意地强调了一下,在这儿我可以给大家再展示一下,在旋律往前走的时候(弹奏),前面都没有什么,走到这儿的时候,低音伴奏当中出现了一个下行的(弹奏),出现了这样一个下行的音阶,形成了跟高声部的旋律平行的、像一个复调一样的、呼应的音,我们来感觉一下(弹奏)。

大家注意这儿的低音(弹奏),注意低音(弹奏),所以这儿的低音设计也是非常美的,它在烘托着上面,所以伴奏绝不仅仅是伴奏。我们听古典音乐听多了以后,也要学会从它的伴奏当中听出一些内容来。接下来就是它的第一大段的一个收尾了,那么是这样的一个旋律,也是非常美的,它的伴奏型改了一下变成这样(弹奏)。从伴奏中是能听出这么一个旋律的(弹奏),跟上面的声部,上面是(弹奏),所以伴奏跟它是形成(弹奏),像一个二重奏一样。我们来听一下,加上所有的音(弹奏)。

接着(弹奏)高声的这个旋律到低声部去了(弹奏),高声部是一个颤音(弹奏),等于是高声部来一遍这旋律,低声部又来一遍这个旋律。接下来就是一个强音,我们说过这个乐章特别多的,就这种一强一弱的突然的变化(弹奏),然后轻下来(弹奏),又是强的(弹奏),轻的(弹奏),然后又是强(弹奏),轻(弹奏),强(弹奏)。接下去就是第一主题再现了,所以等于他这首曲子的所有内容,就是刚才我弹的这个乐章,基本上所有的主题就这些。非常美对不对,我已经说了,你只要觉得被感动,只要觉得美,就可以。

至于你说莫扎特到底为什么用这么强和那么弱来对比,他到底想表达什么?你可以去猜莫扎特怎么想,你也可以去感觉自己是怎么想的。另外呼应我前面说过的那个话,我觉得《走出非洲》电影里的男主人公,他能够这么喜爱莫扎特,他不是个搞音乐的人,那是个硬汉,他是一个打猎的人,但是他能够这么喜欢莫扎特的音乐,被莫扎特所感动,我真的觉得他的音乐鉴赏力、音乐感受力还是相当高的。他就是一个有音乐鉴赏力的人,甚至他的鉴赏力,我认为就高于那些只有知识而没有感悟力的人。

接下来刚才我说了,就是第一主题再次的出现,我说每次它都会有一点点变化,所以我在这儿把它两次后面出现的变化给大家展示一下。第一次旋律是(弹奏),是这样的。第二次我们听一下是这样(弹奏),大家能不能听出变化?它这儿(弹奏)加了一个小花,然后后面它变成这样了(弹奏),而前面那一次是(弹奏)。当然如果你听第一遍就能听出来它这儿加了什么,这不可能的。说实话,尽管是搞音乐的人,他听第一次,也最多就能听出来它每次主题是有变化,但是怎么变的,不多听甚至于不看谱子,都做不到。所以大家只要感觉到它有变化就可以了,真的第一次就得听出来它怎么加的花,加了什么,这个就太强求了,也用不着。

但是我在这儿是提醒大家,可以关注一下它这个主题的变化,所以我们欣赏音乐特别要注意,就是说有一个音乐记忆的问题,就是你有时候是需要记住前面那个主题的,然后看它后面是怎么变化、怎么发展的。那么我们来看它最后一次第一主题出现的时候,它变成什么样。还是我们再听一次它第一次出现的时候(弹奏),第一次是这样的。然后最后一次它变成这样了(弹奏),大家能听出来,除了加花它还有节奏上的变化,它都变成了所谓后半拍(弹奏),它不在正拍上了。没关系,大家也不用去纠结到底是什么,我只是让大家知道它做出了变化。至于什么叫后半拍,我们平常打拍子,你拍下去的这一下就是正拍,然后抬起来就是后半拍,通常我们习惯都是在正拍上,在正拍上唱和弹,突然它正拍没声,然后到后半拍才有声,这就叫后半拍,大家也不用纠结,你多听就可以了。

在刚才我说了主题就是那些,然后它后来又经历了2-3次的变化,最后结尾。那么结束是这样的,我们来听一下它的结束,本来可以在最后一次主题出现完,它就结束了(弹奏)。本来这就可以结束了,但是莫扎特觉得情感还没有抒发完,所以他后面加了一点补充,比如他先这样来补充(弹奏),他是用更多的音来把前面的那一句给重复了一下(弹奏)。你说这就结束了吧,结果还没结束。莫扎特又补充了一句(弹奏),这才结束。

所以你会发现大天才他虽然不断地补充,但是不会让你觉得啰嗦,也不会让你觉得累赘,没有画蛇添足的感觉。反而你会觉得如果没有这些补充,好像结束得就有点儿太早。所以这就是莫扎特K.311的这一首慢板乐章,非常抒情、非常优美,也希望能够给大家过年的喜庆气氛当中增加一丝优美和情调。也希望大家能喜欢,如果你喜欢这个奏鸣曲,你也可以连着他的一三乐章一起来欣赏,都非常好听。

当然有兴趣你也可以再去看一下《走出非洲》这部电影,当然这个广告我们是免费的,没有收《走出非洲》的钱,大家可以去看一看,出现在电影当中是什么情节,是什么样的场景。其实我说了任何爱情故事都可以拿这个来配乐,都合适,所以你也可以把你生活中的一些回忆跟乐曲结合在一块儿来欣赏。

好的,今天我们就介绍到这儿,谢谢大家,我们下次再见。再次祝大家春节快乐!

◎本节所涉名词注解:

1. 慢板乐章(Adagios):是指以舒适、缓慢的速度来演奏的乐章。慢板相对广板来说速度要稍快一些,但却又比行板要略慢,因此在这种速度下演奏的音乐,就常带有一种舒缓,静谧与温馨的情感。。

2. 回旋:回旋曲,乐曲形式之一,特点是表现基本主题的旋律部分多次重复出现,其他几个次要部分插入其中,也就是插部。如主要部分为A,插部为B,C,D等,回旋曲的组成为ABACAD等。回旋曲具有活泼热烈的特性,适合表现欢乐的气氛,多用于做舞曲。也可以作为大型作品的其中一个乐章,一般协奏曲最末乐章多用回旋曲式。

转发下面的海报

召唤更多古典音乐爱好者

文章作者

段召旭

发表文章662篇 获得38个推荐 粉丝7737人

钢琴演奏家、北京师范大学艺术与传媒学院音乐系副教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里