02 如何通过“九州”和“禹域”了解古代中国的区域?

作者:韩昇

2020-01-22·阅读时长5分钟

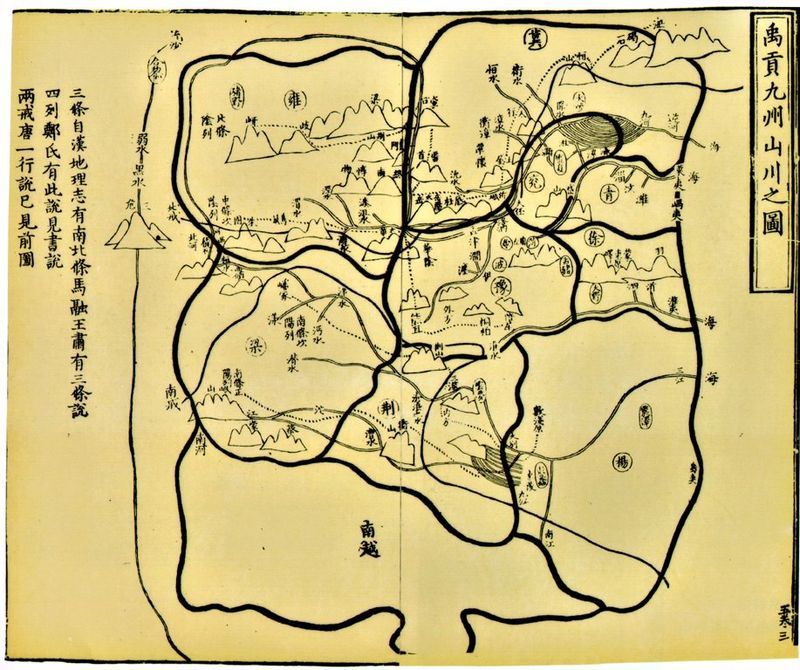

三联中读的朋友们,大家好。上一讲,我们介绍了禹是第一次对中国进行全域的调查,把中国分为九个州。根据禹的国情调查,这九个州的分布情况怎么样?

我们就根据前面介绍的用三条大江,以及太行山——隔断东西的山,把九州放进去,看看是呈现一个什么样的情况。

我们看到在北方,沿着黄河走,北方的区域即黄淮流域,有四个州。

第一个是冀州,它覆盖了河北平原、山西高原以及辽河平原,土地等级是第五等,赋税是第一等。

第二个是兖州,是在黄河和冀水之间,田地属于第六等,赋税属于第九等。

第三个是青州,在山东半岛,黄河以南,泰山以东,土地属于第三等,赋税属于第四等。

第四个是雍州,在甘肃、青海、宁夏、内蒙西北部地区,土地属于第一等,赋税是第六等。

在北方区域,我们看到了土地的肥沃程度总体是比较高的,像雍州是第一等,最低的兖州是第六等,在国家的税赋里面占了第一、第四、第六,都是比较重要的位置。

我们从黄河往南走,就进入到淮河流域,这个属于中部。中部有两个州:第一个是徐州,在黄淮平原,在泰山以南、淮河以北,田地是第二等,赋税是第五等;第二个是豫州,在金山以北、黄河以南的中原地区,田地属于第四等,赋税属于第二等。我们看到中部地区土地肥沃,而且赋税的贡献度很高,是一个很重要的区域。

看到黄河、淮河流域以后,再往南就到了南方,属于长江流域。长江流域分布在三个州:扬州,在淮河以南、长江下游一直覆盖到岭南地区,田地是第九等,赋税是第七等;荆州,在湖北以及长江的中游,田地是第八等,赋税是第三等;梁州,在陕西、秦岭以南和四川盆地,田地是第七等,赋税是第八等。

我们可以很清楚地看到,南方土地贫瘠,在国家税赋的贡献度上也很低,甚至可以说南方在当时的中国并没有太重要的地位,北方对南方具有压倒性的优势。

而南方土地的等级低,是不是因为南方的土壤条件、地理环境不好?从当时的情况来看,实际的问题是南方的人口很少,人太少了,甚至有一个县的范围,也就只有几千人,所以大量的土地没办法开发出来。

后面我们还会讲到,南方土地的开发很不容易,它是一个特殊的地理形态:丘陵,茂密的树林,众多的河水构成了水网地区。北方对南方的压倒性优势可以看得很清楚。

从对九州土地赋税的评估,我们还能看到夏和商这两个朝代,主要活动的地区在冀州、豫州和徐州。如果再加上周代,主要活动在雍州。这四个区域就构成了上古中国的中心区域。

▲禹贡九州山川之图,出自南宋唐仲友《帝王经世图谱》

▲禹贡九州山川之图,出自南宋唐仲友《帝王经世图谱》

这个中心区是很重要的,每一个王朝都需要有一个能够支撑起王朝的、具有优势的区域,必须在经济整个产量、地域的范围、开发的成熟度以及这个地区的人口、人口受教育的程度这几个方面,相对其他区域有比较大的优势,这样王朝才会把它的中心、都城放在这里,靠着这个区域,支撑起一个王朝,借着这个区域的优势,它才能够有效地去控制其他区域。

这就是在中国,整个中国古代,我们看到每一个王朝的都城、活动范围的变迁,都和中心区域的变化是紧密相关的。到周为止,最主要的中国的中心区就是在冀州、豫州、徐州和雍州。从九州的介绍来看,这四个州的土地是最肥沃的。因为它是王畿(古指王城周围千里的地域,或泛指帝京)所在,因此它的治理也是最好的。

大禹治水就是从治理龙门开始,这正好介于什么区域?关中和河东,就是今天的陕西省和山西省这两者之间。这两个地方恰好又是我们中国历史最悠久、开发最成熟的地方,而大禹的治水也从这里开始,和整个中国的发展的情况是完全吻合的。

所以这些区域的河流、田地的整治最好,而且承担了最主要的税赋。这几个州都在北方,都不在南方。所以北方的优势就看得很明显。

有了这么一个扎扎实实的国情调查,治水的重点区域要放在哪里,以及各地怎么去治理,问题在哪里,怎么去提高的空间等等,这些治理的对策就容易制定出来。

禹是把各个州的江河导入到黄河、淮河和长江,先把小河水导到大河,再疏通这三条大河,进入到大海。根据地理的形式,该筑坝的筑坝,该治湖的治湖,蓄水灌溉,发展生产。

这个治水的浩大工程就必须首先要开通道路,没有道路,这个工程是无法进行的。所以大禹治水同时带来一个很大的变化,就通过治水——中国水的由西向东流,也就使得道路的修建南北贯通,各个区域之间小河流的相互打通,就形成了南北的交界。历史上说,大禹在九条山脉开辟的道路,九条大河疏通的水流,九个大湖筑起了堤坝,治水和修路连在一起,就把以前不适合居住的地方都开辟了出来。

道九川:弱水至于合黎,余波入于流沙。道黑水,至于三危,入于南海。道河积石,至于龙门,南至华阴,东至砥柱,又东至于盟津,东过雒汭,至于大邳,北过降水,至于大陆,北播为九河,同为逆河,入于海……于是九州攸同,四奥既居,九山刊旅,九川涤原,九泽既陂,四海会同。

——《史记·夏本纪》

所以有很多后进地区纷纷开辟出来,整个疆域的扩大不只是一个抽象意义上控制范围多大,而是开发的面积、区域大大增加了。交通的发达又促进了各地的开发,让九州能够连通起来,各地纳贡,四海来会。

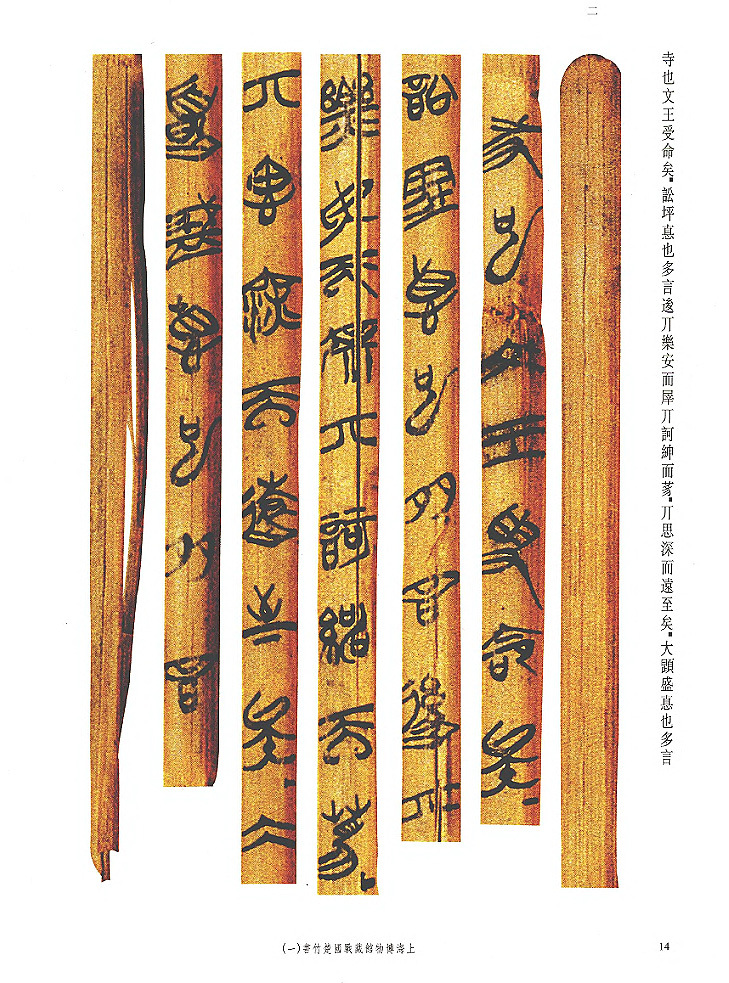

这么盛大的情况,不但出现于《史记》的记载,我们现在新发现的青铜器的铭文,近几十年出土的战国竹简,这些新出现的新出土史料上都看到了相应的记载,像豳公盨的铭文,里面就讲到上天命令禹来整治土地,削平三港,疏浚河流,对它们进行区划和分类,设五行的官来管理。

▲豳公盨,西周青铜器,约2900年前铸造,其铭文记载了大禹治水的事迹,是目前所知年代最早也最为详实的关于大禹的可靠文字记录。

天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征……

——盨公须铭文节选

在楚简里面我们也看到这个相近的记载,像楚简有一个叫《容成氏》(《上博馆藏战国楚竹书(二)》中的《容成氏》篇),里面就讲到禹的治水成就,不仅在疏通河流。这里有两个概念,一个是治水,一个是敷土。敷土就是说把土壤开出来。所以治水带来的后果是大量的土地被开辟出来。为什么?因为他它让九州的水患减少了,没有水灾,这些土地就可以利用。这个土地开发出来,就变成可以居住和生产的地方,人口就移进去了。人口促进了经济发展,一个新的区域行政的区划就跟进了。总体开发的结果——“治水”和“敷土”的结果,就让华夏的疆域得到了很大的拓展。

▲上博馆藏战国楚竹书

出自《上海博物馆藏战国楚竹书》

上海古籍出版社

拓展不只是一个抽象的意思,说国家的势力范围向前推展多少,而是它是很具有内涵的,就是说国家内部的国土的开发,以及城开发的成熟度的提高,有了很大的拓展。

而且因为交通的紧密,就让各个地区能够联系在一起,促进了各地人口的交流,也就促成了大规模的民族融合,就形成了一个更广大意义上面的中国。中国在古代也被称为“禹域”,即大禹的区域。

现在问题就来了,这么大的区域,它实在是太大,在古代那种生产力水平,要去管理这样的区域,你要用一个模式,用一个州作为标准去管理,就肯定是失败的。因为各地的差距太大,就不能采用某一种标准来管理,那就必须对这些区域进行更加细分,把各个区域特点、发展程度进行更加准确的评估,才能对它进行更好的管理。

我们到这里就对九州的土地的情况以及它的归类做一个介绍。接下来,我们将从中国的山川地理的形式来认识中国,有哪几个重要的版块,以及每一个版块在历史上起什么重要的作用。

转发与分享下方海报

在历史与地理的十字路口

听懂司马迁笔下的中国山河

文章作者

韩昇

发表文章201篇 获得23个推荐 粉丝5181人

著名历史学者,百家讲坛主讲人,复旦大学历史系教授,博士研究生导师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里