01 从“九州”开始认识中国的历史地理

作者:韩昇

2020-01-22·阅读时长7分钟

三联中读的朋友们,大家好,我是复旦大学历史系教授韩昇。

三联中读的朋友们,大家好,我是复旦大学历史系教授韩昇。

从这一讲开始,我们将进入一个新的专题,从空间的角度来认识中国。

“术”与“道”

我们谈中国,如果是笼统地谈中国,并没有太大的意义,因为对中国需要从很多角度进行更加细分的认识。上一讲(此处指“韩昇·《史记》百讲”第12节)我们讲到禹为中国建立的政治文化的传统,司马迁认为禹最主要的贡献在于让九州融为一体,光大了尧舜的事业,他的仁德汇集了各族。可是我们看到,在民间,大家说起禹一定是“大禹治水”,把治水放在第一位,由此可见民间的认识和历史学家的看法有很大的落差。

▲尧帝事迹

明代仇英《帝王道统万年图册》

在有见地的历史学家看来,治水的成就再大,也只是技术性、功利性的,这种功利性是属于“术”这个层面的功绩。

前面我们说过,禹的父亲的鲧治水为什么失败呢?是因为他采取了堵的办法,结果堤坝崩溃了,水患成灾,祸害巨大。禹的成功就在于他是通过疏导的方法,顺势利导,把河水引到海里,因此就要疏导江河。这就必须从整体上进行规划,要突破以前小部落、小区域限制,把各个部族都打通了,联合起来,要彻底地掌握山川地理的形势,要控制从江河源头到出海口的广大区域,这样才能够有效地进行治理。

而且只要把水治好了,变害为利,就能促成各地的交通、商贸、农耕、畜牧业等各行各业的发展,互通有无,这就出现了“九州攸同”这样的盛大局面。治水是在谋划全局的大格局下进行的,我们如果看透了治水背后的根本性原理,那就属于“道”的层面。

九州攸同,四隩既宅,九山刊旅,九川涤源, 九泽既陂,四海会同。

——《尚书·禹贡》

一般的人看重“术”的层面是在看热闹,高人看重的是门道。他看的是什么呢?“道”这个层面。一个人关注什么,津津乐道什么,就知道他的领悟力、他的境界和他所处的层级。很显然,大禹最大的功绩在于他进行了历史上第一次大规划、大勘查、大治理,使得“九州攸同”。而治水只是把这一切连起来的缘起的一个纽带。

从中国的历史地理认识中国

治水为什么会促成这么重要的结果?这就需要从中国的历史地理的角度来认识中国。

在上古时代,中国发展主要是沿着三条大河展开的:最北面是黄河,中部是淮河,南面是长江。

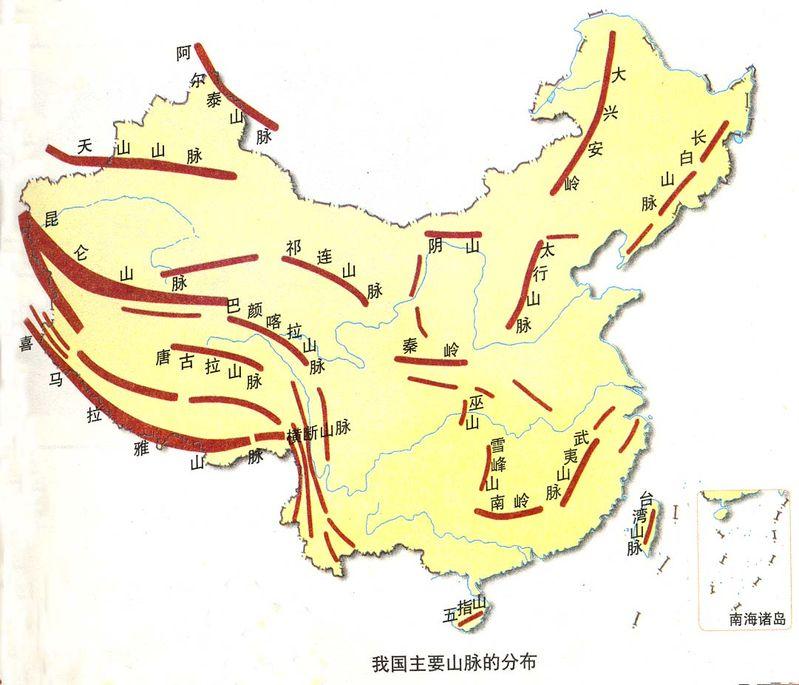

水的流向由地势决定,那就要讲到山。古代的人主要的活动区域,大致上北面是从燕山山脉到阴山山脉南面,南面是从武夷山脉到南岭的北面,在这个范围内活动。在中部,我们看到有一条南北向的太行山脉,把中国分割为东西两边,东面是绿油油的华北大平原,西面是黄土高原,而黄土高原一直延伸到中亚,由秦岭和淮河来分割中国的南北。长江以南是丘陵水网地带。

山是决定水的走向,水把各个片区联系在一起。而且季风带来的水分就决定了每年的降雨量,也就决定了是农耕区域还是畜牧的区域。比如说中国的主要区域年降水量在400毫米,这就适合农耕。而低于降水量的地方就成了畜牧区。

古人讲究风水,风水的道理就源自山川风雨所决定的自然环境以及自然的规则。上面讲的就是中国风水的基本格局。要认识中国,如果不懂得山川风水的地理形态,就属于空谈类。

▲中国山脉分布图

▲中国山脉分布图

何为“九州”?

禹就是根据自然风水来把握中国的。我们先沿着他治水的足迹,把中国完整地走一遍。

《史记》的《夏本纪》记载,大禹的治水是从冀州起步,开始他最宏伟的事业。我们看看当时划分中国分为九个州。是哪九个州呢?

第一个是冀州,它的名字是来自于古冀国,也就相当现在的山西的河津县冀亭。它的地域范围相当于今天的山西省全省、河北省的西部北部、河南省北部、辽宁省西部,这是它涵盖的范围,是非常大的一个州。冀州的土壤状况是偏白色,土地肥沃的程度属于第五等,赋税是属于第一等,有一部分地区的赋税属于第二档。这是冀州的基本的情况。

再往东走,第二个州是兖州,地域范围相当于今天的山东省西部、河北省东南部、河南省东北一隅,它的土地属于黑土地,土地肥沃度属于第六等,赋税属于第九等。

再往东是青州,地域范围相当于今天的山东省中部、东部,土壤是灰白色,土地肥沃程度属于第三等,赋税属于第四等。

由此往南,接下来就是第四个州——徐州,地域范围相当于今天山东省南部、江苏省北部、安徽省北部,由一种棕色的粘土构成,土地肥沃程度属于第二等, 赋税属于第五等。

再往南是扬州,地域范围相当于今天的浙江省、江西省福建省,以及江苏、安徽、河南省南部、湖北省东部、广东省北部,属于潮湿的泥地,土地肥沃程度属于第九等,赋税属于第七等。

从扬州往西,是荆州,地域范围相当于今天的湖北省中南部、湖南省中北部、四川和贵州的一部分,是潮湿的泥土,土地肥沃度属于第八等,赋税属于第三等。

从荆州进入中原就是有名的豫州,地域范围相当于今天河南省黄河以南、湖北省北部、山东省西南与以及安徽省西北部,表层是黄土,下层是黑色的硬土,土地的肥沃度属于第四等,赋税属于第二等。

再往上走,第八个州是梁州。梁州相当于今天的四川省东部、陕西、甘肃省南部,青黑色的肥沃土壤,土地肥沃度属于第七等,赋税属于第八等。

在继续往东北方向走就是雍州,这是第九个州,地域范围相当于今天陕西省中部北部和甘肃省的大部分区域,是黄色的泥土,土地的肥沃度属于第一等,赋税属于第六等。

黑水西河惟雍州:弱水既西,泾属渭汭。漆、沮既从,沣水所同。荆、岐已旅,终南、敦物至于鸟鼠。原隰厎绩,至于都野。三危既度,三苗大序。其土黄壤。田上上,赋中下。贡璆、琳、琅玕。浮于积石,至于龙门西河,会于渭汭。织皮昆仑、析支、渠搜,西戎即序。

——《史记·夏本纪》

这是按照一个顺时针的方向把中国整整走了一圈,划分出九州。这个划分使得中国古代就称作“九州”,它的根据就在这里。这个地域范围非常广大,在大禹之前似乎没有这么大的国土面积。

禹通过治水的活动,大大地拓展了中国的疆域,形成了史书上号称“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海”(出自于《尚书·禹贡》。有一个相关的成语就是“东渐西被”, 意思是向东浸渍,向西覆盖,指范围逐渐扩大)的泱泱大国,构成了中国的基本区域。

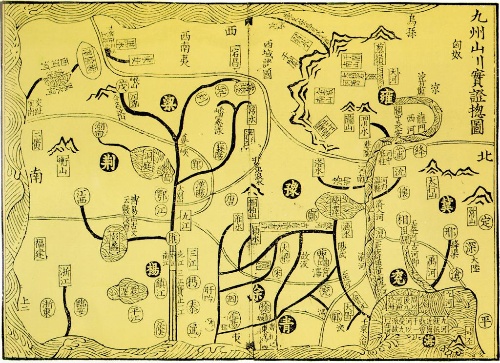

▲禹贡九州图

描绘大禹治水成功后分天下为九州

宋朝《禹贡山川地理图》(1177年)

《史记》为何会采用《尚书》的内容?

禹距离今天已经四千多年了,在那个时代建立起如此辽阔的国家,在整个世界史上是绝无仅有的。

司马迁这些记载的根据在哪里?《史记》中的《夏本纪》的内容是采用了《尚书·禹贡》的文字,只是稍稍加了一些修改而已。《夏本纪》里很可能还有他亲身旅行和调查的见闻,因此他是认同《尚书·禹贡》的记载。

关于《尚书》记载的时代,甚至《尚书》这个书的真伪,自汉代以来就争论不休了。

现代的学者疑古派的顾颉刚先生(1893年5月8日—1980年12月25日,名诵坤,字铭坚,号颉刚,江苏苏州人。中国现代著名历史学家、民俗学家,古史辨学派创始人,现代历史地理学和民俗学的开拓者、奠基人),他从文献考订到历史传说的形成过程,进行了综合的研究。他一篇一篇地去辨析《尚书》,把它进行分组归类,推测每一篇成文的年代。根据他的研究,《禹贡》形成于战国到秦汉时代。(可参见顾颉刚《论〈今文尚书〉著作时代书》)

▲顾颉刚肖像

1954年摄于上海

拍摄者未知

根据这个研究推论的年代,也许是太晚了。为什么呢?因为新出现了西周中期的燹公盨(又名豳公盨、遂公盨,是2002年北京保利公司从境外购回的一件青铜器,上面有一段九十八字的铭文,内容涉及大禹治水,因此受到研究者的高度重视。现已入藏北京保利艺术博物馆),和《禹贡》的文辞非常接近。九州所反映的就应该是周朝以来的疆域。

▲燹公盨。高11.8厘米,口径24.8厘米,重2.5千克,椭方形,直口,圈足,腹微鼓,兽首双耳,耳圈内似原衔有圆环,今已失,圈足正中有尖扩弧形缺,盨盖缺失。内底铭文10行98字。器口沿饰分尾鸟纹,器腹饰瓦沟纹。现藏北京保利艺术博物馆。

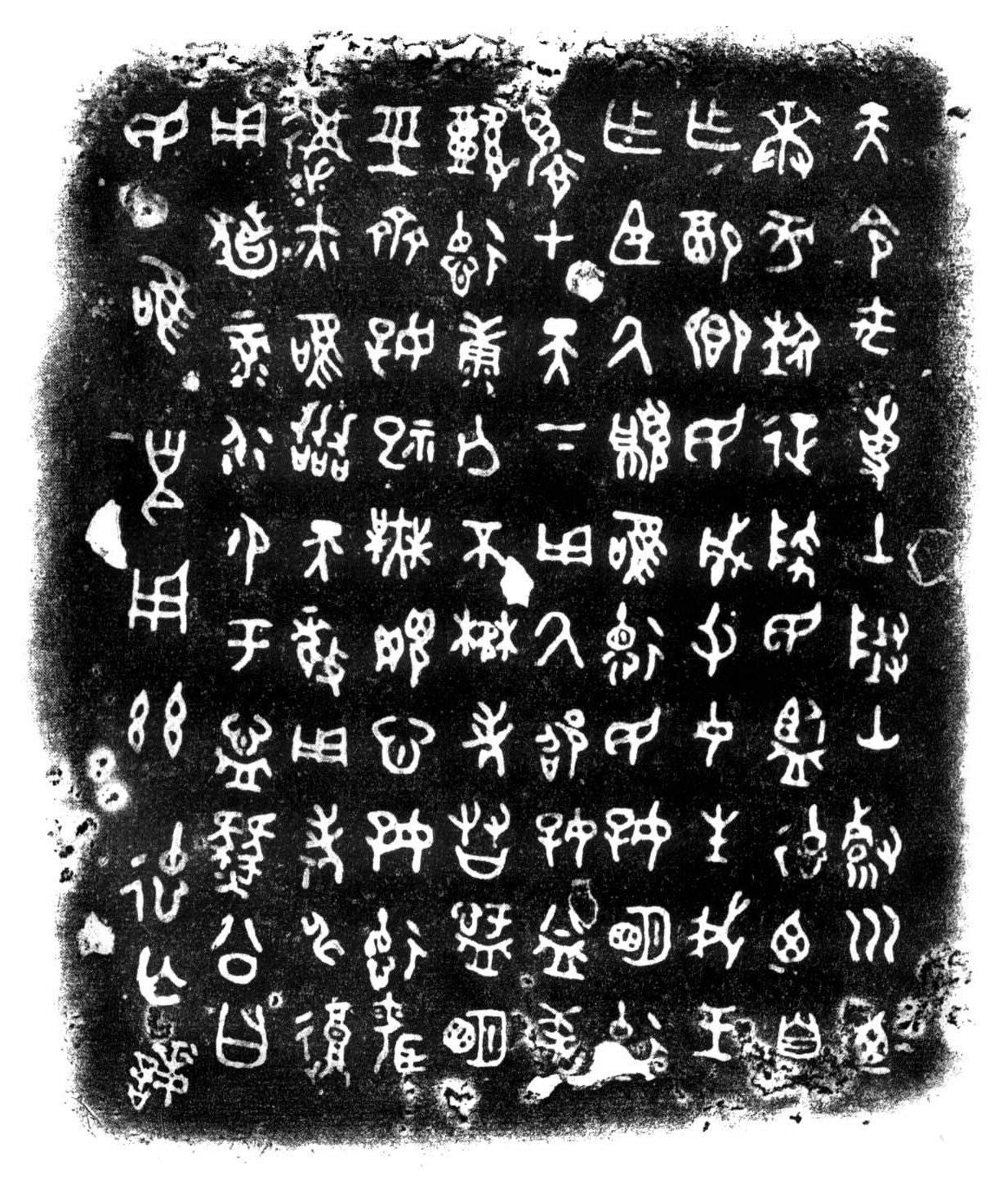

▲豳公盨内底铭文

▲豳公盨内底铭文

那么就根据燹公盨的铭文,我们进行重新研究和考证,九州所反映的应该是周朝以来的疆域,难以断定大禹的时代是否已经有了九州的划分。不过,西周的疆域也不是突然有的,应该是禹治水以来逐步开发成熟,所以可以理解为禹开启了“源头”。

《史记》从尧到周的记载,有不少采用《尚书》。司马迁对《尚书》的真伪和它叙述的年代一定有他的判断。夏人活动的范围是比较广的,曾经建立的八个都邑。这八个都城分别在现在的陕西、山西、河北、河南、山东地区。所以采用九州这个说法有一定的合理性。

这一节里,我们跟随着禹的足迹把中国的九州走了一遍,可以了解这九州的区域的范围和土地肥沃的等级、在国家税赋中起的作用,从这里我们才能够进一步地深入认识中国的国情。关于中国的国情,我们下一讲接着介绍。

转发与分享下方海报

在历史与地理的十字路口

听懂司马迁笔下的中国山河

文章作者

韩昇

发表文章201篇 获得45个推荐 粉丝5139人

著名历史学者,百家讲坛主讲人,复旦大学历史系教授,博士研究生导师

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里