1.4 莫扎特 | 《阿利路亚》 选自《万众欢腾》

作者:段召旭

2020-01-18·阅读时长12分钟

曲目信息

曲目

《阿利路亚》 选自《万众欢腾》

(1. Alleluja - Mozart)

作曲家

莫扎特

(Wolfgang Amadeus Mozart)

各位中读《古典音乐说明书》的朋友大家好,我是段召旭,这里是有温度、不高冷的古典音乐。

今天我们继续水瓶座音乐之旅,当然还是我们水瓶座最优秀的大天才莫扎特的作品。在介绍今天的作品之前,我还想跟大家聊一个话题,也是我在中读《古典音乐说明书》栏目当中,经常有听众向我提问的一个话题,线下活动的时候也经常有朋友问我:很多家长想知道给自己的孩子应该选择怎样的音乐来作为启蒙教材,来让他欣赏,当然也包括一些自称为小白的听众,就是说零基础的听众,总觉得不知道应该从什么曲目来入门和入手。那么这里面有一些误区,我想在这儿跟大家聊一聊。

首先第一个误区就是:很多人以为音乐欣赏也要以简单为标准来入门,也就是说我们应该从简单的作品入手。其实真的不一定,我觉得选入门曲目的标准不应该是简单,而应该是它是否有艺术的含量、是否具备让我们欣赏,甚至于记忆和积累的价值。我们要在孩子和古典音乐小白感受力、记忆力最好的时候,给他最有价值的经典音乐。孩子不用说,小时候各方面的感受力、记忆力、心智都是最打开的。为什么“小白”也这样呢?因为其实当你刚进入一个领域的时候,你的感受力、敏锐程度比经过了一段时间之后也许更为敏感,因为你刚来到这个领域,所以这个时候其实也是有很强的感受力的,这个时候都应该去欣赏最有价值的经典音乐。

为什么有很多人认为入门就应该欣赏所谓的简单作品?我觉得是受到了一种起点思维的影响。就是认为我们在起点的时候,刚开始起步的时候,感受和心智认知能力都为0,认为小孩在音乐方面的感受和认知是0,其实并不是这样。我之前已经说过了,音乐感受力和音乐知识是两回事儿。如果我们是学音乐技术或者音乐知识,当然要从易到难,比如学弹钢琴,我们就要开始从中央C、从一个音开始,不可能上来就弹贝多芬《“热情”奏鸣曲》或者李斯特《匈牙利狂想曲第二首》,这是不可能的。但是音乐欣赏完全不一样,因为它是感受,不是知识和技能。小孩或者古典音乐小白在音乐知识方面也许基础几乎为0,但是感受能力绝对不是0,而且还有可能其实具有很高的起点,所以在难度方面我觉得不用担心。

另外如果从建筑原理来说,越是基础就越要质量,就越要接触高品质的音乐作品,接触最伟大的作曲家,而不是接触一些从歌词到旋律都非常低幼的音乐作品,或者是那种大街小巷以及电视里遍布的口水歌和广场舞音乐。所谓儿童就要欣赏儿童音乐的理解是非常错误的,其实儿童远比你想象的有感悟力和聪明。当你用蹲下来的这种姿态,用一些你以为适合儿童的简单音乐来哄小孩的时候,孩子内心可能其实是鄙视你和这些音乐的。咱们每个人可能都有体会,在小孩的阶段,内心其实是喜欢仰视和崇拜比自己更强大的人,因此,当发现自己能够欣赏所谓复杂的音乐,其实孩子们会有很强的成就感。

还有一个误区就是,认为给小孩的音乐应该是让他们感兴趣的。那么我试问,什么时候我们的教育是完全按照兴趣来进行课程设置的呢?如果完全按兴趣设置课程,学校就可以直接改成网吧和游戏机房,每天上课就看《海绵宝宝》或者打《王者荣耀》,这就是完全按照兴趣来设置的课程,这听起来就是很荒诞的。所以说任何教育都绝不可能是完全按照学生的兴趣来设置的。那有人就问了,我们孩子没有兴趣听怎么办呢?大家不要忘了,作为家长和老师有一个特别重要的使命,就是要培养孩子正当的兴趣,正当兴趣即对他的未来发展和人格塑造有利的兴趣。

因此我可以说,兴趣其实是培养的,而不是按照本性来的。我想如果没有我小时候父母对我的培养,我真的不知道今天古典音乐会不会成为我这么热爱的东西,甚至于我经常说的“音乐即信仰”,我真的不知道。因此,我的建议就是为我们的小朋友或者是古典音乐小白,选择欣赏音乐的作品甚至教材的时候,一是不存在很多人所误解的难度;第二,要对所谓的兴趣有正确的认识和理解。

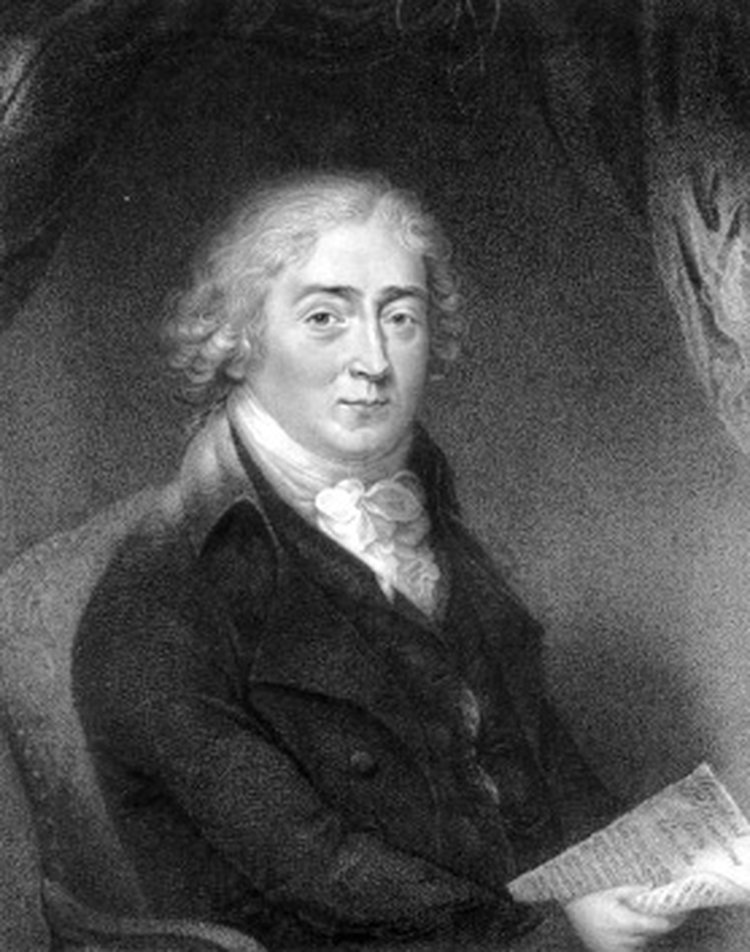

好的,我们现在言归正传,今天要给大家介绍的是莫扎特一部特别著名的宗教题材的歌曲。我们之前介绍的《唐·璜》等等都可以说是他比较世俗的音乐。那这部宗教作品叫做《你们欢呼雀跃吧》,还有人翻译成《万众欢腾》,都可以。他的作品号是K.165,大家搜索的时候可以输入这个作品号,我提作品号,为的是方便大家去搜索。这个可以说是莫扎特宗教题材声乐作品里最有名的作品之一,而且莫扎特写出这部作品时仅仅十七岁,当时是在意大利写的。我们知道莫扎特是奥地利人,他的家乡是萨尔茨堡,那么他后来追求个人的独立就离开了萨尔茨堡,跟萨尔茨堡大主教决裂,去维也纳追求个人的生活。所以这也是我在上一讲提到过的,莫扎特一直都是追求独立自由的。

▲莫扎特肖像画

藏于德国柏林国家绘画博物馆

这部曲子为什么写在意大利?其实古典主义时期的那些作曲家,都把意大利看成是音乐的最高殿堂。我们知道其实现在古典音乐中运用的音乐术语大部分都是意大利语,也就是说意大利就是音乐的一个圣地。这里面当然也包括莫扎特,所以他同样希望能够得到意大利的承认,所以少年莫扎特很早就在他父亲的带领下到意大利为贵族表演。因此当写《万众欢腾》或者叫《你们欢呼雀跃吧》,写这个作品的时候他已经是第三次去意大利了,他十六岁时第三次去意大利,而且认识了一个在意大利特别有名望的阉人歌手,叫费南奇欧·拉兹尼(Venanzio Rauzzini,意大利著名歌手)。当然有各种不同翻译,反正就是这样一个阉人歌手,阉人歌手就是动了手术以后的歌手,那个时代才有的。

▲费南奇欧·拉兹尼

当时年仅十六七岁,莫扎特都已经有歌剧作品了。拉兹尼就在他的歌剧里演了一个主角,然后莫扎特的爸爸就说,这人唱的太棒了,他真的唱出了特别激动人心的东西,所以莫扎特跟他就结下了很深的友谊。所以莫扎特在一年以后就给拉兹尼写了《你们欢呼雀跃吧》,他是为拉兹尼写的,所以这些唱段都是想让他唱的。而且当时创作只用了三个礼拜,采用了经文歌的题材,用的是拉丁文的歌词,因为这个是宗教作品,当然就是赞美耶稣诞生,用的是小型乐队和声乐。

但是大家注意,实际上它虽然是个宗教作品,但是莫扎特在这里有很多的创新。首先一个创新就是形式上的创新,以往的宗教音乐,它的形式都是有固定格式的,比如从开头有各种各样的经,有《信经》、《羔羊经》等等,它是这么一个格式。但是莫扎特这一套宗教作品完全没有按照这个格式来写,而是用歌剧咏叹调和宣叙调来写的,好像是一个宣叙调三个咏叹调,如果我没记错的话。因此他等于是用了世俗音乐的写法来写宗教音乐,实现了世俗音乐和宗教音乐的一个完美结合。所以说莫扎特在十六七岁的时候就已经有了这样的创作天才,这可能也是水瓶座智商高的表现,而且是敢于创新的一种表现。

莫扎特写宗教音乐当然也并非偶然,其实他的家庭也是有着浓厚的宗教色彩的。莫扎特的名字全称我们知道,他叫沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)。其中阿玛多伊斯在拉丁文的意思就是耶和华的爱,大家知道耶和华是什么人,“Amadeus”就是耶和华的爱。所以实际莫扎特心里其实一直秉承的是上帝第一、父亲第二,是这么一个信念。真正这个作品演出的时候,它的乐队配置是两个小提琴、一个中提琴,还有一个大提琴和一个低音提琴以及两个双簧管和两个圆号,就这么简单的一个小乐队,然后前面是女高音演唱。

当然今天我要给大家介绍的是这个作品当中最著名的,就是最后一段,叫《阿利路亚》(Halleluia)。因为整个四个乐章如果都唱下来是17分钟大概,所以我今天主要给大家介绍最后这个乐章,而且最后这个乐章也是我们平常听到最多的,也是音乐会上最热门的曲目。什么叫“阿利路亚”呢?“阿利路亚”的意思就是赞美神,“阿利路”就是赞美,“亚”就是我们前面说过的耶和华的名字。但是因为外国人也跟咱们一样有名讳,赞美耶和华不礼貌,所以叫赞美神或者赞美主都可以。

下面我们看看这一首著名的《阿利路亚》到底是什么样子。因为今天又是一个声乐作品,而且是女高音的声乐作品,而且是很难唱的女高音的声乐作品,所以我就唱不了了。因此我特意请中央音乐学院声歌系的硕士任剑飞来为我们录制这个课程,一会儿大家将会欣赏任剑飞的歌声。一会儿前奏就是唱起来的第一句,而且要跟大家特别说明的一点就是,这首歌你如果演出的话,基本上是不用担心忘词的。因为它从头到尾就阿利路亚这一句,所以这是一首不用担心忘词的歌,如果你记歌词记得不好老忘词,就学这首歌吧。

▲特邀嘉宾:任剑飞

开始前奏我们听一下(弹奏),这个就是前奏,一会儿歌声进入就是这样的,这是它的第一句。首先我们来听一听它的第一段,第一段是由这么几句构成的(弹奏),下一句还是开始一样的句子(弹奏),然后有变化了(弹奏),这是它第一句的旋律。我们来听一听加上唱歌和伴奏之后是什么样的效果(弹奏)(歌唱)。接下来就好像是伴奏和人声的一个对话,这也是莫扎特这种机智幽默的音乐性格的一个特别清楚的展现,伴奏具是很强的力度的,但是它不是那种壮烈的强,而是一种非常机智的强,是这样的(弹奏)。然后人声进来,伴奏就轻下去了,人声是(弹奏),所以大家会听到伴奏那边好像是比较短的断的,然后人生是比较长的连的。然后伴奏再次闯入(弹奏),然后人声又是(弹奏),这么两句问答式的感觉,非常有意思。好的,我们来欣赏一下加入人声的效果(弹奏)(歌唱)。

然后又是伴奏把它接过来了,所以大家可以听得出来,莫扎特这个作品它的伴奏跟人声的结合,伴奏绝不仅仅是一个从属,而是非常有主角意识,在那儿和人声进行互动和问答。所以接下来又是伴奏进来了,既是间奏,同时也是一段很美妙的旋律,我们听一听(弹奏)。而且也是莫扎特很机智的一强一弱的特点,这在莫扎特很多作品以及他在古典时期的各种作品当中,我们都能听到这种风格,就是强弱的突然的对比,我们再听一次(弹奏)。然后接下来人声再次进入(弹奏),大家有没有觉得仿佛人声跟伴奏其实是一个整体的,中间就是互相的一个结合,你单独抽出哪一部分都是不完整的。然后接着来,伴奏再次重复刚才这个间奏(弹奏),人声(弹奏)。好,我们来听一下这一句完整的是什么样子的(弹奏)(歌唱)。

接下来就是对女高音非常有考验的一段花腔,我们知道这首曲子本来是给阉人歌手写的,花腔技术是当时阉人歌手必备的,而且他们都唱得非常的棒。什么叫花腔?就是在声腔上加花,很快速的一些音。比如一会儿我们将听到的花腔是这样的(弹奏),听着就“耳花缭乱”,那么用人声唱出来就更加不一样,而且也更难,比用钢琴弹还要难。所以我们从前面一句接过来,大家欣赏一下这句花腔,而且这个花腔之后第一段就结束了,它的第一大段结束了。好,我们从前面开始大家欣赏一下(弹奏)(歌唱)。

在激动人心的花腔之后,这也可以看成是《阿利路亚》的第一个小高潮。之后我们会听到又出现了主题,但是这次就跟第一句略有变化,开始是这样(弹奏),然后这一次变成了(弹奏),而且后面人声加入开始唱后半句(弹奏)。我说过这首曲子里面人声和器乐是完美结合的,有时候就像是补到里面去一样。然后接着这句它又重复了一遍(弹奏),这里还是器乐的,然后人声加入(弹奏),接着就是一段花腔(弹奏)。大家可以听到第二句的时候,莫扎特给从花腔扩展出来了一个长的乐句,才结束了这个段落。而且在人声结束之后,伴奏部分并没有跟着一起结束,而是接着往下扩展,就好像情绪还没有终止,直到乐队部分停止,这一部分才算告一段落。所以我们欣赏一下莫扎特这种人声和伴奏完美结合的,互相铺垫、互相烘托的这种高明的手法(弹奏)(歌唱)。

这可以说是它的第二次高潮,比第一次更加激动人心,在这之后,当然我们的音乐要起起伏伏,迎来了一个相对安静一点的乐句。在这个乐句里伴奏成为了陪衬,主要是人声,唱的是这样的一个旋律(弹奏)。接下来人声会在这个(弹奏),把它再模仿得高一点,再来一遍,就又是那种排比句的感觉(弹奏)。而且这次的伴奏再对它进行模仿是直接叠入的,就是它这个音(弹奏),刚唱的这个音(弹奏),伴奏已经在模仿。就不像刚才第一句是唱完然后伴奏,唱完伴奏,不再这样了,而是加快了速度、加紧了步伐,表现出来莫扎特这种创作手法就是推进了音乐的行进。

而且声乐就没有停下来了,在这个(弹奏)同时声乐继续往下唱了,又是一小段花腔(弹奏),接着还有(弹奏),到这儿。所以大家有没有发现,这里面莫扎特经常是第一句好像不长,结果第二句在这基础上就扩展出了很长的一个乐句,他把第二句会扩得很长很大,然后结束这一段。那么下面来听一听这一段,就稍微安静下来一点的这一段(弹奏)(歌唱)。

然后主题再次出现,所以实际上《阿利路亚》写得是有点回旋性质的。回旋的意思就是说,有一个第一主题不断多次地重复,中间又插入新的主题,每次新主题之后,第一主题又出来了,这就叫回旋。接下来就是在中低音区又出现了第一主题,先是伴奏来第一主题(弹奏),然后又是在后半句加入人声(弹奏),然后伴奏高一个八度,再重复第一主题那一句(弹奏),这一句全是伴奏,但接下来就是很激烈的人声的加入了。而且伴奏的织体也开始在节奏上、在织体上开始密度变大。好,我们就欣赏最后一次主题,由伴奏来演奏之后,然后人声加入,直到最终推向作品的高潮(弹奏)(歌唱)。

这就是这首《阿利路亚》,最后我想说我个人的体会是,这首作品不论是表演还是聆听,我们都能体会到同时也需要体会到一种类似宗教般的热情。当然我这里说的宗教般的热情并不是狭义的,指的就是对于某种宗教的热情,而是一种对于人生的信仰,对自己人生的态度,是一种方向感极其明确、极其热切的坚持。而这种在古典音乐当中的情感,相较于流行音乐当中比较单一的人间之情、故土之情等情感类型,又加深了一个层次,它包含着我们对生命的一种思考。因此我始终觉得古典音乐焕发出来的热情也往往更具有生命力。这也就是我经常说的,在这些经久不息的伟大经典音乐中,我们能够听到、体会到更多维度和层面的人类情感。

好,今天为大家的分享就到这儿,希望大家都能够喜欢这首作品,我们下次再见,谢谢大家。

◎本节所涉名词注解:

1. 阉伶歌手:指嗓音洪亮清澈的男童,在进入青春期前通过残忍的阉割手术来改变他们发育后的声音。阉伶歌手最早出现在西方16世纪,当时由于女性无法参加唱诗班也不被允许登上舞台,梵蒂冈的西斯廷教堂首先引入了阉伶歌手。17、18世纪阉伶歌手的盛行,大大发展了各种歌唱技巧,因之在声乐史上被称为“美声歌唱的黄金时期”。历史最著名的阉人歌手有塞涅西诺、卡法雷利、法瑞内利。

2. 咏叹调(aria):即抒情调,是一种配有伴奏的一个声部或几个声部以优美的旋律表现出演唱者感情的独唱曲,可以是歌剧,轻歌剧,神剧、受难曲或清唱剧的一部分。“aria”的词义就是“曲调”,它是在十七世纪末,随着歌剧的迅速发展,人们不再满足于宣叙调的平淡,希望有更富于感情色彩的表现形式而产生的。

3. 宣叙调(Recitativo):宣叙调指的是歌剧、清唱剧、康塔塔等大型声乐体裁中类似朗诵的曲调,意大利语“Recitativo”语意即为“朗诵”。宣叙调的产生时代甚古,差不多是与歌剧同时发生的一种声乐上的形式。曲中依言语的自然和强弱,而行旋律化与节奏化。又称“朗诵调”,为歌剧或清唱剧中速度自由,伴随简单的朗诵或说话似的歌调。它原本是与咏叹调并用的一种乐曲。它常在咏叹调之前,具有"引子"的作用。

4. 花腔:指基本唱腔加花,成为一种特定的华彩腔调。花腔女高音,是抒情性女高音中最纤巧、最灵活的声部,能够在最宽广的音域(超过两个八度)中自如地表现华丽、妩媚的花腔声音特色。

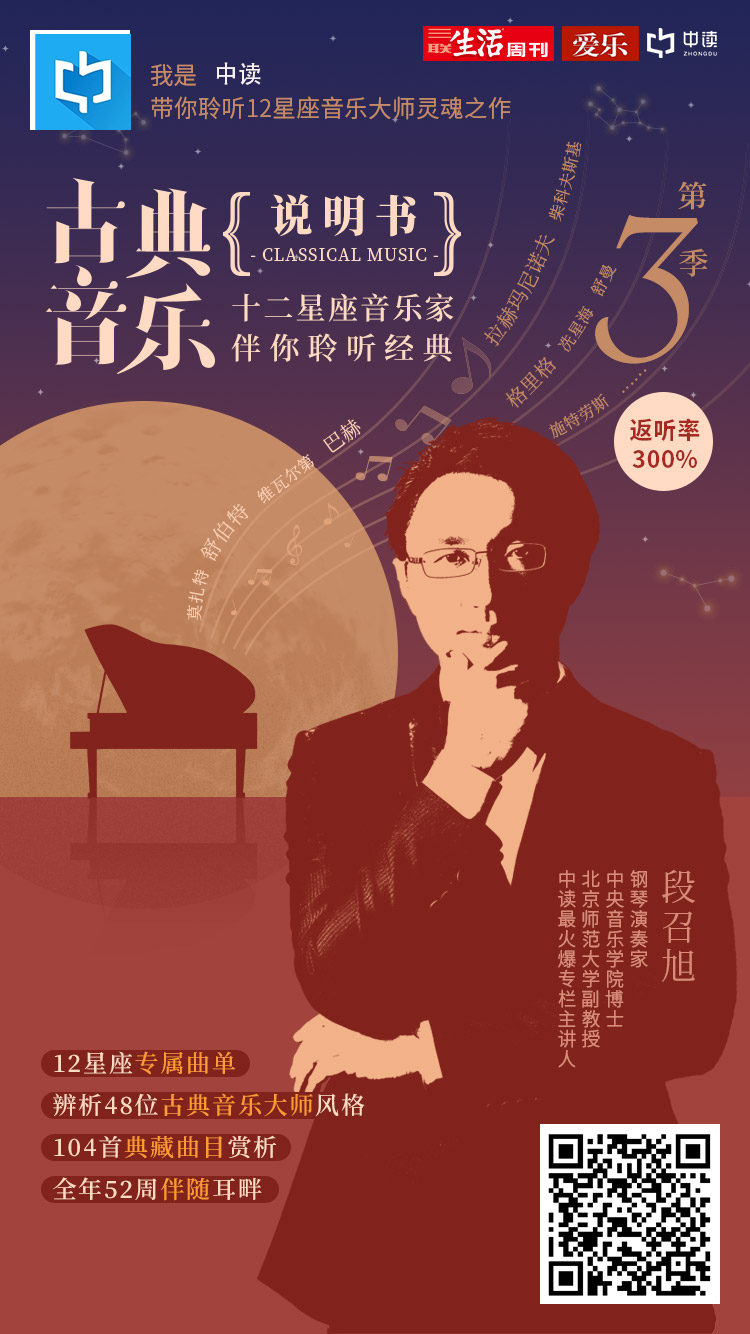

转发下面的海报

召唤更多古典音乐爱好者

文章作者

段召旭

发表文章662篇 获得16个推荐 粉丝7737人

钢琴演奏家、北京师范大学艺术与传媒学院音乐系副教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里