02 | 至拙胜至巧

作者:张宏杰

2019-12-20·阅读时长10分钟

每个人一生都会遇到几个关键的关口。能不能闯过这些关口,决定了你人生层次的不同。哪些关口呢?高考关、婚姻关、择业关、创业关等等等等。第一个关口通常都是高考关。能不能考上大学,考上一个什么样的大学,是这个社会对人进行的第一次筛选和淘汰。

那生活在古代的曾国藩也面临着这样的关口。我们今天叫高考关,他那个时候叫科举关;我们今天千军万马过独木桥,他那个年代能不能考中科举,人生也是完全不一样的。

但是曾国藩要过科举关有一个天然的弱项。什么弱项呢?智商问题。换句话说,脑袋不是很聪明。他考秀才,就是这个科举考试最低的这个等级,怎么也考不过去。

为什么呢?因为智商主要取决于遗传因素。曾国藩的爸爸,就是一个很笨的人。甚至可以说,是当地的一个笑话。

这个事,还要从头说起。

曾国藩家里有一本家谱。打开这本家谱,我们可以看到,从南宋末年,一直到曾国藩的爸爸这一代,五六百年,他们老曾家,你别说当官的了,就连一个秀才也没出过。一直是平头老百姓,面朝黄土背朝天,在土里刨食。

偏偏到了曾国藩的爷爷叫曾玉屏这一辈,不知道中了什么邪,发誓非要供孩子读书当官。

这个曾玉屏也是曾国藩老家荷叶塘一个有点传奇色彩的人物。他本是个普通农民,年轻时也没读过书,游手好闲,不务正业,买了一匹好马,穿着绸缎的衣服,成天跑到城里,和一群有钱人家的孩子混在一起,赌博打架,无所不为。说白了,就是一个小混混。

有一天,他正在城里和一群纨绔子弟在那喝酒,忽然看见一个老头领着小孙子从边上走过去了。然后那个老头指着曾玉屏,教训自己的孙子说了这样一番话:

“你可千万别跟这个人学。他是荷叶塘老曾家的儿子,你看他家里没什么钱,总跑到城里来装有钱大爷。他们那个家啊,早晚要败在他手里!”

老头说这番话是为了告诫自己的孙子,但是没想到全被曾玉屏听到了。曾玉屏心里很不是滋味儿,没想到大家在背后是这么看自己!他非常受刺激,当时就来到市场上,把自己的这匹马卖了,然后,徒步走了几十里路,回到家里。

从那天开始,曾玉屏就像变了个人一样,“自始终身未明而起”。每日晚睡早起,没睡过一次懒觉,天天下地干活,发誓要兴家立业。艰苦奋斗了几十年,置办了百十来亩土地,让老曾家从一个普通中农,变成了小地主。但在过去,权力决定一切,没有权力,光有钱,没用。一个家族发不发达,不看你有多少亩地,而是看家中有没有人当官。因此发家之后,曾玉屏请来当地最有名的老师,发誓要让儿子曾麟书读书读出点名堂来。可惜曾麟书十四岁开始考秀才,整整考了十六次,考到四十多岁,头发都白了,还是没中。穿越历史,我们似乎能清晰地听到一个倔犟老人无奈的叹息声。这声音穿过无边的黑夜,刺痛着曾麟书的心,也让曾国藩辗转反侧……

那么读书人当中当然也有很多人头脑不灵光的,不过大多数人家都有自知之明,考个两三次,实在考不上,也就作罢了。只有这位曾麟书,场场不落,只要有考试,必然早早赶到,最先一个进场,然后最后一个出场,每次发榜,都是第一个跑到榜前去看,然后每次都是名落孙山。

所以,每次发榜,曾麟书去看榜,也常有一帮闲人来看曾麟书,看着曾麟书伸着脖子那个着急,大家就对他指指点点,议论纷纷,说什么你祖坟没冒青烟,你再折腾也没用。你一个泥腿子家庭想当官,癞蛤蟆想吃天鹅肉。

所以曾麟书在荷叶塘就成了一个小小的名人,成了一个活宝,一个笑话。只要一提起曾麟书,大家就在那掩口而笑。所以曾国藩从小在外面就感觉抬不起头来,感觉自己有这样一个父亲,真是倒霉透了。可是曾国藩万万没想到,到了后来,他本人也成了荷叶塘的一个笑话。

这是怎么回事呢?

原来眼看着儿子没希望了,倔强的老头曾玉屏又把希望都寄托在长孙曾国藩身上。曾国藩才五岁就让他开始读书,从十四岁起,就让曾麟书带着他一起去考秀才。

曾国藩在考场上的命运,跟他爹一模一样,连考了五次,也是场场落第。跟他爹一样,也成了大家的笑话。曾国藩从小也是胸有大志,很小就下定决心。我一定要凭借自己的努力走出这个小山村,到外面的世界去做一番事业。但是曾国藩很快就意识到了一个问题,那就是他的天资支撑不起自己的梦想。那么怎么办呢?

我们可能很多人都遇到过这样的问题。在人生的这个关口面前,我必须要闯过去,只有闯过去才能柳暗花明。但是自己又没有这么大的力量,突破不了这个瓶颈。

在这个时候,曾国藩身上的倔强和韧劲就起作用了。我们说过,曾国藩的祖父曾玉屏是一个很有毅力的人。所以曾国藩的遗传基因里不光有弱项,也有强项,这个强项就是祖父的这种永不言败的精神。曾国藩对自己的祖父,非常崇拜。他后来说:“吾家祖父教人,以懦弱无刚四字为大耻,故男儿自立,必须有倔强之气。”就是说,对一个男人来说,最耻辱的事,是懦弱,不刚强。因此和爷爷一样,他身上也有一股天生的倔劲。曾国藩说:“功业文章,皆从倔强二字做出。”一个人要想成功,必须要有倔强这个品质。因此虽然考试屡屡失败,但是曾国藩从来没有想过要放弃。他知道,要解决自己这个雄心和头脑之间的差距,只有一个办法,那就是超人的努力。

(图片来自网络)

道光十二年春天,曾麟书父子又一次从老家出发到县城赶考,这一年曾国藩22岁,曾麟书43岁了,父子并肩去考秀才,这已经是第6次了。这一次,曾麟书父子都拼了命了,要是再考不中,实在是无颜再见江东父老。压力带来动力,这次考试,曾国藩父子都感觉发挥得不错。发榜这天,父子俩一大早就赶去看榜,果然这一次,曾麟书的大名赫然出现在榜上。曾麟书考了17次,考到老眼昏花,终于考中了。可是曾国藩在榜上找来找去,找了很多遍,也没找到自己的名字。他第六次又落榜了。榜单上没名字,可让人纳闷的是,曾国藩在榜单边的另一张告示牌上,倒是发现了自己的名字,这是怎么回事呢?

原来,每次考试之后,这个主考官都会从作文里面挑出几篇文章出来,作为范文。当然,有正面范文,也有反面典型。曾国藩的这次考卷,就被作为“反面典型”。主考官说,此文是“文理欠通”的典型,文笔还可以,但是道理没讲通,大家要引以为鉴,不要向他学习。

被“悬牌批责”是一件很难堪的事情,相当于被全省示众。因为全省的考生都在这,这一下,曾国藩不光在湘乡县出了名,还在湖南全省出了名。这个对曾国藩的刺激非常大。

因为曾国藩从小自尊心就非常强,这是他从小到大第一次被人家当众批评。他感觉这个脸实在是没地方搁。回家之后,他就一头钻进书房里,再也不出来了。从那天起,他在书房里呆了整整一年,吃饭就让他妈给送进去。他自己就坐在书房里,苦苦思考,主考官说我文理不通,我到底不通在哪呢?以前的学习,到底有哪些经验教训呢?

其实曾国藩之所以屡屡考试失败,智商平常是一个原因,另外呢还有一个原因,就是他爹曾麟书的教学方法有问题。曾麟书自己很笨,他教孩子也很笨。就是四个字,死记硬背。这样教的结果,让曾国藩写东西没有灵气,过于拘谨,局部是不错,但是缺乏大局观和整体的这个气势。

因此这个挫折有的时候它不是坏事,反而是好事。因为它会刺激你,调动你的斗志。那么这次在全省丢脸,就成了曾国藩命运一个关键的转折点。

不但名落孙山,还被当成反面典型在全省范围内“悬牌批责”,这无疑给曾国藩的科举之路判了死刑。要么屈辱地死去,要么高傲地活着。人生的道路虽然漫长,可最要紧处,往往只有几步。站在人生的十字路口,这一步到底该怎么迈?曾国藩选择了后者。深埋在心底的那个不屈不挠的创业梦想升腾了!道光十三年,曾国藩又一次踏上了科举之路。

这次入场,看过考题后,曾国藩没有像以前那样急于下笔,而是先默坐思考了半个时辰,在胸中想好了整体结构,再一股一股展开。放榜的那一天,他又起了个大早,跑去看榜。这次,结果会是什么呢?

曾国藩看榜有一个特点,别人是从前往后看,他是从后往前看,从最后一名倒着往上看。

结果他看到的第一个名字,就是“曾国藩”三个字!那么虽然是倒数第一名,曾国藩也是大喜过望。但是他毕竟成了秀才!奋斗多年,他终于迈过了科举的第一道门槛。

从这一年开始,曾国藩的运气就转过来了。中了秀才之后第二年,曾国藩又参加了举人考试。

考举人的难度比秀才高多了,录取比例很低,八十比一。所以曾家人本来是没报太大希望的,感觉曾国藩还得考个十次八次。结果曾国藩是一考即中。那么为什么考秀才考得那样难,考举人却这样顺利呢?这就是因为曾国藩已经掌握应试作文的这个绝窍,写文章越来越得心应手。

那么接下来,曾国藩又去考进士。考进士和考举人又不一样。因为进士是科举最后一关,中了进士,就意味着你最低也能当一个县令。那么大清帝国全国有上百万的读书人,每年平均考中多少进士呢?一百多个。所以这个进士的录取率大约是万分之一。但是曾国藩考得也很顺利,四年之后,道光十八年(1838年),他就中了进士。这一年他才二十八岁,这在当时的进士当中属于比较年轻的。他人生的第一个关口,就这样闯过去了。

很多人都说,要做大事,你必须要有天才。但是我们从曾国藩的例子能够看出,天资一般的人,也可以做成大事。关键你是要能够做到持续努力。有效的自我管理,比天赋更重要。有多少人,因为后天的习惯不好,浪费了上天赋予自己的天才。所以现在有一句话很流行,叫做大部分人努力程度之低,根本轮不到他来拼天赋。

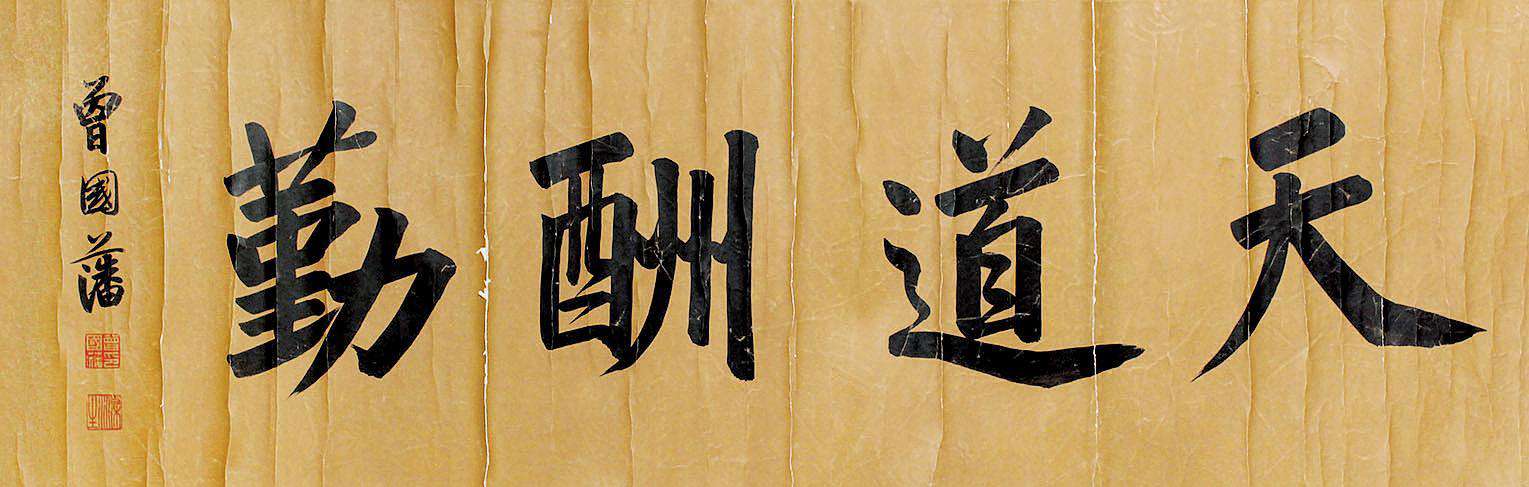

所以曾国藩非常推崇“勤奋”二字。曾国藩说,不光是做好人要勤奋,就是做坏人,你也要勤。 “千古之圣贤豪杰,即奸雄欲有立于世者,不外一勤字。”

你看那些历史上的大奸臣,那些有名的坏人,也都是勤奋的人。你要是懒惰的话,你做坏人都做不好。

所以这是第一条,勤能补拙,笨鸟先飞。

那么第二条,就是挫折不见得是坏事,很多时候它是好事。对于有志者来说,挫折是一种动力。如果没有这一次被主考官当众批评,曾国藩可能永远跨不过科举这道门槛。那么正是因为他艰难的科举经历,塑造了曾国藩“愈挫愈奋”的这样一个性格特点,曾国藩在后来总是越是遇到挫折,越能激起斗志。

所以要做大事,必须永不言败,不能被挫折打倒。就象马云说的,今天很残酷,明天更残酷,但是后天会很美好。不幸的是,绝大多数人死在明天晚上。什么意思啊?就是没能坚持到最后。所以我们做大事一定要有韧劲,要有抗挫折的能力。

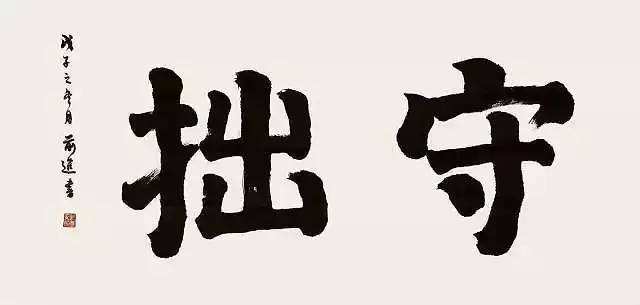

艰难的科举过程塑造了曾国藩独特的人生哲学,那就是“尚拙”,崇尚笨拙。这和我们今天大部分人的人生哲学不一样。我们是尚巧。办事越巧妙,越少费力气,越走捷径,当然就越好。很多人办事,都追求高效率,甚至不择手段。可是曾国藩不这样。曾国藩说:“天下之至拙,能胜天下之至巧”。就是说,笨拙胜过机巧。办事笨拙,才靠得住。张宏杰认为,这一独特的人生哲学,得自于曾国藩的读书经历。曾国藩能够打闯过科举这一关,靠的完全是“笨劲”。那么,“天下之至拙,到底怎么胜天下之至巧”呢?继续来听张宏杰先生的解读!

曾国藩说天下之至拙,能胜天下之至巧。就是说笨拙胜过技巧,办事你得办的笨拙才能靠得住。这种独特的人生哲学,正是来自于曾国藩读书的经历。曾国藩能够打通科举这条路,靠的完全就是一股笨劲。

他父亲的教学方法非常简单,上一句读不懂,你别读下一句。这本书读不完,你别动下一本。今天的学习任务完不成,别睡觉。这种痛苦的学习过程给了曾国藩一个非常独特的启示。他发现笨有笨的好处。因为笨人不懂得取巧,不走捷径,遇到问题只知道死钻过去,所以做事不留死角。因此基础打得非常好,非常扎实。相反,那些有小聪明的人往往都不愿意下笨功夫,遇到困难绕着走,基础打得松松垮垮。所以,“笨”看起来慢,但是越到后来它走得就越快,这就好比盖房子,你基础打得好,这个房子就能盖得高。

所以现在有一个理论,叫做“一万小时理论”,你要想成为任何一个行业的精英,你至少花一万小时的时间。只有过了这个门槛,你才能登堂入室。所以笨功夫,是任何一个想要成功的人,都不能少的。

那么曾国藩考秀才考了七次,举人和进士却非常得顺利。相比之下,他的那些同学,有的人早早成了秀才,然后就站在边上等着看曾国藩父子的笑话,结果后来这些人里头,连举人都没能出来。

所以曾国藩的人生哲学就,追求的是扎实彻底,一步一个脚印。就好比郭靖的降龙十八掌,表面上看起来很笨拙,实际上却所向披靡,独步武林。曾国藩在同时代大人物当中是最笨的一个。但是,也是取得成就最大的一个。这就是拙能胜巧的最好的一个例子。

曾国藩是一个普通人,而且曾国藩祖孙三代都很普通。人生的道路虽然漫长,但最要紧处往往只有几步。曾国藩基因一般,家境一般,成长生活环境更是差得出奇,一个穷乡辟壤小山村里被人人嗤笑的孩子,愣是完成了祖孙三人的远大梦想。让梦想落地,曾国藩凭借的是坚韧和笨拙,是磨心和隐忍,是在人生最重要关口不忘初心的倔犟。“天下之至拙,能胜天下之至巧”,曾国藩独特的人生哲学虽然不是适合每一个人的成功经验,但在凡事都讲求效率,讲求方法论的当下,又何尝不是一种人生成功的智慧。当然,闯过科举关的曾国藩,此后并非一劳永逸,而是继续跟自己斗。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。接下来,曾国藩是如何一日三省,磨掉自己身上的诸多恶习的呢?请听第三回:浮躁冲动,虚伪又好色,曾国藩如何改掉恶习?

文章作者

张宏杰

发表文章27篇 获得28个推荐 粉丝783人

百家讲坛主讲嘉宾、作家,复旦大学历史学博士,清华大学历史学博士后

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里