史上最高分台剧回归,第二季还有那么“神”吗?

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-09·阅读时长19分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

2019年,一部《我们与恶的距离》横空出世,因为对无差别杀人案、死刑存废、媒体伦理、网络暴力等多个社会问题的犀利展现和深入探讨,成了现象级的爆款神剧,豆瓣评分高达9.4分,至今都是台剧史上的第一名。这部剧也成为台剧行业的一个重要转折点,在经过漫长低谷期后,又开始频出优质作品,创作方向也从我们印象中的青春偶像剧,转向严肃社会议题和多元价值倡导,从浪漫主义转向了现实主义。

《我们与恶的距离1》剧照

因为作品大获成功,《我们与恶的距离》的幕后编导很快就决定筹拍第二季,在主题上延续前作的现实关怀,但整个故事会另起炉灶,演员也要全部换掉。这个项目自然引发了第一季观众的翘首期待,为了不让观众失望,包括导演林君阳、编剧吕莳媛在内的主创人员,做了大量的准备工作,光是剧本就写了四年,然后请来周渝民、杨贵媚、薛仕凌领衔的强大演员阵容,拍摄了将近四个月。

最近,第二季终于播出了,我作为老粉当然要第一时间验收。这一季在制作规模和故事体量上都作了升级,首先体现在剧情线索的庞大和错综复杂。光是先后出场的重要角色,就有二十多个,涉及到六个家庭,时间线又长达二十年,而且叙述顺序还被刻意打乱,在二十年里随时切换。所以看这部剧比较需要耐心,我是直到将近一半的篇幅,也就是大概第四集的时候,才终于理顺了人物关系,搞清楚了谁是谁。

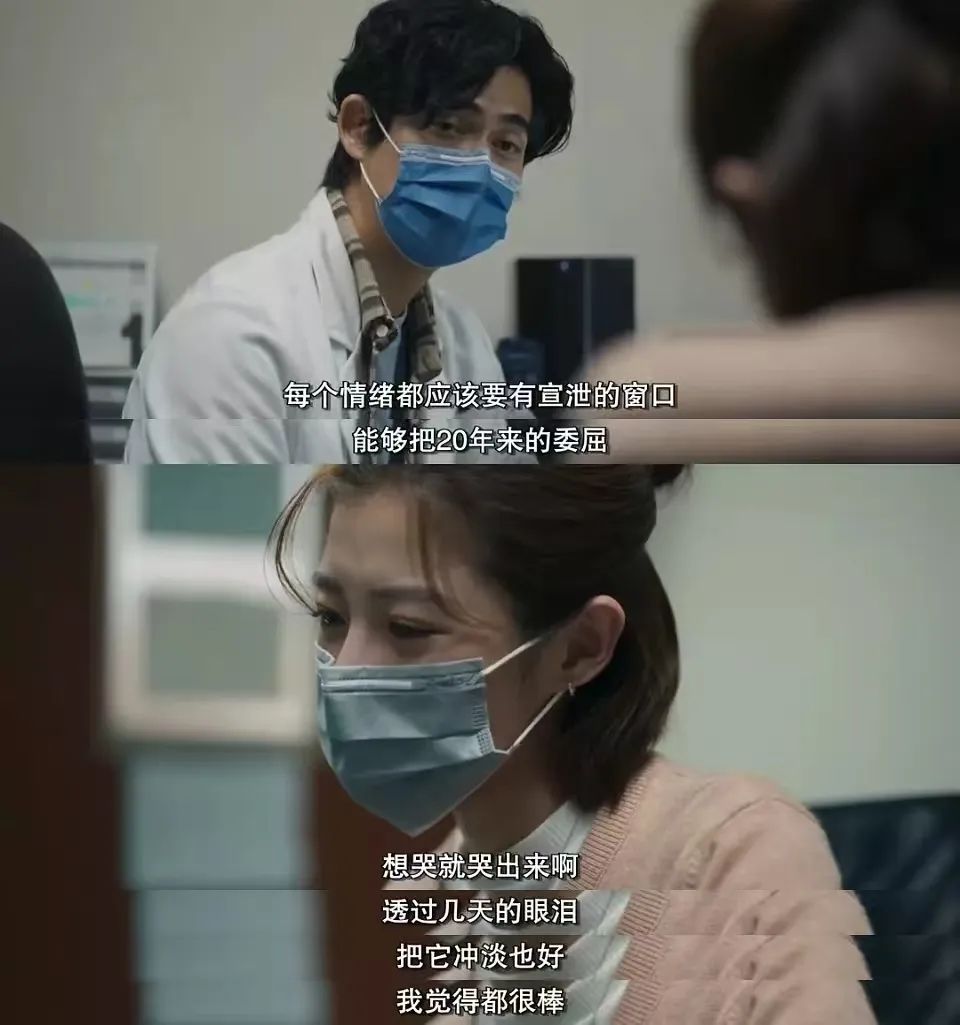

《我们与恶的距离2》剧照

人物虽然众多,但这部剧要探讨的议题,相对于第一季,其实是要更集中更鲜明的,就是对精神疾病和心理问题的关注,尤其是当精神病人有危害社会的倾向时,我们作为正常人要如何对待他们。这个问题在第一季就已经有所展现,但只是诸多议题之一,到第二季,这个问题被着重强调了。

我算了一下,本季的二十多个主要角色中,就至少有五个角色存在各种不同程度的精神问题,包括精神分裂症、思觉失调、注意缺陷多动障碍(ADHD)、长期失眠、酗酒、焦虑症、恐慌症、抑郁症。印象中遍地小清新岁月静好的台湾地区,仿佛忽然之间心理疾病横行。当然这只是一种将问题凝练集中的戏剧手法,但在这个加速运转的时代,精神和心理疾病越来越常见也是实情。

在那五个病人角色中,又有三个造成了严重的伤害后果:

许幸国,因为事业陷入失败危机,长期失眠和酗酒,情绪经常失控,对妻子家暴,家庭气氛紧张。为了挽回出走的妻儿,在车上拿刀威胁妻子,导致发生车祸,妻子、儿子和他自己当场丧生。

罗自强,患有思觉失调,经常出现妄想和幻觉。疫情期间,因为社会秩序的变化导致病情加重,认为外面那些穿防护服的医护人员都是克隆人,病毒就是克隆人带给他们的,阻止妻子带感染的儿女就医,拒绝吃药,最后拿刀捅死了一名想要帮助他的警察。

胡冠骏,从小患有ADHD,也就是我们俗称的多动症,注意力无法集中,存在学习障碍和情绪障碍。长大后,因为和家人关系紧张,他的病情加重,产生反社会人格和自毁倾向。后来因为丢了超市的工作,又交不起房租,他为泄愤,放火烧了超市主管的电动车,火势蔓延到超市里面,酿成5死12伤的惨剧。

胡冠骏的案子,在剧中是最重要的一条线,也是最值得反思的一个案例。他处在一个典型的精英家庭,父母对孩子要求甚高,哥哥又是那种优秀模范学生,而他却成绩糟糕,还常常在学校闯祸。久而久之,父母就对两个孩子区别对待,把主要精力放在了对哥哥的培养上。母亲曾提出要重视他的ADHD病情,但奶奶反倒指责说是儿媳妇不会教育,父亲也对这个病不以为然,认为是孩子不够努力。因为疏于治疗,加上得不到家人的关爱,让胡冠骏的情绪问题越来越严重,惹的祸越来越多,反过来又让家人对他的厌恶和绝望加深,形成恶性循环。成年后,父亲干脆和他断绝关系,对他的困境不闻不问,最终让他走到绝境。

但胡冠骏的父母也并非那种完全不爱孩子的失职父母,剧中也有一些情节表现了他们的无力和无奈,比如他们将胡冠骏送到美国,希望换个环境能改善问题,结果他在国外照样打架斗殴,母亲恨恨地说他是“混世魔王”;胡父听从医生规劝亲自督促儿子改掉恶习,又因为急于求成,对儿子的态度从放任自流180度大转弯到严密监控,结果欲速则不达,还起了反作用。

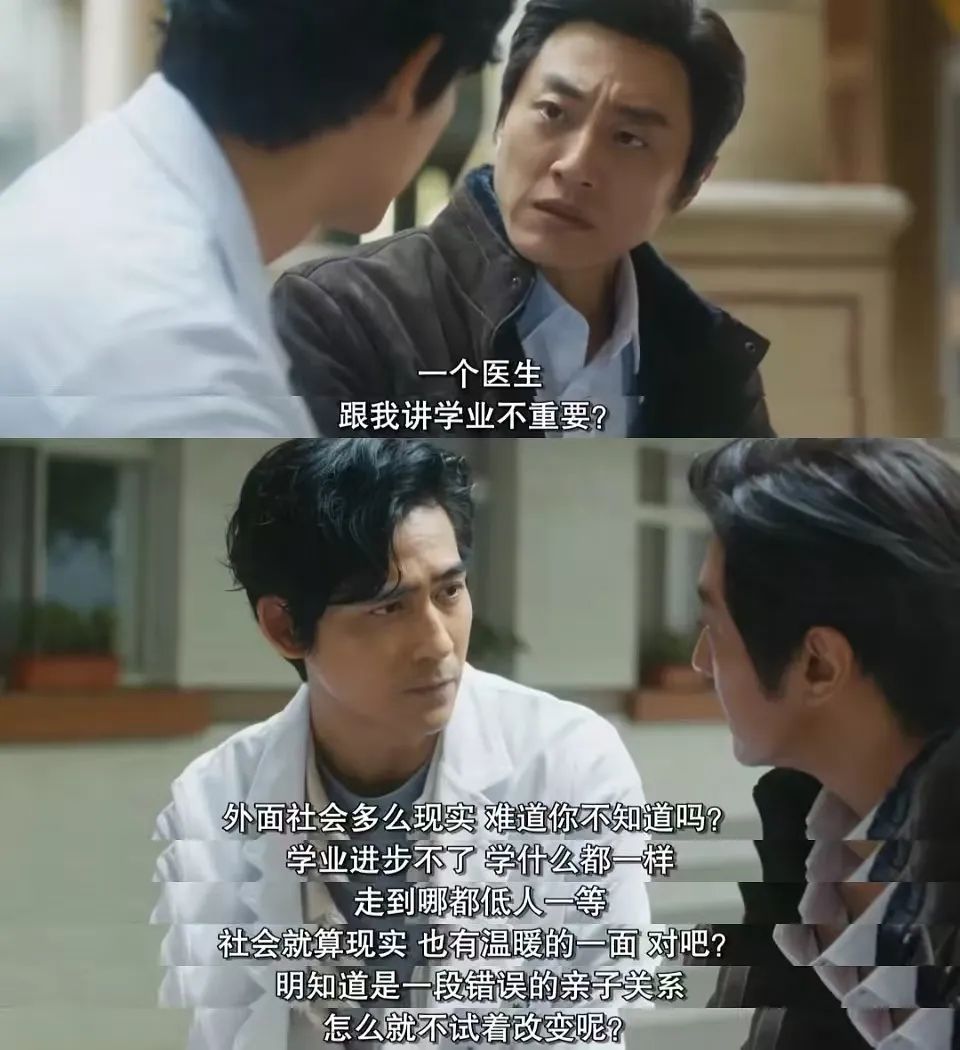

剧中胡父胡母的所作所为,或许已经达到了为人父母的平均线,但看了剧的观众,恐怕依然难以认同他们是合格的父母。到底是哪里出问题了呢?剧中有一段对话可能就是答案——

周渝民饰演的精神科医生马亦森告诉胡爸爸,他小儿子的学习能力有限,让他不要对其抱有过高期待,还对他说:“社会也在变,你所谓的学业进步,可能现在不是唯一的选项。”

胡爸爸听到这话,立刻板起脸反驳:“一个医生,跟我讲学业不重要?外面社会多么现实,难道你不知道吗?学业进步不了,学什么都一样,走到哪都低人一等。”

这种完全功利化的教育观,就是症结所在。因为对一个孩子的评价标准过于单一,于是一开始就分出了三六九等,成绩好的孩子更值得爱,成绩差的孩子就低人一等,在外人看轻他之前,父母就已经先看轻了他。孩子的心是很敏感的,大人的态度在他们心里会形成放大效果,再加上本来就有病,对抗情绪就会更激烈,病情当然会变严重。

儿童心理健康问题,在近两年的影视作品中也是热门题材。香港电影《年少日记》,讲的也是一个二孩家庭,其中学习成绩比较差的那个,因为压力太大,酿成抑郁症,跳楼自杀。前不久的英剧《混沌少年时》,讲的则是网络亚文化对儿童心理的隐秘侵蚀,造成少年杀人事件。这些作品从不同角度呈现了当代儿童所可能面临的心理问题,是对最新社会状况的及时反映,而且拍得非常有力量。

《混沌少年时》剧照

《我们与恶的距离》第二季与其不同之处在于,它没有专注地对某一个案例进行深挖,而是碎片式地展现出一组群像,胡冠骏的案子只是剧中诸多线索中的其中一条。人物多、线索杂,还是乱序播放,加上国语和闽南语在剧中随时切换,而且还花了大量篇幅表现中国台湾地区基层政治运作的乱象,台词里有很多政坛黑话,不了解的外地观众可能会看得一头雾水,这些都推高了本季的观赏门槛。结果就是,直到大结局播完,本季的热度还是远远不如第一季。

但我大概也能理解主创为什么要这么拍。第一季已经在力度和深度上做到了极致,可以说不输全世界范围内的任何同题材作品。那第二季还能怎么翻上去呢?于是他们想到了,可以从广度上去下功夫,要做一个大群像作品,以精神疾病和心理健康为核心发散出去,形成一幅当代浮世绘,让大家感受一下,疯癫狂躁的因子在这个社会已经弥漫到什么程度。剧中展现基层政客互相攻击鸡飞狗跳的乱象,我看的时候还有些不解,觉得和主线没有太大关系,有些分裂,后来看网友评论才恍然大悟,那些政客其实是另一个层面的发癫,也是一种病态啊。

从某种意义上说,编导的这番努力也算成功了。虽然热度不如前作,但目前评分还行,有8.4分,不算神剧,但也没有砸了招牌。我看评论区不少观众表示,相比之下更喜欢这一部,这个就是见仁见智了。

我还注意到,本季在每集的开头,都会出现一行字:“没有人该是一座孤岛。”实际上就已经点明了主创的表达重点。当生存问题在这个社会中已经基本被解决,人际关系和心理问题就会凸显出来。这个社会看似变得原子化了,人与人看似疏远了,但我们却又无法真正脱离别人而存在,城市人口依然是那么密集。这个时候,如果人际关系不够协调,如果人与人之间充斥着的是冷漠、误解、竞争、攀比、对立、仇视、挤压、踩踏……结果就是,在这张巨大的关系网中,越来越多的人会被挤压得变形。这个时候,没有人能独善其身,你要么会生病,要么在生病的路上,要么被已经生了病的人影响,甚至被伤害。你不知道人群中潜藏的危险会何时爆发,那些恶意会向哪里释放。

这两年,我在新闻里看到越来越多的恶性暴力事件,其中相当一部分肇事者就是精神病人。但我对这些一直只是泛泛的印象,缺乏实感,直到一个多月以前,发生了一件事,给了我猛烈一击。

那是一个阳光暴烈的下午,我乘坐一辆公交车出行,见车上一个彪形大汉正在抽烟。那是辆密闭的空调车,我本能地就过去阻止劝说,但那人根本不为所动,还出言不逊,同时举着烟头在我眼前晃来晃去,我觉得被挑衅了,没见过这么无赖的人,于是愤而出手将烟头拍到地上,没想到,紧接着到来的是对方的一顿拳打脚踢,把我给打懵了。公交司机很快停车报警,这时,那个大汉的表现再次超出我的预料,他在车里不停大声囔囔,说是我打了他,他要报警抓我。我才终于感觉到,这个人不太正常。事后经过警察调查得知,原来这人有精神分裂症,已经好多年了,病情时好时坏,当时正巧发病了,还给我看了他的就诊记录。这种情况无法拘留,又没达到送精神病院的标准,只能赔点钱了事。当时我的情绪就很复杂,既觉得委屈,想惩罚他,又有点心软。听说他一直没有稳定工作,还要靠老父老母养着,我也不好意思要太多赔偿。好在我被打得不太严重,用冰块敷了一下头就消肿了。

这还是我头一次遭遇精神病人的暴力攻击,也切身感受到了精神病人对这个社会是多么巨大的隐患,又是多么难解决的问题。剧里给出的药方,还是人与人之间的联结。既然没有人是一座孤岛,大家注定会被这张大网绑在一起,那就只能尽量温柔地承接住每一个生病的人,不要放弃。剧中为我们展现了台湾地区整个精神卫生系统的运转情况,包括精神科医生、社区卫生所的工作人员、少年调保官,都在试图接住生病的人,弥合这张大网。可即便是这样,依然发生了那么多起恶性事件,甚至其中有个一直努力帮助胡冠骏进行行为矫正的工作人员,最后却被胡冠骏害死了。单纯的理想主义在残酷现实面前一败涂地,可理想主义难道就错了吗?

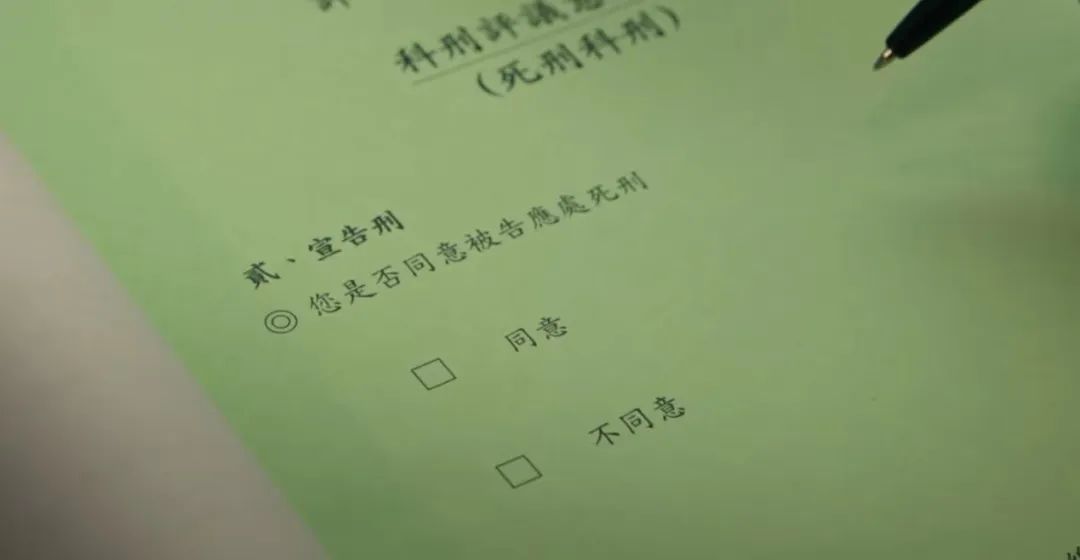

剧中最后一场戏,是法庭审理胡冠骏案,对于要不要对其判处死刑,双方律师展开激辩。其中为胡冠骏辩护的律师,由吴慷仁饰演,而且演的就是第一季出现过的王赦律师。看到这里,我心中也展开了天人交战。一个多月前困扰过我的那个问题,在屏幕上被放大了:他作了恶,他害死了那么多人,他还不知悔改,他应该偿命;可是他有病,他无法自控,他也是这个畸形社会的受害者,死刑对他太残忍了。我们究竟该怎么对待他?

剧中是开放式的结局,相当于是让观众自己作出判决。对于我来说,这个题目太难了,现在依然没有一个确定的答案。但我能确定的是,以后在外面会尽量警惕,会假定身边正潜藏着精神病人,不要再跟人硬碰硬起正面冲突,实在要表达反对也可以换个委婉的方式。还有,如果改变不了外界,至少可以先照顾好自己的情绪,让这个世界不要再多一个病人。总之就是,既要放过别人,更要放过自己。

排版:小雅 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6127人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里