路遥:在现实主义的路上

作者:刘畅

2019-09-25·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5611个字,产生46条评论

如您已购买,请登录

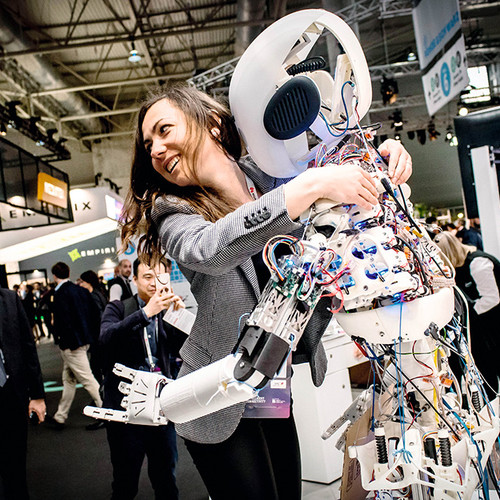

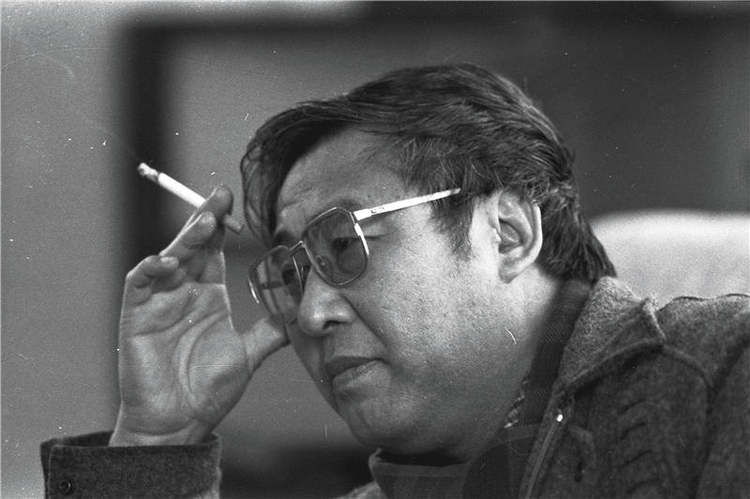

作家路遥(摄于1990年)(葛新德摄/视觉中国)

饥饿感

“上学期间,饥饿仍没有摆脱对我的纠缠,直到现在我都不能忘记在放学回家的路上,我突然看见路畔的园子里,一株西红柿上结一颗淡红的西红柿,我就静静地盯了一会,看左右没人,便扑过去,抓住那颗西红柿就跑,一直跑到山背后的水渠里,心仍在跳,好像有人发现追上来了一样,当我确认没有任何人发现时,两口就把那颗西红柿吃了。”1992年11月14日,路遥向好友航宇回忆儿时的经历时,他在西京医院的病床上已不能下床,距离离世仅有三天。

在公众面前,身材矮胖、一副黑框墨镜下憨笑的脸是路遥的经典形象,终其一生,饥饿感却常伴其左右,是他从被过继给他人的孩子成为全国知名作家的动力。

路遥的童年被贫困包裹。新中国成立后不久,那时仍叫王卫国的路遥出生在陕西省清涧县王家堡村一个贫困的农民家庭。他是家中长子,能割草、放羊,身后还有四个弟弟。为了活命,他在8岁时被过继给了没有儿子的大伯。几十年后,他仍然记得,“母亲给我穿上新布鞋,整整走了两天,脚磨出了血泡,终于到了伯父家,8岁的孩子已经很会装糊涂……第二天我一早起来躲在一棵老树后,看着晨雾中的父亲夹着包袱,像小偷一样溜出村,过了河,上了公路”。

只有待在伯父家才能上学,他流泪看着父亲离开,如愿到村小学报到,又从村小学考入延川县城的城关小学。路遥的同学海波回忆,那时路遥是学校里的“半灶生”。他住在学校,每周两次可以回家拿带糠的粮食,喝熬锅水。面对饥饿,他用自嘲的方式为自己解围,在别人给他起绰号前,先给自己起了一个最不堪的外号——“王喂狗”,无论谁叫,他都答应。

贫穷是当时的普遍现象。厚夫在《路遥传》中分析,在饥饿和匮乏的环境下,要么极度自卑,要么极度自强,路遥属于后者,他在精神世界找到自己的取胜方式。

“那时候在县体育场的土场子上放电影,我连一毛钱的门票也买不起,眼看着别的同学进去了,我们几个最穷的孩子没有票,只有从小水道里面往进爬,黑咕隆咚的,一不小心手上就会抓上一把狗屎。”路遥曾在一次演讲中回忆,那时精神娱乐的风尚是看电影,爬下水沟总会被捉住,他反倒在书里寻找了新的世界。海波那时总和他每周趁回家拿干粮时,泡在县城中心的新华书店和阅览室翻阅最新的报纸杂志。路遥看到了苏联、越南、古巴,也看到了卡斯特罗、阿拉法特和第一个进入太空的航天英雄加加林的名字。这些新词汇让他不仅受到老师的刮目相看,很多大人甚至鼓励孩子和路遥交朋友。

起初为吸引他人注意而开始的阅读,发展为对知识的饥渴。他小学毕业时,他的大伯已40多岁,无力再供养他升学,只想给他赶紧定亲。而路遥深信读书可以改变自己的命运,他到处寻求帮助,依靠村里书记给的两升黑豆,升入了县里唯一的中学。他的才华在学校里崭露头角,老师着意发掘他的文学才能。海波记得,路遥曾根据小说《红岩》创作并编排了一幕话剧,利用活动时间在教室前演出,引来全校学生观看。他成了班里的中心,学生的绰号大多有他“亲自命名”。

路遥在同学的簇拥下,卷入时代的洪流。1966年,他初中毕业时正遇上“文革”,到天安门被毛泽东接见后,他回到学校,成了“延川县红色造反派第四野战军”的军长。“他给自己刻了一个斗大的印章,上面刻着‘王卫国’三个大字,”贺智利在《黄土地的儿子》中记述,“他们抢了县里武装部的武器,砸了延川县银行的门,背了十八袋钱,在枪林弹雨中穿行”。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得14个推荐 粉丝498人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里