小岗村:中国农村改革的符号

作者:王珊

2019-09-25·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5106个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

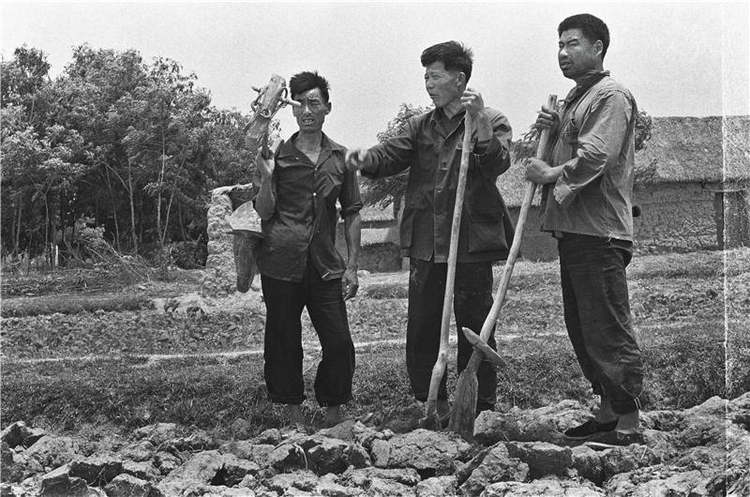

1979年秋,安徽凤阳小岗村,小岗生产队农民(从左到右)严立坤、严俊昌、严立学站在自己承包的土地上(视觉中国供图)

分田到户

1978年12月的一天,天刚黑,安徽省凤阳县小岗村的村民严立华家里,18条汉子见缝插针地蹲在一间土墙屋里。他们全都来自一个生产队,各个情绪都很激动,七嘴八舌地表达着自己的想法。会计严立学则一声不吭,闷头往纸片上记大家的发言。

严宏昌此时29岁,他初中毕业,是这群人中最有文化的人,为此他负责将大家的讨论起草成了一份“誓言”。这份后来流传甚广的纸片上只有百十来个字:“我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上缴和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到18岁。”

在这句话后面,带头人严宏昌的名字签在最上面,下面挨个是关延珠、关友德、严立富、严立华、严立坤、严国昌等人的名字。由于多数村民都不会写字,严宏昌写下了名字,让他们在各自名字上按上了手印。此时,这18位衣衫褴褛的农民根本不知道,这张按满红手印的“托孤”誓言,宣布了一种新的生产关系悄悄降临。一场改变中国亿万农民命运的改革实践,正由他们拉开大幕。他们唯一能够确认的是,今后田归自家种,不用饿肚子和出去讨饭了。

小岗村是淮河岸边的一个普普通通的村庄。1955年成立互助组时,因地处坡岗之上,起名“小岗互助组”,小岗由此得名。1978年前的小岗村,是远近闻名的“三靠村”:吃粮靠供应,花钱靠救济,生产靠贷款。严宏昌等人签订誓言时,小岗村还是小岗生产队,有20户人家,共115人。作为全公社乃至全县最穷的生产队,为了生存,许多人不得不去讨饭,全队人只有两户没讨过饭,一户是教师,一户在银行工作。

严宏昌家自然不能例外。1970年,严宏昌和妻子的第一个孩子出生,但家里没有粮食吃了。没有办法,严宏昌只得带着妻子、妹妹,孩子的姥姥以及出生两个多月的孩子,扒车到了怀远县城。严宏昌将几天要的馍馍,全挂在牛棚的梁上,他的本意是跟家里人共享,结果因为下雨,等妻子他们见面时,馍馍已经霉了。严宏昌看着妻子,眼泪流了出来。妻子很生气,觉得丈夫初中毕业竟然也穷得来讨饭,实在有些屈辱。

这些状况都是小岗村1955年实行农业合作化以后的结果。关友江也是18位带头人之一,他回忆1955年合作化以前,小岗有26头耕牛和1100亩耕地,正常年景产粮19万斤,吃饱肚子没有问题。到了第二年,情况都变了,小岗一步跨入高级社,“人民公社化后,干多干少一个样,干与不干一个样”,生产开始迅速下滑。很多时候,村里一年要吃11个月的国家供应粮——小岗每年都有干部蹲点监督村民干活,少则一人,多则达到21人,一人盯一家。即使如此,小岗仍是每年不出粮,仍是外出讨饭。

1978年的大旱,小岗夏收分麦子,每个劳动力才分到3.5公斤。农民退去的积极性和巨大的生存压力之间的矛盾,在安徽各个村落都出现了。1978年秋种时安徽省委决定:集体无法耕种的土地,可以借给农民耕种,谁种谁收,开始有一些村借机包干到组。小岗生产队一开始也是这样,先划为4个组,干了没几天,矛盾就产生了,又细分成8个组,每个组只有二三户,吵架的事情还是存在。

于是就有了开头的“大包干”,将田地分给每户的农民,交足集体的,剩下的都是自己的。不过当时的有关政策中规定:“不许包产到户,不许分田单干。”小岗人知道这个做法是违背政策的——1961年凤阳就下达过类似的文件,推广责任田,提倡定产到田、包产到户,然而只过了一年,党的八届十中全会就全盘否定了这一做法。小岗的村民们都格外谨慎,村民甚至相互约定不让女人知道。“有人说这么干肯定犯法,有的说犯法也豁出去了,今年我们收一年庄稼,够吃饱肚子,就是拉出去杀头、坐牢,我们也心甘情愿、无怨无悔。”带头人之一严宏昌回忆当年大家的决绝。

文章作者

王珊

发表文章155篇 获得5个推荐 粉丝838人

哈哈,天下天鹅一样白

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里