屠呦呦:中医药的世界贡献

作者:刘畅

2019-09-25·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5443个字,产生28条评论

如您已购买,请登录

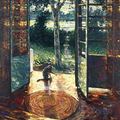

2015年12月10日,在瑞典斯德哥尔摩诺贝尔奖颁奖典礼上,屠呦呦荣获生理学或医学奖(视觉中国供图)

举国的“523”任务

“青蒿素是人类征服疟疾进程中的一小步,也是中国传统医药献给人类的一份礼物。”2015年12月7日下午,屠呦呦在瑞典卡罗林斯卡诺贝尔大厅说出的这句话,如今国人已耳熟能详。发表演讲三天后,她与威廉·C.坎贝尔、大村智一道,接过瑞典国王卡尔十六世授予的诺贝尔生理学或医学奖勋章和证书,以表彰他们三人“发展出针对一些最具毁灭性的寄生虫疾病具有革命性作用的疗法”。

屠呦呦则因针对疟疾的青蒿素独享一半奖金。那年她85岁,是当年诺贝尔奖得主中最年长的一位。她和团队们发现并研制的青蒿素及其衍生物是现今所有药物中,面对恶性疟疾起效最快的药物,青蒿素联合疗法也是现今全球范围内治疗恶性疟原虫疟疾的标准方法。这项获得国际认可的发现却是40余年前的成果,而她被世界医学界发现也是2007年的一次偶然。

美国国家科学院院士、从事疟疾研究50余年的路易斯·米勒握有诺贝尔奖的提名权,2007年在上海参加疟疾与传染媒介会议时,他心生将青蒿素的发现者推荐给诺贝尔委员会的打算。会上询问“谁发现了青蒿素?”却无人知晓,那时国内的相关报道和发表的论文也未提到具体的发现者。他们翻阅史料,首先看到的是“523”任务。

彼时正值越南战争,因疟疾引起的非战斗减员比战斗减员多四五倍。1967年5月23日始,召开“疟疾防治研究协作会议”,最初的研究规划是3年,因涉及战争秘密,任务以开会日期为代号,取名“523”。那时抗击疟疾不仅是越南战场上美越双方的“胜负手”,中国国内也曾大范围爆发疟疾,1960年时1023万人发病,1970年发病人数又有2411万人。

因当时疟原虫已对特效药氯喹类药物产生抗药性,中国科学家需要在当时的医疗和制药水平基础上,研制世界尖端的新药。原本战争的事由军事部门解决,领头的机构是中国军事医学科学院和第二军医大学。但是他们发现,单靠军队的医疗机构势单力薄,中央于是决定采取举国体制的方式,由国家科委、总后勤部、中国科学院、化工部和卫生部组成一个领导小组,共同研究抗疟的问题。

疟疾是一种传染的流行病,“523”任务就此把抗疟的研究分成三个部分:现场防治,研制掐断传播路径的驱蚊剂,制作治疗疟疾的药物。当时制药有两个方向,既靠实验室合成新的抗疟药,又尝试从中草药里提取天然抗疟药。在中央有全国“523”办公室,在地方有军队和地方联合办公的“523”办公室。二者是两个层级的枢纽,后者向前者汇报,前者向领导小组负责,而遍布北京、河南、湖南、湖北、广东、海南等地的60多个科研单位分别向二者负责。

那时正处在“文革”的高潮,许多单位已停工。在“523”任务中,作为卫生部分管领导的陈海峰记得,当时拿着卫生部的介绍信不管用,但他们有中央的批示和国务院的介绍信,尚能顺利召集科研人员开展工作。“中央要求一天等于20年,大家干劲冲天。许多科研工作当时已荒废了一年,很多科研人员主动站出来,愿意干这件工作。”

原本规划3年的任务持续了13年。当年“523”领导小组办公室的助理员施凛荣说,“文革”期间,只有“两弹一星”和“523”任务没有停。“参加项目的常规工作人员有五六百人,加上中途轮换的,参与者总计有两三千人。”

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得12个推荐 粉丝502人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里