夏鼐:奠基新中国考古

作者:刘周岩

2019-09-25·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5200个字,产生75条评论

如您已购买,请登录

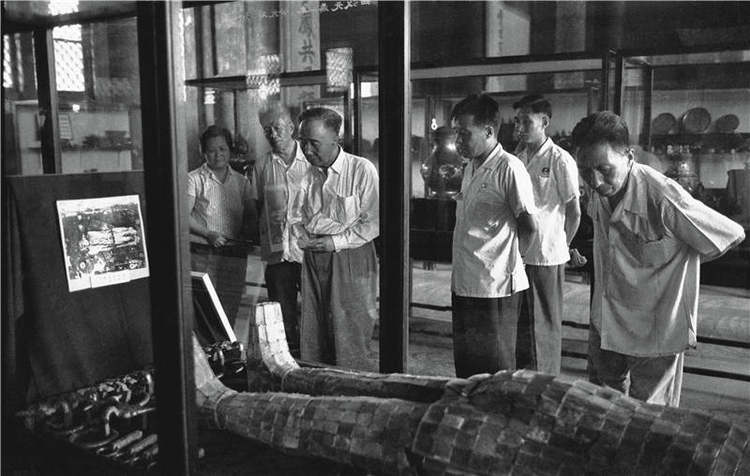

1971年,汉代出土文物展在故宫举办。图为郭沫若(左三)、王冶秋(左二)、夏鼐(右一)在金缕玉衣展柜前(视觉中国供图)

艰难起步

1950年10月12日,新中国第一次考古发掘的第一个工作日。带队的是39岁的发掘团团长夏鼐,成立仅两个月的中国科学院考古研究所中凡身体尚可外出的同事基本都参与了,此外还有雇佣的上百名工人,他们前往距离北京700公里的河南辉县,继续民国时期中央研究院因抗日战争戛然而止的工作。夏鼐略显急迫,在这一天的日记中频频记下“殊为失望”“无所得”等词。对于初期试掘这本是正常现象,他显示出的压力,或许是因为发现因缘际会之下,自己已经成为全中国考古工作事实上的负责人。老师傅斯年、李济已赴台湾,留在大陆的真正可称得上“现代考古学家”的,只有自己和另一位老师梁思永二人。但梁思永病重,实际的田野工作的指挥,落到了这位考古研究所第二副所长的头上。而此时,距离夏鼐由副研究员升为研究员仅过去2年,正式拿到自己的博士学位仅3年。

步入今天位于北京王府井大街27号院的中国社会科学院建筑群,考古研究所大楼前的夏鼐雕塑有时会让业外的访客遭遇小小的尴尬。这尊铜像的位置如此明显以至于会被下意识用作碰头地点,可若非对考古学有所了解,许多人拿不准“鼐”字怎么读——音同“乃”。北京大学考古文博学院院长孙庆伟教授曾在一次会议上苦恼,中文系、哲学系凭鲁迅、胡适等本系知名人物就能吸引许多青年人报考,考古学同样历史辉煌、在现代中国学术中举足轻重,却极少公众熟知的考古学家。他又说,要是塑造“偶像”,该从夏鼐开始。而这位新中国考古学奠基人,甚至至今没有一本生平传记。

1910年,夏鼐出生在浙江一个富商家庭,在家乡念过私塾、小学、初中后,到上海著名的光华大学附中读高中,毕业后考入燕京大学社会学系。同样在1910年出生的,还有费孝通、华罗庚、钱锺书,1911年则有钱学森、黄万里、季羡林等,这些人都对日后新中国各学科建设发挥了举足轻重的作用。他们有着共同的时代特点:完整接受了民国的基础教育,“五四先哲”已开出的先路使留洋几乎成为必选项,知识结构上中西兼顾,学术上由“破”转入“立”的阶段;作为“一二·九”一代,整个青年时期正值抗日战争,有着天生的家国情怀底色;新中国成立时,正步入壮年又在政治上相对“清白”,他们的老师一辈——胡适、郭沫若等人,或已经无法选择留在大陆,或因较早投入革命而出任领导职务无暇研究。新中国学术建设的重任,注定落在这一代人身上。

庚款留学考试改变了夏鼐的命运。因酷爱近代史,他转入清华大学历史系,毕业时他那一年清华只有美国史和考古学的留学名额,半推半就走上了考古道路,却让他发现一片新的天地。在他之前,全中国只有梁启超之子梁思永一人专门留学学习考古,其他人包括“中国考古学之父”李济在内,都是机缘巧合走上考古学道路。这门冷僻学科却在动荡时代发挥着关键的作用,是所谓“小学科,大学问”的典型。清末民初,涌现了所谓“五大发现”,外国人在中国的探险活动以及古董商趁乱世盗宝,让敦煌文物、甲骨文等一系列重大发现为世人所知,急需以科学手段进行研究和保护。另一方面,考古学成为现代中国在转折期构建共同身份意识的重要知识来源。上世纪20年代,瑞典探险家、考古学家安特生(Johan Gunnar Andersson)通过对仰韶文化的发掘,提出“中国文明西来说”,中国知识分子一时难以接受但提不出有效反驳,再加之帝国主义和边疆分裂势力对中华文明多元一体和历史连续性的攻击,考古学在中国从诞生之日起,就有着强烈的现实意义。

梅贻琦、傅斯年、李济、梁思永等学界权威,都对夏鼐这位本科生的前途寄予厚望,因他所学学科的特殊性,实在不是为个人,而是为整个中国去学习考古学。原本考取留美的夏鼐最终改为去英国伦敦大学学院留学,系统学习埃及考古学,又在开罗博物馆工作,以求完整方法论。因目的明确、禀赋优良且身处国际学术前沿,夏鼐留学所获得的考古训练之完备不仅在中国前无古人,在当时国际学界也首屈一指。学成归来,傅斯年非常器重夏鼐,夏鼐也不负众望。1945年在甘肃宁定县两座齐家墓葬的发掘中,夏鼐通过对两块彩陶残片的分析,第一次从地层学上确认仰韶文化年代早于齐家文化。这使得曾经相当有影响的安特生的观点被铁证推翻,其关于中国史前文化分期体系彻底破灭,学界盛赞这一发现“意味着外国学者主宰中国考古学的时代结束了”。

内战形势日趋紧张,夏鼐拒绝了傅斯年让他押运古物去台湾的任务。夏鼐对曾在殷墟共事的郭宝钧说:“我们不能走,我们还有事业要作,我们还有前途。”1950年,夏鼐被任命为新成立的中国科学院考古研究所副所长。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得18个推荐 粉丝904人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里