“文化商人”戴志康的溃败

作者:王梓辉

2019-09-11·阅读时长15分钟

本文需付费阅读

文章共计7768个字,产生7条评论

如您已购买,请登录

上海喜玛拉雅美术馆展馆(视觉中国供图)

地标建筑的纠结

上海艺术家王纯杰还记得2007年尾的一天,他受邀去为一个造价超过10亿元人民币的商业文化地产项目把关。听完项目设计团队的介绍后,他被那些描述中充满实验性甚至有些未来科幻色彩的图景打动了。

“我记得矶崎新团队讲的是,地面那一层都属于美术馆,剧场也是美术馆里面的;还有一个可以移动的多功能空间,既可以做宴会也可以做其他社会活动;整整一层都是打通的,从整座建筑的一头可以走到另一头,小车都可以直接开过去。”将近12年后,王纯杰坐在上海的一间咖啡厅里向本刊回忆道。

王纯杰所描述的那幢建筑现在已经矗立在上海浦东的中心区域内,那是一座从远处看起来由三部分组成的不规则建筑:北侧是一座21层的立方体建筑,功能是五星级商业酒店;南侧是另一座稍矮的方形建筑,里面是商业中心和美术馆,两栋单体由地下商业区连接;地表中部则是一片外表由不规则曲面覆盖的“异形林”结构体,行人和游客可以在貌似“金属森林”的结构体内穿梭休憩,而它也是整座建筑最吸引人眼球的部分。

如果从空中俯瞰或是从十字路口的地铁站走出来,虽然周边还有世纪公园和面积甚广的上海新国际博览中心,但这座名为“喜玛拉雅中心”的建筑从外形上一定是这片区域内最有地标意义的建筑。但它在内部已经与王纯杰当时听到的方案有了一定的区别:美术馆只占据南侧建筑的三层和四层,剧场成了异形林上方内部空间独立的一部分,多功能空间则变成了酒店内固定的宴会厅。所谓的“打通整座建筑”在内部服务上没有得到完全的落实,跨度超过100米的三部分建筑体变成了三个近乎独立的部分,相互间只有狭窄的行人通道连接彼此。这也让王纯杰在2012年负责筹备喜玛拉雅美术馆时觉得美中不足:“当初听到的理想状态跟最后的设计落成还是有距离。”

但建筑师胡倩在十几年后仍然认为,喜玛拉雅中心虽然没有百分之百完成当初的设计方案,但放到今天,它所呈现的也是非常先锋的理念和建筑形态。2002年的时候,正是她从东京飞回上海代表矶崎新工作室接洽了这个项目,并见证了这个项目由设计到完工的全过程。虽然还未在17年后被授予普利兹克奖,出生于1931年的矶崎新在2002年时也已是闻名世界的建筑大师。胡倩回忆,当时老先生被喜玛拉雅中心项目打动并愿意参与进来的原因在于,中国在那时还没有能将文化空间与商业运作结合起来的建筑体。“民营企业家做文化在发达国家并非是崭新的事,但在当时的中国没有这样的机制。当中国有人产生类似想法的时候,他面临的整个社会环境和机制是不成熟的。”胡倩说,“而我们正好有这样的成熟经验,放眼世界,我们也认为这种理念是值得肯定的,而这种建筑的生命力对整个社会人文环境的变化是有帮助的,那我们就愿意配合他把这件事情完成。”

上海喜玛拉雅中心前的水稻田(视觉中国供图)

产生这种想法的人叫戴志康,他的主要身份是上海证大集团创始人及董事长,而这个想法最后孵出的喜玛拉雅中心也成了其日后人生的一个转折点。但在当时,他的想法超前于时代和他的同行们。胡倩说,他们接到的项目需求非常明确,就是一个文化商业综合体建筑,“里面要有酒店,有办公楼,还要有以美术馆为主体的文化部分”。现在的中国,这样的建筑并不罕见;但在当时的中国,几乎难以寻觅。

经过前期的讨论,矶崎新工作室在2003年左右交上了一份有别于当时常规设计的方案,其将不同功能区结合在一个建筑空间内而并非一个个独立建筑体的理念打动了戴志康。“还有我们提出在硬件设计上采用流动体结构,即利用数字化生成接近原生态的结构系统,最终形成具有强烈视觉效果的结构和建筑共生的形体来作为当初周围还是一片空地的地标性建筑呈现,这些在15年后很容易被理解,但15年前我们提出了,他选择了接受并且也这样去执行了。这听起来容易,但做起来是有挑战性的事情,而且也起到了引领性作用。”

但随之而来的也是翻了一倍左右的预算。胡倩回忆,戴志康看到他们的方案后很喜欢,渐渐往下走就要预估一个预算,“预估的时候大概十几个亿,我也记得,有一次老戴说我本来预计大概7个亿到10个亿,现在十几个亿有些超过我们的预计,但我们还是有能力来做这个事的”。

然而从2004年纠缠到2007年,喜玛拉雅中心才正式破土动工,最后直到2014年才彻底竣工。中间大部分的时间和精力都用在了商业与艺术的相互拉扯中。胡倩回忆,戴志康当时自己也有一个团队,主要都是来自酒店和商业开发等领域的顾问,他们负责从市场和商业角度对方案提出修改意见。最初方案没有剧场的设计,运营方觉得需要就加了剧场;本来加的是一个500人的剧场,后来又先后改成了1200人和1600人的规模。“规模扩大后,剧场本身的净空高度都不够了。我们也在设计中很明确地和甲方说,你如果要改成这种大小的话,那么你需要有一支完全不同的运营团队,你也要挑战一种新的演出模式,它是一种新的状态。”而这种跨界运营的人才到今天也是困扰中国文化产业发展的难题之一。

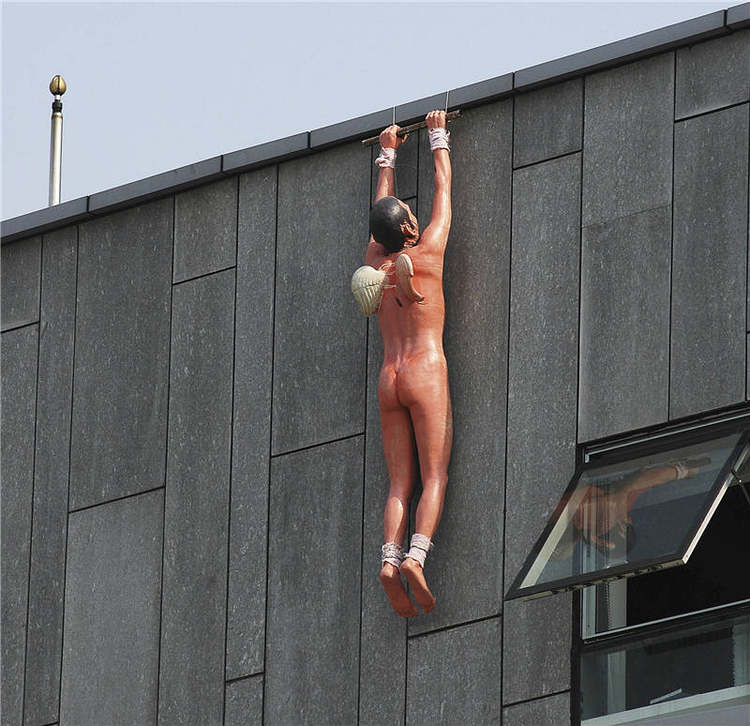

浦东证大大拇指广场悬挂的艺术作品《受伤天使》(视觉中国供图)

最终,拉扯到了2007年的那天,戴志康找来了王纯杰等艺术专家、矶崎新工作室和自己的团队一起开会。王纯杰还记得戴志康的团队对方案仍然有很多质疑,但他们几个艺术家都很支持现在的方案,“弄到晚上,戴志康叫了几个人出去,最后基本确定下来,空间就做成这个样子。”

又过了六七年时间,整座建筑终于建成了,已受邀担任喜玛拉雅美术馆馆长的王纯杰却发现,内部功能和运营方案又变得和当初的设计不一样了。“变成切割的状态了。”王纯杰说,“照最初的设计,美术馆、剧场和多功能空间是打通并捆绑在一起的,把商业运营和艺术结合在一起。但到建成后却被切开了,商业是商业,美术馆就只是美术馆,又变成了白盒子为主的传统状态。你想在旁边弄一个咖啡厅,等到弄好了,就被商场收过去管了,所以美术馆跟商场一直没有融合好。”

文章作者

王梓辉

发表文章131篇 获得2个推荐 粉丝355人

前《三联生活周刊》记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里