春秋

作者:罗成

2019-08-20·阅读时长25分钟

人生百年,草木春秋。

春天的确是很奇怪的季节,他有时会这样想。

太阳并不像他记忆中的那样灿烂,也许因为这里并不是家乡的缘故。这样想着,他倍加思念家乡,思念起自己的童年时光。在他记忆的童年里,太阳总是在空中悬挂,他只穿着小裤头,赤脚走在街道上,一个夏天,身上晒得黝黑黝黑。街道里没有什么人,应该是中午,大人们都在午睡,蝉在哪一株树茂密的枝叶间鸣叫,嗤啦嗤啦的声音响遍了盛夏的天空。脚踩在发烫的细土里十分舒适,“就这样永远下去,也很好呀”,他想。不过,这样的夏天,已经许多年不曾见过了,“如果见了,又怎样呢”,他想,总不至于再那样子踩在发热的细土里,走在白光光的阳光下了吧。想着千山万水时,他不由得叹出了一口气。

然而,明明还不到善于怀旧的年龄,可是,夏天里最爱做的事情是做白日梦,然后午睡起来坐在那里不动,一丝一丝回想梦中的情形。这样子多次以后,他就偶尔会有今夕何夕的恍惚,一刹那一刹那的分不清哪里是梦境哪里又是现实,甚至想,如果梦是现实,而现实是梦,其实倒比眼下的好。因为,那样一来,虽则美好也许就是一场虚幻,可是人生总还会有机会重过,而且那美好的人总还会重新回来的,而并不像现在这样子,一朝失误,就没有了干干净净重来的机会。因为这些夏日的梦,所以他格外怀想起那些往昔的瞬间。

春天的确是很奇怪的季节,他有时会这样想,就像种子,春天播种下去,夏天就会开花,那种子也许微不足道,也许本就是无意间丢下的,可是谁也料想不到日后将会开出怎样的花朵,结出怎样的果实。

一切如此真实。想起了昨天午睡时做的梦。他坐在藤椅上,点着一只烟,深深地吸入,再缓缓地呼出,在袅袅飘升的烟雾里,一点一点努力复原梦中的一切。

他走在一片麦田边缘的一条路上。是的,还是麦田。路是典型的乡间小路,土路已经被经年走过的各式车辆压实。也许曾经有过十次以上娶亲的车辆打这条路上经过。他曾经这样想;那么,有没有过一个新娘艳若桃李、倾国倾城?当然,那时候的他,还不曾见过这两个词,但他明白这两个词的意思,到后来他见到这两个词的时候,既惊讶几个字就将那种境界表现出来,又像老相识,心中长久以来的灿烂一下子开放在眼前。那么,那个新娘是来自何处,又嫁到谁家,由于什么姻缘结识了她的新郎,并以身相许呢?他想到这些的时候,忽然觉得深蓝的天空很神秘,似乎之所以那样蓝,是因为天空藏了太多的秘密在里边,“然而,那还能叫天‘空’吗?”也许走过各式各样的脚,有穿鞋的,也可能有他这样赤脚的;穿鞋子的,都是些什么样的鞋子呢?穿那样鞋子的又是什么样的人呢?他们为什么会走到这里来呢?不过他也并不关心那些他从来不认识的人,除了想到有可能来过的美丽的新娘,就是那些种地收割的大人,他们站在田野的中间,浑身感受来自四面八方的轻柔的风。

不过,其实连这些,在他的脑子中也是转瞬即逝。他正想起了午间的一个奇怪的梦,在许多人的中间,一个孩子被绳索捆绑得很紧,眼睛圆睁着,但是眼睛以及嘴巴周围都被涂黑,预备要执行死刑。这个孩子怎么了?被执行死刑的人都要将嘴巴眼睛涂黑吗?不知道呀,然而周围拥拥挤挤的大人们,面目却很模糊。他置身于人群之外,应该很奇怪,却又很淡然地看着这一切。就在这样奇怪于自己的梦境的时候,他看到了那个姑娘。

绿色的麦子像水面一波一波的起伏着,高大的杨树向天空笔直的挺立着,叶子发出哗啦哗啦的响声,阳光白白地照着,整个世界静极了。那个少女站在麦地边上,穿着长长的白裙子,淡蓝色小碎花的整洁发亮的衬衫扎在裙子里,胸前隐隐能看到小小乳房的形状。少女将头发扎称两束,辫梢轻轻飞扬,额头光光的冲着他笑。

他想起来夏目漱石《三四郎》里广田先生讲过的一个梦的情形。

“当我走过一片树林时,突然遇见那个女子。她没有走动,而是伫立在对面,一看,仍然是长着往昔那副面孔,穿着往昔那身衣裳,头发也是过去的发型,黑痣当然也是有的。总之,完全是我二十年前看到的那个十二、三岁的女子。我对这女子说:‘你一点也没有变。’于是她对我说:‘你倒老多啦。’接着我又问她:‘你怎么会一点没有变呢?’她说:‘我最喜欢长着这副面容的那一年,穿着这身衣裳的那一月,梳着这种发型的那一天。所以就成了这个样子了。’我问:‘那是什么时候?’她说:‘二十年前和你初会的时候。’我说:‘我为啥竟这样老?连自已都觉得奇怪哩。’女子解释说:‘因为你总想比那个时候越来越美。’这时我对她说:‘你是画。’她对我说:‘你是诗。’”(夏目漱石《三四郎》第十一节)

他想起广田先生的这个梦的时候,并不惊讶于文字的美好,而是惊讶于一种机缘。他不知道是不是因为看过《三四郎》,才要做这种或者这个梦。要知道,读《三四郎》已经是二十年前的事了,那时他正在另外一个遥远的湖水荡漾的城市读大学,整日在那个城市的角角落落游荡就是大学生活的一种修行。回忆起来,对于日后的精神,“春水碧于天,画船听雨眠”的闲适,“垆边人似月,皓腕凝霜雪”的温婉,要远比读的那几本书重要得多。所以,应该和《三四郎》无关吧?不过谁知道呢?梦的事情,是不好说的。如果真的是那样,那么任何甚至无关紧要的事件,都可能为久后的某一个梦境埋下一粒种子,就如春天会为夏天埋下一粒种子。

可是,如果梦是现实,而现实是梦呢?

所以他有时以为,春天是梦,而夏天是现实。正如广田先生一样,梦中的那个少女是他在少年时期偶尔见过一次的,之后再未谋面,谁知道竟会在几十年以后某一个夏日的中午,如此清晰的出现在他的梦境中了。也正如广田先生梦中一样,她依然那样年轻,皮肤白色微黄,细腻柔嫩,吹弹可破。微微地笑,眼睛细细的,眉毛一跳一跳,活泼得像一只尚在巢中而跃跃欲试的小雀。阳光还是那样好,麦浪翻滚,世界静得还是充满了杨树叶子哗啦哗啦的细碎的声音,她还是这样的好,然而他却已经身心疲敝。

其实,他只是与她偶然而遇。

十来岁的印象,楼房还不高,墙上经常会贴着红的绿的黄的标语。标语的下面是颜色淡褪,画面残漏的“阶级斗争”宣传画。大家都还没有手机,全村只有一部黑色电话机,一般就在大队部的办公桌上,偶尔有电话从远方打进来,就会有值班的在大喇叭里喊“XX家的,XX家的,有电话,有电话”,于是全村人都知道了在遥远的地方的XX要从遥远的地方给XX家的寄钱来了。大街里回响着从几家人家半导体收音机里传出来的刘兰芳讲《岳飞传》的和声,于是整个村庄都充满了传奇色彩,笼罩在艺术的氛围里。

父亲在远方的城市工作,他这个男子汉就断不了代表家里参加邻居家的婚礼。那时候的婚礼很热闹,会请到左邻右舍,关系相近的乡亲。提前一天大家就会去主家帮忙,洗涮烹炸,裁剪张贴。主日子忙前忙后,纷纷乱,可是婚礼却有条不紊。主人家一般会包一场电影,在当街里演。再早一些,人们多会请城里的剧团来演大戏,有钱人家甚至会连演三天,一到晚上锣鼓点响得紧,天空中漂浮着兴奋的云朵,大街上像过年一样喜兴。

那时像他这样情况的人家也有不少,家里没有男的的,大人一时走不开的,关系一般只是上了一点份子钱的等等。每一次临出门时,母亲总是把他的短褂子拽了又拽,拍打拍打身上的土才让他干干净净出门。出门老远还能听到母亲的叮咛声,而这时他往往就只能听到茂密树叶里的蝉声了。

婚礼往往会在主人家的院子里举行,当院子摆开几十桌坐席。他们这一桌一般会在席位的边缘,总会有一个二十几岁,平时吊儿郎当,爱打架没出息的半大小子压阵。这个小伙子可能并不会被主流接纳,或者自己就不愿意坐在那些颇受约束的地方,而乐的这样子自在,在一群喽啰里面称王。婚礼管事的当然也愿意这样子,否则这一伙吃着喝着,一会还不得打起来!而其他有地位有头脸的人则往往坐在院子核心的席位上。这样就两相安好,他们这伙小孩子就可以在大人们的眼皮子底下假模假式地喝酒抽烟,而大人们偶尔会回头看着他们大笑。

那一次因为什么事他去晚了,要被一桌人摁住脑袋喝酒,他就挣扎。有人说先让他吃口菜,他夹了一大筷子塞在嘴里大嚼,憋着泪花吞咽下去,敷敷胸脯,说:“给我一支烟。”他记得那一次上的是玉兰。那时候婚礼,上玉兰的是好烟了,一般人家上的是菊花,绿色的烟盒,用黄线勾勒出满满的荷叶荷花式样,中间则工笔细致地全色绘着一片荷叶,荷叶上有一朵盛开的红莲,和一只婷婷的花朵。一条烟掰开,一个桌子上扔一盒,抽完了找主管再要。主管、记账的桌子上,一盒一盒香烟直接从中间撕开,一把一把白色的烟卷散在桌子上,谁过去就拿一只点上。菊花黑黑的皮儿,烟卷加工的松软,没有过滤嘴,短短的一截,一大口可以吸掉小半只。有时是黄金叶,有时是冬梅,有时是石桥,有时是咏梅,后来有人家上玉龙,红色的烟盒上一条凌空盘旋的玉龙,那已经是很高级的烟了。然而那一次上的是玉兰烟,他清楚地记得那蓝色烟盒上白色镶金边的雅致的玉兰花,纸面有光泽,手感滑腻舒适,不像其他香烟的粗糙黯乌。

在一桌子人的哄闹声里,他挺着胸脯深深地吸入一口,再缓缓地呼出来,细细体味那一丝丝甜味,于是在屡屡的烟雾里,他看到了最前边一桌上坐着的她。

后来,他看到《三四郎》中不靠谱的佐佐木与次郎说广田先生的抽烟,真觉得颇有意味。

从这烟雾的喷出方式上可以察知先生的心情:浓密而笔直迸发出来的时候,也就是情绪达到了哲学最高峰之际;当和缓而又散乱地喷吐出来的时候,意味着心平气和,有时包含着冷嘲的内容;当烟圈在鼻下低徊,在口髭间萦绕的时候,是进入了冥想或者产生了诗的感兴。最可怕的是在鼻端盘旋不散,或者出现旋涡,这就意味着你将受到严厉的训斥。

他只是觉得有意味,就等着看广田先生抽烟,后来证明与次郎在编造,他还稍有遗憾。然而当他任烟气缓缓地从嘴里鼻孔里散发升腾的时候,他看到了那个姑娘,呆了一呆,也就是一个瞬间吧(内心里似乎呆了很久很久,久远到似乎千山万水都过去了,沧海桑田也过去了),被人们起哄着喝了一大口酒,呛得喀喀直咳。

那个席位在最前边,距离他这里隔了许多桌,就隔山隔水、海角天涯了。她穿着淡蓝色小碎花的整洁发亮的衬衫,胸前隐隐能看到小小乳房的形状。一会站起来去了张灯结彩的正房,一袭白色的裙子一摆一摆,就像金鱼的尾巴,周边凭空有了粼粼的波纹。衬衫扎在裙子里,显得很精神。一会又回来坐下来,回到安静里。少女将头发扎称两束,辫梢在微风里轻轻飞扬,额头光光的冲着他笑。他突然就恍恍惚惚,仿佛她就是铁镜公主,她就是穆桂英,在暗夜里流光溢彩的舞台上,温婉美丽。

那个席位,应该是新娘的娘家人吧?他与她也素不相识,因为她的秀气的眼睛,光光的额头,碎花的衬衣,和与周围都不一样的安静,就像许久以前的老相识,也就记住了她,从此再也忘不掉了。

所谓忘不掉,后来岁月久长,慢慢似乎就变成了一种境界,眉眼都已经记不清楚了,只剩下了那一日蔚蓝的天空和灿烂的阳光,然而,安安静静,风清月明的,就是一幅画,是一首诗。

后来远离家乡,自从母亲去世以后,他就再也没有回去过,当然也就再也没有遇见过她,而那一次二十年前的一个照面,让人感觉就像一个梦。那么今天这一个午后,因为什么机缘,她又出现在了他的梦中呢?这样一来,当年的相遇反倒更像一个梦,那么今天的午后就更像是一个现实了。

他当然知道她不是在冲着他笑,然而那样与所有人不同的静好,还是让他动容;可是隔着的那些桌子,不仅隔了许多距离,也隔了许多关系,隔了许多时间,所以那天他就特别闹,冲大家吆五喝六的,自己喝再连带大家这样子灌他,那一天的酒就喝得多了,以致母亲背地里把带头的保共骂了好几天。那又怎样呢?今天想着,就宽容自己了,笑了笑,沾一层茶。既然今天是现实,那么,总该做点什么吧?

于是他决定起身去找一个人,随便什么人。他需要发生一些变化。

四月末的天,如果天气晴好,温度就已经升起来了。如果不是中午的肯尼亚,他会觉得懊丧。那时暮春便是初秋,旋即要来的就是一场寒冷,一场大雪覆盖了一切。

我要有十个房间的那种。他平静地说。然而他还是注意到中介姑娘惊讶的表情。

“那么,好吧,那么,需要什么环境吗,才能与之相配?”

于是他将右腿从左腿上拿下来,双臂平放在玻璃茶桌上面,十指扣在一起。这期间,他看清楚了那个姑娘的眉毛略施描画的轻轻的墨痕,想起了远山如黛的比喻,他笑了。窗外秋风渐起,他看到一个穿灰色风衣的人打窗前走过,风衣领子竖得高高的。

你看,我是这样规划的。

我得有一间和女主人的卧室。这个房间应该不小于二十平米,她喜欢在卧室里施晚妆,这需要一个放置妆台的地方。晚妆么?他突然想到了“梦啼妆泪红阑干”的句子,内心凛然一惊。“所以,放置妆台的地方总不能太逼仄。”他赶紧说。他意识到他在极力挽回什么,略微有一些慌张。她习惯靠在床头上看书,不像他,看书必须是在藤椅上的,要有一种仪式感才能入到书里面;她在床上看书,集子多一些,书页上那些来自久远时代的文字,在这房间里轻轻地飘飞,空气里有一种发青发黄的氛围。也有时看着看着,书从手尖滑落下来。于是他从小书桌旁边走过来帮她把书拾起来,插回原来的位置,然后看着尖细的手指出神。

那已经是很久远的事情了。

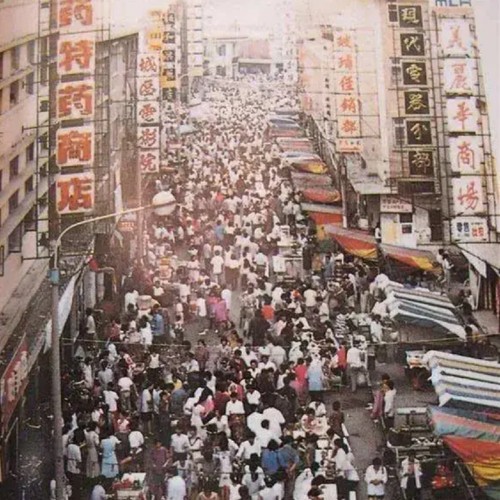

他们曾经住过一个老式楼房,直接裸露着红色的砖墙。那还是他们刚刚结婚的时候。楼房在闹市,面向喧嚣的马路。沿楼房的左侧是一条用耐火砖砌出的小路,一路上去,绕到楼房的后面,是南山公园背后的一个山坡。楼房与山坡之间开凿出并不太宽的场院,有一两株并不高大的什么树,到春天发出并不稠密的枝叶,夏天也藏有嗤啦嗤啦的蝉的声音。人们从这场院里跨过每个单元前面悬空的小桥,进入自己家里。拿到钥匙时,他曾经微有遗憾。他们的房间是这座楼房的二楼,下面是一个百货商店,终日人流熙来攘往。然而他们从院子里进入房间,却需要跨过桥向下一组楼梯,就好进了地下室。他心里有些憋屈,她却没有什么,因为第一次拥有了自己的两室一厅,倒反而很高兴。兴奋地买釉面砖,买一两件家具,跟工人们一起干活,泥里水里,用了一个暑假的时间打理出一个温馨的家。然后在夕阳黄昏里,就和他一起搬把椅子坐在阳台上,端杯茶看着外面楼下来来去去的人流,很满足。于是,他也就没有什么,只是经常在下班回来的时候,透过窗户看着她从高处袅袅娉娉的走回来,心里发酸,暗暗在心里发誓。

所以,一定要有一个大些的卧室,好让她的梦能够旋转的开。

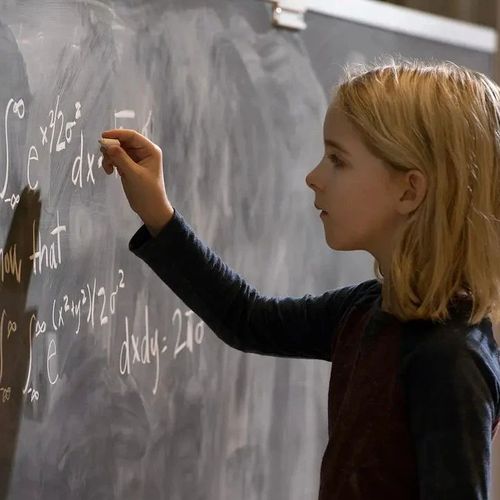

第二间房间是留给孩子的。这个房间不小于十五平米就可以了,如果太小,会使孩子的想象力狭窄。然而,如果太大了,会不会让孩子性格散漫呢?家具最好是藏蓝色的,一只小小的写字桌,挨写字桌靠墙摆放着一只带百宝阁的书架,《儿童百科全书》啦,《爱的教育》啦,《草房子》啦,各种童话集什么的要摆放得整齐,或者就凌乱着。当然,如果是女孩,就给她添置粉红色的家具,除了书,要给她各种各样的娃娃,大的小的,要摆满一整个房间,让她进入房间无从下脚,欢笑和玩具海洋一起起伏。

所以,人们总是不懂得一个道理,在十岁以前,孩子是用来爱的。是呀,我们要有一个孩子,除了爱他,那么,孩子还能用来干什么呢?他曾经看到过一张图片,一个叙利亚的小男孩,眉目清秀,却衣衫褴褛,乱发飞扬,站在一片废墟里,在仰头歌唱。他的泪水一下子就出来了,那一片瓦砾也许不久前就是他的不一定华丽的家,瓦砾的下面甚至可能埋着他的父母兄妹。他不知道他在呼喊还是在歌唱,他以为他在歌唱。他并不知道歌词,可他就是觉得在那空中歌声飘转。

孩子会向他们讲他自己编的故事:“小鸟落在一只野猪背上,和野猪争吵:‘哎,哎,树上的风景好看,还是平地上的风景好看?你看见过夕阳吗?你看见过云像河一样流吗?’野猪迅速奔跑起来,说你见过树朝后边飞吗?小鸟气急了,就用嘴啄野猪背上的小虫子。”他俩听着就夸张地哈哈大笑。

他一边说,不由得笑了出来。那个姑娘也灿烂地笑起来了,可是她的眉梢一动不动。

第三间房间要用来给她做工作室。她是个雕塑家。他又笑起来了,讲到她,他就又笑起来了。他说,她一定会成为一个雕塑家。还好她并不想成为歌唱家,不过她也会成为一个好歌唱家的,如果她想。

工作室的正中是一张很大的工作台,白皮木的,桌面的木纹紧致细密,绵长柔和,像是一扬手丢出去的一把抛物线。那上面摆满了她的半成品未成品的作品,甚至香烟盒子。

是的,她抽烟。甚至抽的很多,有时候,她茂密卷曲的头发都笼罩在蓝色的烟雾里面,手上沾染着颜料,一张白纸上正在聚拢成一个世界。一片白桦木雕成的叶子斜倚在一只方形的玻璃器皿里,像飘浮在一条河流上,又像正从空中徐徐飘落,或者冉冉飞起。烟雾弥漫,使一切成了一片森林,雾气弥漫,晦暗深远。

是的,深远,这是她许多作品的意境。靠墙巨大的架子上,摆满了各种作品,琳琅满目。她还会仿雕她喜欢的雕塑家的作品,雕完了放在工作台的正中,一天一天的坐下来看,说:“真好!真好!”是的,她不是个喋喋不休的女人,可是,她偏爱布鲁诺·布鲁尼,“就像砧板上的多半只洋葱,辛辣,无限空间,具象。”她有时会固定地参加那个沙龙,她发言也是会围绕着布鲁诺·布鲁尼,但是说话很淡静,像一只停站在树梢上的蝴蝶,双翅微微的扇动。那也会扇动一场风暴吗?他有时会开车送她过去,坐在一角不发言,看着她就像一只蝴蝶。他有时把她送过去,看着她上一个斜坡,拐过一片树荫,消失不见。他估摸着她进了那个小院了,然后转身离开,看看街上的几家画廊,一家小小的独立书店,或者什么也不干,就在路上一个人走一走。这里很僻静,人不算多,不过,来的人自然会来,不来的人当然也就不来,这里的画廊书店差不多都有自己固定的客户,不会发财,但也不愁吃喝。这样走一走,三四个小时一会也就过去了。

他看见外边人行道上几片落叶在一点一点的向街道对面飘移,然后被阻挡在一辆红色的汽车的车轮旁边。看到落叶的时候,他就没有看见那个姑娘掩住一个哈欠的手指上那殷红的蔻丹。可恶的布鲁诺·布鲁尼。他想。他觉得他永远无法赶得上布鲁诺·布鲁尼的线条。

当然,第四间是他的书房。书房不用太大,不像她的工作室,得需要一个硕大的工作台,需要搁架。他这里的陈设简单,要紧的是房间要正,阳光能够像河水一样倾泻,而垂在窗框两侧的深色的厚重的窗帘就像两条岸,沉静坚实,使得滚滚的流水澎湃而不泛滥。打窗边开始算起,顶天立地的一组凹字形书柜布满了三面墙,留一面白墙在书桌的对面,不做任何装饰,他经常会把那面墙当做电影的银幕,写字桌上搁一个手掌投影,闪闪烁烁地放着他喜欢的片子。拉斯·冯·提尔的《反基督者》、杨·史云梅耶的《极乐同盟》、寺山修司的《死者田园祭》、松本俊夫的《蔷薇的葬礼》、安德烈·塔可夫斯基的《潜行者》、当然还有《颐和园》《铁西区》,布鲁诺·杜蒙的《情色沙漠》该有的全有了,《红楼梦》么,要看就看谢铁骊,不管别人说他多俗,他还是会经常看《走出非洲》。乔·怀特、维姆·文德斯都是他的最爱,吕乐的《绿草地》《赵先生》又怎样呢?所以,那面墙基本上空着,只在左侧中间挂了一框罗伯·格里耶的小帧黑白肖像,微微向左上方仰起头,背后是一株株桦树。

他是个执拗的人吗?他经常在许多小事上面显得偏执。比如每年下第一场雪的时候,他总会去吃一只白色圣代,就这样,他在下第一场雪的时候坐在几乎没有人的冰淇淋店的玻璃窗前,已经有十五年了,窗外的树木总是琼枝玉条,一切处在冰清玉洁的世界里。所以在他的记忆里,雪总是冰凉然而温馨,甜丝丝,是一只圣代的滋味。又比如每次深夜要入睡时,他都会站在盥洗室的玻璃前,看着镜子里的那个人说“祝你好梦”。他约她时总会在坐在咖啡桌前时,将一张素色的约她的手写信件交给她。他觉得他约她的信件必须手写。她曾经问过他,他说:

哦,是有点偏执吗?大约是这样的,我在看球赛时,一定要穿上球衣才能进入角色。这犹如昙花一定在晚上才会开放,雪应当是在寒冷的天飘下才显得有仪式感,而你每一次来总是坐地铁公交而不开车一样。

她抿了一点咖啡,不置可否,扭头将目光投到窗外。偶尔驶过的车辆,在路面上洒下流水一样的灯光;或者什么也没有。

投影机摆在宽大的写字桌上,写字桌在书房的正中央。身体疲累了的时候,无所事事的时候,甚至偶尔将自己放逐了的时候,他总是会看普鲁斯特。

我把面包片放到茶水里浸了浸,放进嘴里;我嘴里感到它软软的浸过茶的味道,突然,我产生了一种异样的心绪,感到了天竺葵和香橙的芳香,一种无以名状的幸福充满了全身;我动也不敢动,惟恐在我身上发生的不可思议的一切就此消失;我的思绪集中在这片唤起这一切奇妙感觉的浸过茶的面包上,骤然间,记忆中封闭的隔板受到振动松开了,以前在乡间住所度过的那些夏天,顿时涌现在我的意识中,连同那些夏天美好的早晨,一一再现了。但是这样的夏季清晨早已成了过去,而茶水泡软的面包干的感觉,却成了那逝去的时间——对智力来说,它已成为死去的时间——躲藏隐匿的所在。

是你吗?普鲁斯特;普鲁斯特。他经常就会把身体散在椅子上,仰面朝天,双眼紧闭,或者趴在桌子上,睡一小会。

“天哪!”他真的在售楼部的书架上发现了“追忆似水年华”,那厚重烫银的装饰书在一个书格里顶天立地。那么这一个空壳子里装入了多少“似水年华”呢?那里也有一个在时代的后院游荡的灵魂吗?还有“国富论”,甚至还有“文明的冲突”“论美国的民主”,不知道亨廷顿和托克维尔会怎么看。

那个姑娘打第二个哈欠时脸红了,他看到姑娘的无名指指甲上的甲油脱落了一些,就笑了笑。所以,你怎么会指望一个极力抬高楼价的开发商去理解尼科洛·马基雅维利,理解普鲁斯特?他突然觉得身体很轻,被秋风吹着往前跑,似乎一松劲就会被飘到空中去。长长的红墙脚跟堆满落叶,人行道上也几乎铺满了落叶,踩上去的声音就像一只高高的风筝。一只灰色的电话亭孤零零地立在街角,里面连电话机都消失了。

本来他要告诉那个姑娘,第五个房间要放在整个家的最里面,做一间放映厅,因为有的影像是需要在大房间欣赏的,有的需要与人一起看才好,当然,有的片子就只能一个人看,否则就对不起导演,比如小津,比如《恋恋风尘》。

第六个房间是健身房,生命的变化总是猝不及防的,可他目前能够完成的,大概只有形而上,每天在看书写字之余到健身房里,做一做哲学意义的锻炼可能会有必要。他相信几个定律,比如能量守恒。他相信冥冥之中会有一双看不见的手,会平衡一切。比如当你经受了苦难,你会受到磨练,从而变得坚强。或者苦难可以成为你日后表达最丰富的材料。即使舒适安逸呢?普鲁斯特怎么样?良好的家族背景,优雅的谈吐,社交圈里的宠儿,一切都是冲着纨绔子弟设计的。然而,有一天,那些点点滴滴、琐琐碎碎的生活片段让他突然足不出户,无聊的生活成了舒缓的回忆。一切就是一碗突然放在桌子上的水,晃晃荡荡,却总有一种力量,使水的这种摇晃成为趋于平稳的过程。曹雪芹的苦恼促使他将童年时的一点记忆,变成一场繁华璀璨的自恋,好吧,有一个华丽的家族,物质充裕,一个远离尘世的精致的大观园,一园子的姹紫嫣红,都那么美丽。园子里永远都是春天,由得人们争风吃醋。一世界的莺莺燕燕,中心是他一个男的,骨骼清逸。曹雪芹未免太自恋了,然而这是对他辛苦遭逢的回补。

第七个房间什么也不干,如果有了打江南远道而来的客人,虽然没有空中飞翔的双鹤,却也有一处清雅之所,让他安逸。没有客人的时候,就供他在那里发呆。生活里,一定要有一个可以任自己发呆的地方,无所事事,放空生命。否则生活是多么无聊。所以,不必装饰豪华,有一把藤椅,一只边桌,可以放得下手中的一卷书,一只茶盏足矣。这样一来,可能在这里的时间会较多。

第八个房间是保姆房。他的房子不需要客厅,他的家不会那么纷乱。生活一片静好。只要有一间小小的厨房就可以了,就在厨房里安放一张餐桌,因为有些食饮是必须在酒店里的,会有庄重之意,而更多的时候则只有一些温馨的气氛即可。这种气氛应该可以接纳这样一种品质,觉得可口的时候允许他吃得发出声音来。夸张与放肆,是生活的主食才对,不用去山林,放旷的生活,反而接近于道家境界,这也是自然的平衡。

第九间屋子应该在东侧,好看得见最早的青色的天空,以及向南的桃花的开放;而第十间必须在西侧,好看得见落日。桃花落日?有一个诗人列举了他以为劣诗的标准,包括一些意象,比如春花,远山,夕阳,甚至只是用了那些个词语,诗歌就成为劣诗。作品的优劣不决定于情思与内涵,要决定于用词吗?那么从远古留下来的文字还有意义吗,因为是那些文字初创了世界的审美观?因为后边的一个时代又发明了新的词语,美好就不再美好了吗?这种,这种漂在水上的形式主义,这种自以为是和急功近利,拿什么来比喻它们呢?他从公交车上望外边看的时候,明明听到自己发出了一些声音,明明看到天空亮了一下子。

然而,他是理解那姑娘的,没有表示出来是不太敢吧,对于一个可能存在的“大客户”?然而,如果真的没有利益在,谁会有闲心听一个中年男子在那里瞎扯?一个坐公交车的中年男子,要买一套有十个房间的房子,所以他当然理解那个姑娘的表情。姑娘的右手指有好几处甲油斑驳,他曾经犹豫过要不要提醒她。在他终于忍住了的时候,他觉出了自己的恶劣。

地铁里人很多,人们的身体挤挤挨挨,就像一片互相挤压的水草。他的额头浸出了一层细密的汗水。

“她的眼睛,如果需要,可深蓝,可灰白,

/可深黑,爱嬉戏,没来由地饱含泪水。/她与他同眠仿佛偶然遇到,属于他而且只属于他。/她愿意为他生四个孩子,不生孩子,只生一个。”希姆博尔斯卡是这样说的。她说:“不可想象的正是可以被想象的。”现在,希姆博尔斯卡在他的手机屏幕上,在一班初秋的地铁上,在地下呼呼作响的风声里。他在读诗的时候,还有时间想象到希姆博尔斯卡的一个新的维度,这具有哲学意味,这是对诗人的篡改,还是,还是他仅仅在走神?

那歌声是悠扬的,逐渐加大,从远方洒过来。车厢里人很多,大多数在低着头看手机,中间抱着扶栏的女孩子在跟她高大的男友窃窃私语。人们大多低头看手机,同时渐渐让出一条路来。一个衣着不算光鲜但十分整洁,腰里拴着一只小音箱的妇女,拉着一个小男孩的手,一路唱来。那是一支他叫不上名字的流行歌曲,有着流行歌曲的婉转曲式,和满大街流行的忧郁,(所以)小男孩目光犹如荒野。他的手机倾斜起来,现在,希姆博尔斯卡在那个女子的歌声里,然后一点一点地抽离,试图挣脱一支不停换气的情歌,就像一个溺水的人向着天空挣扎。

是的,希姆博尔斯卡!希姆博尔斯卡在苦苦挣扎。

他在重重的一个颠簸里醒了过来,尴尬地发现,居然有一点口水洇湿了左侧的领子。他将下巴从衣服里面抬了起来,看到车厢前面的那个穿蓝绿色薄线衫,戴黑框大眼镜的姑娘抬头向窗外望了一会,又偎着车窗沉入到耳机里面。他也向外面看,发现车的前边已经停了好几辆车,那几辆车的前边围着一些人,一辆白色的工具车尾厢斜在路的半中间,与它紧挨着的有一辆棕色带天窗的什么车。一个穿牛仔服,戴着墨镜的女子站在棕色小车的尾部,站在人们的中心在给什么人打手机。

这是城市的一条巷子,两边长满了粗壮的法国梧桐。巷子并不宽,仅仅双向双车道,然而人行道却很宽,法国梧桐粗壮却低矮,巷子两侧茂密的枝叶互相搭过来,遮蔽了天空。这就很好。他曾经因为没有什么事而在这条路上缓慢地走过,就像走在森林里。宜性宜情宜思索。他想,一个城市能不能令人留恋,不在于它的恢宏与富有,而在于能不能给人一个让他独自散步、思索,独自静坐的地方,比如有没有一条宁静的路供人散步。

看到那个打手机的女子,他突然想了去年冬天在一次夜晚等地铁的情形。

寒冷侵入地下,灯光惨淡。站台上人不多,人人都一脸倦容,冷漠,将所有的人与世界排斥在手机以外。深夜的五分钟让所有急切地奔向一个目的地的人们,感到一种荒野般的漫长。他用口袋里的双手将风衣往身上又紧紧地裹了一裹,努力忘却或者恰好是记住一场不欢而散。眼角看到了那个远远站在右后方裹着一张巨幅的举着新款VIVO手机一脸温馨的明星广告的柱子前的姑娘。姑娘穿一件米色齐膝风衣,领子竖起来,背一只酱色双肩皮包,身材被修饰得娇小瘦削。灯光一闪,他竟然看到两行晶莹的泪水在姑娘的脸上滑落。车马上进站,整个车厢里几乎没有什么人。他坐下来怔了一怔,想,在深夜的地铁站上,一个姑娘因为什么而孤独落泪呢?他一下子丧失了勇气,身子像水一样散了下来。生活如此不堪吗?

这个想法距离他打开手机看到“单读”黑白的扉页仅仅54秒。54秒后他看见川端康成穿着和服俯身跪着,一脸忧郁看着下面的什么东西。单向历里说“面对厌倦,我们无能为力。我厌倦了,但有一天我将不再感到厌倦。这一天很快会到来。我会发现根本没有必要厌倦。我将拥有平静的生活。”单向历引了《情人》里的话,并且警告人们:

忌生无可恋

谁能告诉我,玛格丽特·杜拉斯的本意是什么?

在两年前,他的一个江南的大学女同学在三亚买了一套海景房,在朋友圈里发了一组照片,蓝天白云,海风吹扬着长发。“面朝大海,春暖花开,”她说,“想来这里了跟我说。”那时候,他俩已经有十四年没有见过面了。一年前,这个女同学患胰腺癌去世,去世时,女儿在美国的马里兰因为快要到来的绿卡,没有回来。

半年前,他的一个女学生在天津生了一个女儿,从此朋友圈里飞满了她的婴幼儿用品的微店的广告。在此之前,她做了七年的房屋装潢设计师,坐在一只藤编摇椅上说“所有的作品里都有我的理想,我要让一千户新人住在我的理想里面!”

而这个黄昏,她刚刚握着他的手说:“我女儿的作业本被她的班主任从窗户里扔了出去。”他的手背紧贴着她的咖啡杯,一丝一丝的凉意进入身体里面。他不知所措。几年来,他一直击不败的正是她的女儿,那个小家伙总是在会在一些紧要处,猝不及防出现在他俩的对话里,而他的情致每每就迅速萎谢下来,心情颓丧。

他下了车向着反方向走下去。天色渐渐暗了下来。梧桐树的浓荫为人们驱赶着一年中最后的溽热。

他有时会觉得,人甚至不如一棵树。一棵树经历春夏秋冬,叶子绿了,颜色渐浓,而后枯黄,飘落,可是到第二个春天,叶子就会再绿,花朵会再绽放。可是人呢?从来青春无再过,人皆无少年,所有的张扬都只有一次,没有过后悔重来或者不后悔仅仅想要再过的机会。

可是,他有时也会这么想,树,第二年的叶子其实也早已经不是原来的那片叶子,而花朵也已经不是原来的那朵花了。原来万物同理,老天爷对一切都是公允的。

而人呢?最近似乎有这样一些报道,说人去世后,灵魂会在某个地方,以某种形态,某种形式存在。如果这被证明是真的,那么,我们这一生的前面可能已有过一次生命,而此后还可能再有,那么这是一件令人高兴的事情吗?如果真的是这样,你还会不会珍惜一切,会不会继续努力了?

可是,如果上帝让我们进行下一次轮回时,必须忘掉今生的一切呢?比如孟婆汤的事。一切虽然真的存在,可是你根本就不知道你的前世今生呢?

他最近已经有好几次想起了他小时候见过的那个姑娘。她穿着淡蓝色小碎花的整洁发亮的衬衫,胸前隐隐能看到小小乳房的形状。一会站起来去了张灯结彩的正房,一袭白色的裙子一摆一摆,就像金鱼的尾巴,周边凭空有了粼粼的波纹。衬衫扎在裙子里,显得很精神。一会又回来坐下来,回到安静里。少女将头发扎称两束,辫梢在微风里轻轻飞扬,额头光光的冲着他笑。

在空荡荡的地铁上,他终于想起来那一次婚礼他为什么去晚了。

那天,他走到在后街的玉英家门前看了一会从他乡来的一个变戏法的。那个一脸风霜的男子一边用鞭子吓唬着一只猴子一边嘴里念叨着要大变活人,“一会我从这个箱子里变出来一个大姑娘,大家看看漂亮不漂亮,答谢大家你们给我捧场。”锣声敲得急促,那只猴子带着焦急或者惊恐的表情翻着跟头。他一直憧憬那个即将从那箱子里掀开红布站起来的姑娘。长得像谁呢,像谁呢?他一直揣想着,站了很久很久,一直到时间不早,只能恋恋不舍地离开,去赴一场邻居家的婚礼,预备人生中第一次被醉酒,预备见着那个直到今天还能记起来的姑娘。

他想起了那个姑娘身后的麦浪,就想起了广田先生的那个梦:

我对这女子说:‘你一点也没有变。’于是她对我说:‘你倒老多啦。’接着我又问她:‘你怎么会一点没有变呢?’她说:‘我最喜欢长着这副面容的那一年,穿着这身衣裳的那一月,梳着这种发型的那一天。所以就成了这个样子了。’我问:‘那是什么时候?’她说:‘二十年前和你初会的时候。’

文章作者

罗成

发表文章14篇 获得0个推荐 粉丝3人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里