走向公众生活的威尼斯双年展

作者:薛芃

2019-08-07·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5066个字,产生5条评论

如您已购买,请登录

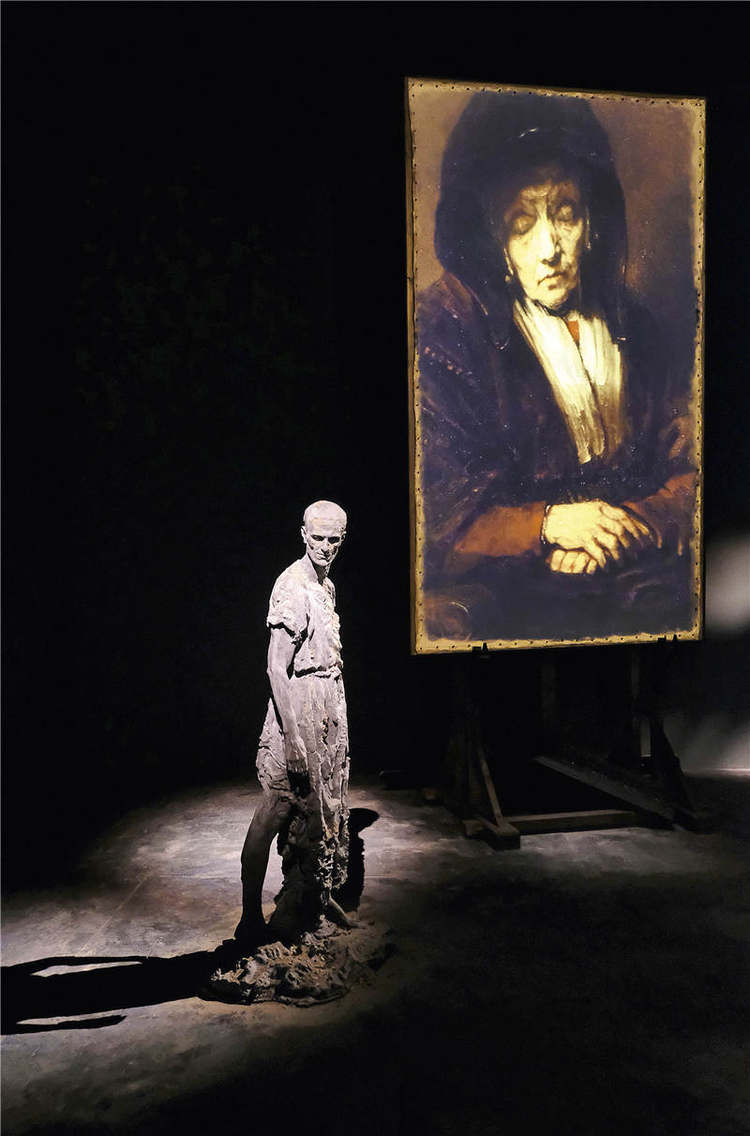

第58届威尼斯双年展上,艺术小组乔斯·德·格鲁特和哈拉德·蒂斯的作品

7月中旬,威尼斯建筑双年展组委会公布了2020年的展览主题——“我们将如何共同生活?”(How Will We Live Together?)黎巴嫩建筑师哈希姆·萨尔基斯(Hashim Sarkis)将担任主策展人,“共同”是他的关键词,他在阐释主题时说道:“无论是新型的家庭需要更为多元和体面的空间来栖居,还是新兴的社群要求平等、包容和空间身份,我们都在一起。”建筑师应该提供这样一个互相包容的共同生活的空间。

这是一个非常符合时下主流议题的探讨,也是一个能戳到时代痛点的命题。自从1980年威尼斯建筑双年展设立以来,与艺术双年展隔年交替进行,两者既互相补充,又在各自的领域彼此呼应,拓展着建筑和艺术的边界。再回过头来看两个月前开幕的第58届威尼斯艺术双年展,则是在用艺术的表达方式,探讨相似的时代问题。

“愿我们生活在有趣的时代”(May You Live in Interesting Times)——在历年的威尼斯双年展主题中,今年的主题显得格外轻松且普世,让任何一个人,无论是艺术行业从业者还是普通人都想参与进来,预测的参观人数也将再创新高。走在威尼斯的街头巷尾,挤在载满了游客的公交船上,都会与双年展的海报或宣传册不期而遇——桃粉色、柠檬黄、浅橘色的主色基调,让你还没进入展览场馆,就感受到愉悦的乌托邦狂欢气息,让人放松下来,去走进这个属于每一个人的有趣的时代。

可真的这么轻松吗?或许欢愉只是表象。主策展人拉夫·鲁戈夫(Ralph Rugoff)是这么解释主题来源的:“英国政治家奥斯丁·张伯伦(Austen Chamberlain)曾在一次演讲中引用过这句话,当时他误以为这是一则所谓的中国古代诅咒。”虽然解释得有些荒谬,但他更想表达的是这个美好愿景下的暗潮涌动,当艺术家处于一个不安又充满矛盾的时代中,该如何用作品展现那些被人忽视的世界观与价值观?这才是有趣时代的有趣展览。

今年的“国家馆金狮奖”出人意料地颁给了立陶宛,立陶宛国家馆向来在双年展中分量不重,其实今年依旧如此,立陶宛的展厅与主展区之一的军械库展区隔海相望,要花20分钟才能从军械库过去,如果不是得奖,很容易被观众略过。

走进场馆,就能看见作品《太阳与大海》的呈现方式非常直接,由几位立陶宛的电影导演、艺术家和作家共同完成。他们在一楼打造出了一片人工沙滩,安排演员定时表演,还原出一个真实的沙滩度假的场景。所谓表演,不过是参与者们穿着五颜六色的泳衣,做一些日常在沙滩上会做的事,晒太阳、搭沙堡,游戏、读书,展厅顶上是三盏大型发热的吊灯,像太阳一样炙烤着沙滩。参观者沿着二楼的围栏,用一种上帝视角像看动物园似的去俯视这些“沙滩”上的表演者,拉开了现实和虚构之间的差别。

印度艺术家希尔帕 · 古普塔作品《因为,在你的口中我无处躲藏》

在表演期间,演员会用戏剧的形式吟唱,这个表演原先在立陶宛当地的剧场演出过,有一个更长的完整版本,移植到双年展之后,吟唱的语言改成了英文,演员唱道:“水母成对地跳舞,祖母绿色的袋子、瓶子和红色瓶盖环绕在四周,哦,大海从来没有过这么多的颜色。”创作者想通过这件作品,探讨环境保护和物种灭绝的问题,在这个看起来轻松、休闲的度假海滩上,每一个人都有各自的焦虑,这种焦虑也会传染给观众,让观众们带着反思离开威尼斯。

大型的当代艺术展总是乍看上去找不到头绪,不知该从哪开始。在位于绿园城堡的主场馆里,虽然各类作品错综地并置在一起,但似乎每一个拐点或显眼的位置都有一件大型装置或动态雕塑,像路标一样暗藏着观看路线,也将各个空间分割开来。

在主展厅一个大玻璃房里,一只黑色的机器手臂正在用铲子处理地上像血迹一样的红色液体,这是中国艺术家孙原和彭禹的大型装置《难自禁》。其实在这个空间里,铲子永远也无法铲完这些“血液”,液体会不断地向外流淌,孙原和彭禹也正是想用一种极有冲击力的方式去传达这种悖论。早在14年前的第51届威尼斯双年展,这两位艺术家就拿出过作品《UFO》参展,他们邀请了安徽乡镇的农民设计师杜文达把他自己设计的碟形飞行器运到中国馆展览并进行试飞。与今年的作品相比,《UFO》更像是一个有趣时代的产物,充满了理想主义,《难自禁》的机械手臂和一摊“血迹”则更让人压抑,甚至有一种看不到终点的绝望感。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得3个推荐 粉丝920人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里