不间断的梭机:车间与档案里的大生纱厂

作者:薛芃

03-18·阅读时长16分钟

经历过大生纱厂建国前阶段的老人,如今健在的已不多,丛强是一个。老人是1931年生人,今年94岁,住在南通市中心的老小区。这是当年厂里分的房,很多老“大生人”还住在这里。丛强的脸上虽布满皱纹却皮肤细腻,身体还硬朗着,每天要去楼下院里散散步,当年的事也记得清。1947年,17岁的丛强进入位于南通西北市郊唐闸镇的大生一厂工作,她在布机间,负责给纺好的纱做检验工作。这在纺纱车间里是个好差事,没有整日操控织纱机的女工那么辛苦。

上世纪40年代末进大生纱厂的丛强,已是“织三代”了,她的父母和父亲的姨妈都在大生工作,还有更多的远房亲戚曾经也依靠大生纱厂为生,她进大生纱厂做纺织女工也是顺理成章的。算起来,丛强的长辈们是上世纪20年代的“大生人”,那十年间,大生纱厂经历了自建厂以来第一次严重的经济危机,从连续20多年的盈利到艰难维持,再加上1926年一手创办大生纱厂和推动南通工业现代化的张謇去世,这件事成为纱厂历史上一个重要的转折。谈起这些接近百年前的往事,丛强也只是后来听长辈说起,她并不熟悉,而她所经历的,是纱厂进入新时代的又一次转折。

像丛强这样与大生纱厂有着千丝万缕关联的普通人,在南通市有很多。张謇在南通创办的实业始于大生纱厂,覆盖冶铁、盐垦、酿酒、印刷、电力、运输、金融、教育、医疗等各个领域。他在南通这座城市留下的痕迹远不止于像大生纱厂这样的物理存在,而是渗透到这座城市的各行各业,每个人的生活。若要了解大生纱厂与南通的故事,还得从张謇的民族使命感和宏伟的实业野心说起。

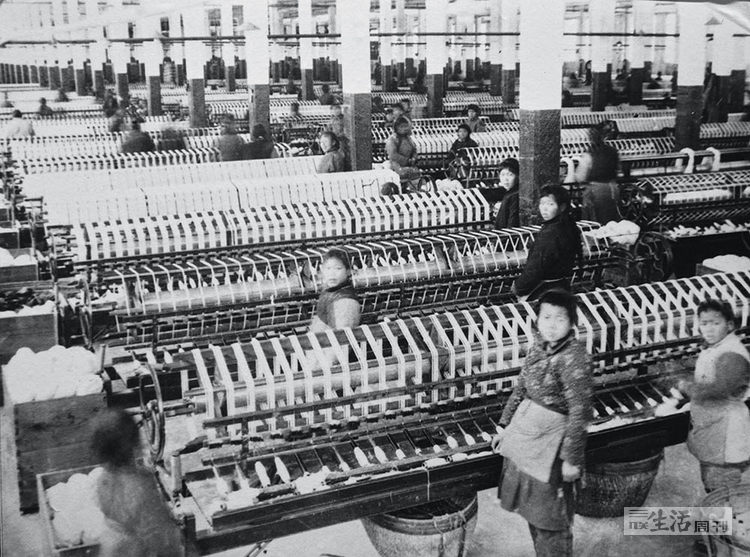

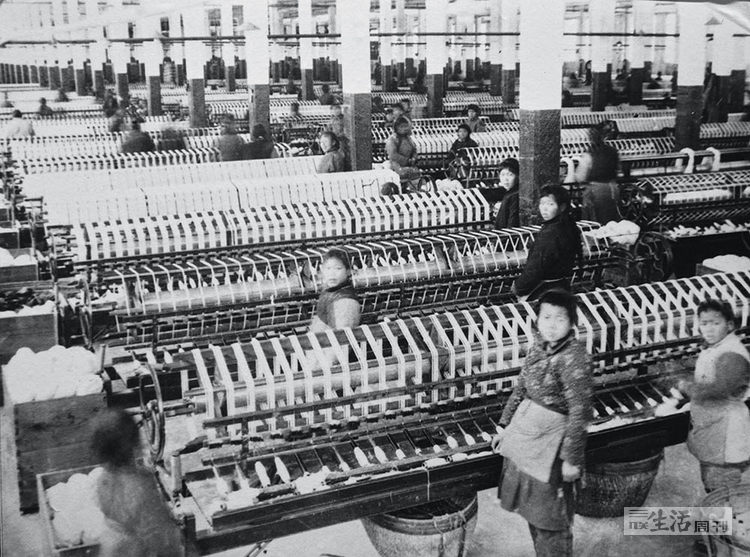

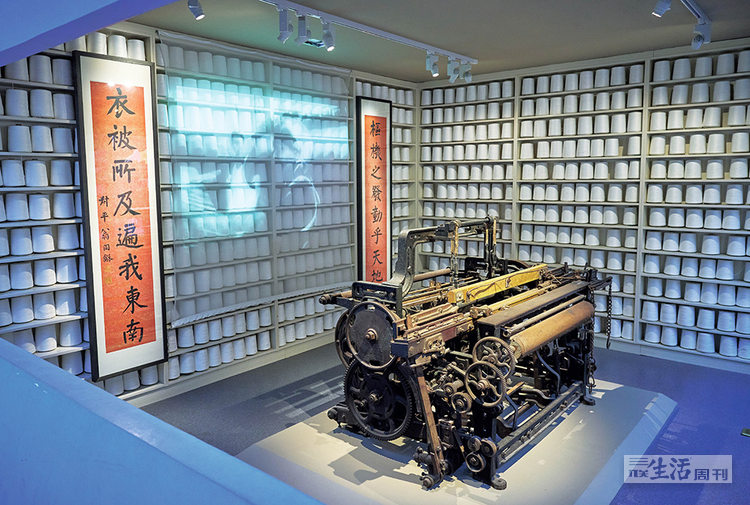

大生纱厂的摇纱车间

河道要塞的码头与工厂

1896年10月,张謇筹建大生纱厂的第二个年头,筹建并不顺利,款项和机器设备都很难到位。张謇“像个到处化缘的和尚一样”,四处筹钱、打点,纱厂的性质从商办到“官商合办”“官招商办”,再到“绅领商办”,一变再变。1897年10月,“大生机器纺纱厂股票”正式发行,在经历一番周折后,张謇筹了近20万两股款。1899年,筹备四年的大生纱厂终于开工,并在很短的时间内实现盈利。

纱厂开工后不久,张謇请画师画了四幅《厂儆图》,挂在厂内的公事厅里。乍看这几幅画不觉得特别,不过是绘有鹤、树、孩童这些常见形象的写意水墨,可事实上,每幅看似简单的水墨背后,都映射着办厂初期张謇遭遇的阻碍。时过境迁,这四幅《厂儆图》现收藏于江苏大生集团(前身是大生纱厂)。

筹建前几经考量,张謇选中了唐家闸(今唐闸镇)陶朱坝作为厂址。地理区位是最重要的因素,这里外通长江,内通通扬运河,在河运发达的长江下游地区,是个很好的航运要塞。如今来到这里,门前正对着的通扬运河仍有货运大轮不时通过。纱厂初建时的陶朱坝,多为乱坟荒地,产权大部分属于当地一位顾姓地主,为了购置这块地,张謇支付了一部分现款,另一部分折成股票,这位顾姓地主也就成了大生纱厂最早的股东之一。

唐闸镇在南通市西北郊,车开过一座铁桥,写有“大生马头”的牌坊赫然出现,背后是一座老式钟楼,这样的钟楼在南通市还保存有另两座。“大生马头”的“马”字藏着张謇的特别用意,几乎每个大生纱厂的员工都会向我们介绍一下:“码头”的“码”字去掉石字旁,意味着排除了马前的绊脚石,大生纱厂才可以如骏马般勇往直前;而繁体的“馬”下四点特意写成三点,是因为四点为火,三点为水,棉纺厂最忌讳的就是火,因此在题写这四个字的时候,张謇将“馬”下的四点写成了三点,码头连接江海,大生便可远航千里。当时纱厂向外运输主要靠水运,通过这个码头将纱与布转运到各地,原本卸货的平台已被后来的台阶覆盖。

走进大生纱厂的老厂区里,是一个下午的4点。工厂的门口,矗立着一座红砖钟楼,建于1915年,高17.6米,是大生纱厂工业遗产建筑群中最重要的建筑之一。大钟敲响了四下,从钟楼落成到现在,每到整点都会敲响报时,每周需要人工上一次发条。大生集团资产管理部部长邱松松告诉我,钟楼原本是青砖的,上世纪五六十年代经历过一次翻新修整,改成了当时流行的条纹红砖,直到21世纪之后,钟楼老化需要再次整修,本打算恢复成最初的青砖样貌,但由于五六十年代翻新时留下的砂浆层过于厚重,一旦剥去会对整体建筑损害较大,因此就保留了红砖的面貌,“这也是一种时代的烙印”。

有关钟楼,还有一段往事。在拜访大生纱厂曾经的党委书记张启祥时,他给我看了一本珍藏的日本画报,出版于1938年,画册里的大量照片展示的是日军侵略到江苏省的情景,其中有一张照片,主体就是大生纱厂的钟楼,为了躲避日军炮火,钟楼上临时换上了纳粹旗帜,被当时日本人的相机记录了下来。

参观大生纱厂,仿佛在读工厂的历史,从码头、钟楼开始,各个时期的工厂建筑都交纵在这片厂区里——牌坊是复刻张謇时代的,原物在“文革”时期被砸毁,钟楼建于1915年,专家楼建于1897年,公事厅建于1900年,清花间和仓库都建于19世纪末,这些建筑构成大生纱厂最老的年轮。在这之后,建于上世纪五六十年代的红砖房、青砖楼,70年代的食堂、礼堂,80年代的宿舍,90年代贴有白色瓷砖立面的办公楼,每座建筑都是工厂不同时代的缩影。护厂河穿过厂区,将仓库与生产车间分隔开来,连通到大门外的通扬运河,在很长一段时间里,可以直接从厂内装货,通过护厂河运输到外面的河道去。

邱松松特别带我们参观了清花间和仓库。所谓“清花”,是纺纱的第一道工序,即清理棉花,工人们将棉纤维与棉籽分离,清除其中部分杂质和短绒,再进入下一道工序。用建筑术语来说,清花间是砖木结构锯齿形厂房,顶部天窗做成斜面不等的锯齿,呈15度倾角,至今天窗还保留着摇臂开关的装置。

与清花间相比,仓库的建筑则相对粗糙。起初厂里建筑的密度并不高,以西方近代工厂为蓝本而建,更注重建筑的功能和流线。大生纱厂保留着六排张謇时期的棉纱仓库,100多年来它们一直是仓库,存放成品纱筒直到现在。我们去时,仍有工人在用叉车搬运作业,但此时已是一天中仓库作业的最晚时间,为了防止火灾隐患,百年来仓库始终是不通电的,依靠顶上的几个天窗的自然采光,大概每天到了下午三四点,光线渐弱,仓库也就停止作业。仓库顶部的大量木结构,是当年张謇时期从美国进口的花旗松,青砖内墙上还铺贴着大量木条,为了防潮。2022年开始,清花间和仓库开始进行新一轮的修缮,未来也可能投入文旅,对外开放参观。

纺织的机械化变革

如今提到大生纱厂,通常会这样描述:它是中国最早的民营机器化棉纺织企业之一,而张謇是中国早期民族企业家的杰出典范。

为什么是纺织业?这是我来到大生之前最大的困惑。全球的工业革命始于英国,英国的工业革命始于纺织业,从英国到美国,再到后来的日本,工业的机械化变革几乎是从一台纺织机开始。到了中国,上海的轻工业机械化也是最早从纺织行业开始的,上海机器织布局是由李鸿章于1878年主持筹建的中国第一家机器棉纺织厂,早于大生纱厂近20年,但不是民营的。

张启祥向我解释到,最朴素的原因还是纺织是民生之根本,但张謇把大生开在南通,背后有更复杂的原因。1895年4月中日签订《马关条约》,大量“洋货”涌入中国,冲击着本土市场,其中洋纱占比最大。从1894年(光绪二十年)到1898年(光绪二十四年),通过华北和长江口岸输入中国的洋纱高达50多万担,占据了华北、华中地区80%以上的市场。这些数字对张謇的触动很大。他进一步研究了光绪、宣统两朝各年的海关贸易册,发现当时进口的最大宗商品是棉纺织品,其次是钢铁,两者皆很重要。在他看来,中国必须“推广棉地、纺织厂”和“开放铁矿、扩张制铁厂”,这就是“棉铁主义”的经济发展战略。

南通纺织博物馆现在还保存着一台“亨利织机”,虽然起了个洋名字,但这台织机并不是进口的,而是1914年到1917年间由南通资生铁冶厂制造的。与重工业遗留下的重型机械相比,轻工业的机械设备轻巧得多,如今看来略显笨拙的钢铁装置,在当时已是最先进的工具。资生铁冶厂也是由张謇创办的企业,1914年张謇授意铁厂仿制英国老牌的亨利织机,前前后后制造了千余台,供大生纱厂使用,织机主体由钢铁制成,部分机件是木制,通过齿轮、皮带、打手等机械构件带动织机自动进行开口、投梭、打纬等动作,人工需要做的就是管理机器。在此之前,纱厂使用的动力纺织机都是从英国进口的。

明清之交开始,南通就逐渐成为江苏的产棉重镇,再加上南通位于长江以北,受长江天堑阻隔,战乱很少波及,这里的棉产业和纺织业一直发展并稳定下来。张謇是南通海门人,当所有天时地利的因素占尽,大生纱厂也就成了他庞大产业的第一步。

事实上,除现在的大生老厂之外,张謇还在南通办过三个纱厂。1904年最初的大生纱厂扩充至4.08万锭,张謇决定在现在的启东市筹建第二个纱厂,1921年、1924年,大生三厂、八厂分别建成投产。在张謇最初的宏伟蓝图里,他在南通地区筹建八个纱厂,但由于战乱、资金等各种原因,最终只建成了四个。其中,位于启东的二厂在抗战时期被炸毁,三厂开设在位于南通市东边的海门,现在仍然在生产经营。八厂在后来的规划中搬迁到了新的位置,也在唐闸,距离老厂不远,是现在的“大生路1号”。

我们来到位于海门的三厂时,见到了现在三厂的总经理吴琼。像大生一厂一样,三厂也保留了一座钟楼,以及建厂时办公的公事厅等老建筑。吴琼告诉我们,如果要讲三厂的历史,最适合的一个词是“生不逢时”。第一次世界大战前后,大生一厂、二厂获利丰厚,这时的张謇雄心勃勃,计划再建其他几个厂,而当三厂建成时是1921年,“一战”结束了三年,此时欧洲国家的生产力逐渐恢复,纺织品的出口受到严重影响。进入20年代,大生开始经历经济危机,此时正是三厂的起步阶段。不过三厂几经坎坷,现在成为了大生除一厂之外唯一一个延续了百年的厂。

开拓全产业链的魄力

1924年大生的四个纱厂全都建成。与此同时,张謇的事业遍布整个南通。以大生纱厂为核心,为了修配机件,张謇创办了资生铁冶厂;织纱余下大量棉籽,他为了利用这些棉籽榨油,开设了广生油厂;炼油的下脚料可以制作肥皂,大隆皂厂应运而生;为了解决大生纱厂的运输问题,水利、大轮、小轮公司相继诞生;再利用大生纱厂的剩余动力开设大兴面粉厂;为了解决职工宿舍问题,懋生地产公司诞生;为了研发织布技术、培养人才,张謇又创办了染织考公所、纺织女校等。张謇在南通开拓了一种全链条的循环生产的模式,每一个生产公司环环相扣,这在当时非常先进,现在南通几乎随处可以看到张謇打下的基础,某种程度上来说,他的产业改变了南通原本以农业为主的社会结构,创造了工业化的现代南通。

张謇的工厂大多都在唐闸镇。在有大生纱厂之前,这里只是一个普通小镇,但由于纱厂的兴建,小镇逐渐成为中国最早的工业化小镇,并奠定了南通“一市三镇”的格局。这种全产业链的生产经营模式,直到今天都被人津津乐道。然而,全速推进、全面铺开的局面,也为后来的危机埋下了一定隐患。

生于1964年的张慎欣是张謇的重孙,张孝若的孙子。他的父亲张绪武于1928年出生时,张謇已经去世两年,而仅仅七年之后,当时掌管大生的张孝若也突然离世,张绪武对他的父亲张孝若的记忆也很模糊。在接受本刊采访时,张慎欣说他很小的时候并不知道家里曾有这么大的产业,父亲在1950年就北上支援北大荒建设去了,“文革”时期他的长辈都遭到冲击,家里人也不会提起过往。直到长大以后,张慎欣才逐渐了解到自己的家史,而他的家史也是一段南通市的近代史。

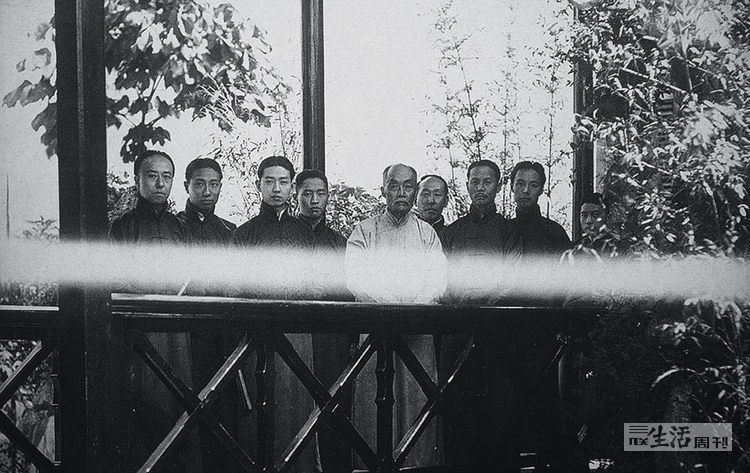

有关大生上世纪20年代经历的危机,张慎欣说到,一方面大生建厂早期,民族资本还很薄弱,“一战”之后,当外国资本强势侵略中国的时候,民族资本很难独自抗衡。另一方面,张謇在晚期做了大量教育、慈善和社会事业,当大生纱厂盈利颇丰的时候,可以支撑这些事业,但当经济下滑、企业利润没有那么高时,经济危机就出现了。“某种程度上来看,并不是大生纱厂的经济危机,而是它无法带动张謇创办的一连串的产业共同运转。”张慎欣说。大额的资金出入、挪用、出借,导致资金链出了问题。再加上国际金融危机袭来,大生纱厂一度陷入经济的窘境。1926年8月24日张謇去世,大生纱厂由他的儿子张孝若和上海银团的李升伯接管,慢慢扭转局面,张謇时代的大生纱厂结束了。

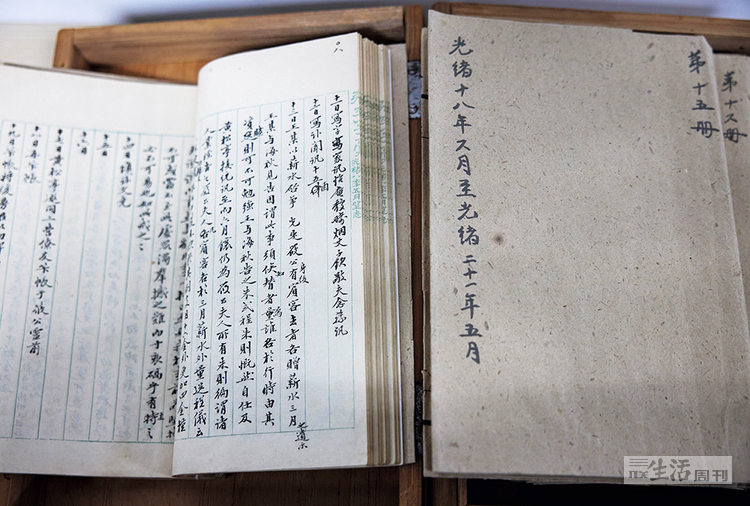

张謇的“档案意识”

在中国近代工商业的研究中,大生纱厂是一个经典且翔实的案例,之所以后人对大生纱厂的细节所知甚多,是因为大生保留下来了大量珍贵的文献,包括从130年前建厂至今的万卷档案,最重要的是会计清单、合同、相关文书等。其中从1895年到1907年的205卷早期档案已入选“世界记忆亚洲名录”。它的重要性在于:工业遗产不仅是建筑遗存,档案和早期民营企业的经营模式也是重要部分。大生档案的完整性也显示出张謇对档案的重视,这在同时代的其他民族企业家中是很罕见的。

朱江在南通市档案馆工作了近35年,整理档案是个坐冷板凳的差事,几乎从刚开始工作,朱江就在跟“大生档案”打交道,一直到现在,他仍在整理和研究有关大生纱厂的百年档案。这是一个庞大的史料库,至今仍有很多档案没有做更细致的研究。

为什么张謇如此有档案意识?朱江解释道:“张謇年轻时做过幕僚,幕僚相当于私人秘书,从文书学和档案学的角度,幕僚既处理文书,也管理档案,因此是个兼职的档案管理员。张謇十分重视档案的形成与积累。”大生纱厂最早的有关档案管理的制度,体现在1899年张謇制定的《厂约》中。《厂约》是大生纱厂早年的企业管理制度,开宗明义大生纱厂的设立是“为通州民生计,亦即为中国利源计”。其中有一部分刻成了碑,立在现在的老厂里。

张謇的儿子张孝若所作的《南通张季直先生传记》“自序”中说:“我父有许多实在的事业,他一生几乎没有一件事没有一篇文字的。”因此,后人可以近乎完整地回述张謇的一生,然而由于张謇所从事和参与的产业太多,游走于上海与南通之间的政商界,人物关系网错综复杂,即便有这么多档案,要想厘清他的一生也并不容易。

由于早期大生纱厂与上海关系密切,很多业务往来于上海与南通之间,早在1896年,张謇就在上海成立了大生沪所,直到上世纪50年代沪所撤离,我们现在所说的“大生档案”,其中最重要的部分都是当时保存在大生沪所的档案,主要的部分到1953年结束。“其实很多档案的原件早已丢失,尤其是信件、函电、合同这一类的,但是当时沪所都会再复抄一份备份,档案中有一部分就是这样的备份。”朱江解释道。由此可见,张謇对档案的重视程度。理论上大生系统各个单位都会形成相应的档案,但是由于战争的原因,张謇在南通所创立的企事业单位,如大生纱厂、通海垦牧公司等,其形成和保管的档案绝大部分都不存于世。

翻开每一卷档案,都有不同时代整理和修复的痕迹。上世纪50年代末,南京大学历史系对这批档案进行了一次系统整理,后来转入南通市档案馆。又经历了“文革”期间的多次辗转,如今这批“大生档案”保管在南通市档案馆的库房。近年来,工作人员也将所有档案都做了电子化,供人查阅。

朱江带着我们下了库房,去看看这批大生的文献遗产。一万余件档案整齐地排列在库房架上,与南通市的其他3.4万件民国档案一起,成为南通民国史的重要一部分。档案基本按公司单位排列,经过去酸处理可以保存得更好。朱江随手取出一本,是一份会计档案,内附几份送银回单。所谓“送银回单”,就是买了东西或借了钱的一份回执单,类似于收据,比如租房费用缴纳,与洋行、钱庄、华盛纺织总厂、沙花公所等单位款项往来的回单。“这些经营款项都是非常真实发生的,大生的关系网络都藏在里面,每一笔钱是如何进出的,都有详细记录,这对于研究早期企业的经营也特别珍贵。”朱江说道。

档案能保存到现在,历经多难。朱江告诉我,南通解放前夕,当时大生的掌门人张敬礼最终选择留在大陆,大生的资产没有南迁,档案也得以留在南通。在后来公私合营的过程中,这些档案为大生企业的清产核资提供了原始数据。1952年1月,大生完成公私合营,成为全国最早完成社会主义改造的一批企业之一。

车间里的女工

当我第一次走进大生的纺织车间时,才终于明白纺织是怎样一份辛苦的工作。第一道车间是清花间,清花机器是大块头,不是高频运转,室内不算过于嘈杂,只是看到巨大的机械臂在循环往复地转动。过了清花间,一股热浪袭来,眼镜迅速起了雾,巨大的轰鸣声、各种频率的嘈杂的机械转动声充斥着整个车间,与人说话时不自觉地就会提高声音。所以在日常生活里,纺织女工都是大嗓门,因为她们在工作时要一直喊着说话,这是独属于她们的“职业病”,与此同时,很多人也会在长期的轰鸣声中变得耳背。纺织工人间有一个笑话,说在车间里闹矛盾吵架,都是凑在一起悄声耳语地吵,因为喊着吵架是听不清的。除了说话与听觉,多数纺织女工也会出现呼吸道的问题,因为纺纱的每一道工序中,都会产生大量细绒和粉尘。在生产车间里,吸尘的设备和纺织设备一样,不停地运转着。

肖妙珠和张敏是70年代进厂的纺织女工,她们那个时代,已经没有大生一厂的说法了,而是改为“国棉一厂”。她们所在的是国棉二厂,也就是原来的大生八厂,她们叫“老八厂”。她们在厂里工作的七八十年代,是纺织厂又一个“黄金时代”。肖妙珠和张敏在整理车间工作,是纺布的最后一道程序。需要说明一下的是,纺织厂的工作通常分为纺纱和织布,纺纱是大生最核心的业务,织布是阶段性才有的业务。肖妙珠记得,她们做成布检查,比纺织工的工作舒服不少,不用整日埋在轰鸣的机械声里,也不用上夜班,但她们最费的是眼睛,每天的工作就是在强光的照射下,检查一匹匹白布上有没有瑕疵。时间长了,也并不是一件轻松的事。

新中国成立后大生一厂最兴旺的时候,有上万纺织工人,其中百分之七八十是女性,也有少部分是男性。男性主要是机修工,负责维护这些常年运转的纺织机,清花间也有部分男工,因为早期清花的工作里,很多都是体力活儿,需要搬运棉花原料,清花之后的工序,梳棉、粗纱、细纱、络筒、检验各个环节,基本都是女性织工。记得在海门采访时,当地的人告诉我们,七八十年代纱厂效益好的时候,若是谁家娶了个三厂的女工,那是值得四处炫耀的大好事,漂亮的女工更是很多人追求的对象。

纺织业是个劳动密集型产业,早期工厂人多,需要做的并不是操控机器,而是他们需要人工在每一个环节搬运、输送。人力成本都消耗在转运过程中,因此这些女工虽然每天都在车间,掌管着一小片机器,却每天都要走上几万步。技术不断革新之后,这些运输工作基本上都被机器取代,纺织车间里需要的人工越来越少。直到国企改制,市场经济袭来,纺织厂也躲不掉巨大的下岗潮,“纺织女工”这个称谓也逐渐打上了时代的烙印。

从大生建厂时,虽然设备和技术在不断革新,但每一代的纺织女工都在面对同样的制作工序,噪声、粉尘、长时间站立,是她们每个人逃不掉的。她们算得上是中国最早的职业女性。

从张謇办厂到今年,大生纱厂已经经历了130年的历史,其间纱厂几乎没有停工过一天,即便是最艰难的时候,濒临破产危机,纱厂也还是挺了过来。现在的大生纱厂是江苏大生集团,智慧化的生产车间里,几乎看不到工人的身影。从曾经的16支纱到32支、100支,到现在的300支,材质从棉到现在的混纺天丝为主,技术和产品都在不断变化,机器的效率变高了,人工少了,但纺纱的工序从清花到络筒从未改变。

(参考资料:章开沅著,《张謇传》,浙江古籍出版社;南通市政协文史委编,《南通纺织史话》,中国文史出版社;感谢江苏大生集团有限公司、李玉、张若愚、严泉、陈海兵对本文的帮助,实习生曹泓对本文亦有帮助)

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得0个推荐 粉丝918人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里