布鲁诺·巴贝:那时的中国是蓝色

作者:张星云

2019-08-02·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3451个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

工人们欢迎法国总统蓬皮杜的车队(上海,1973年)

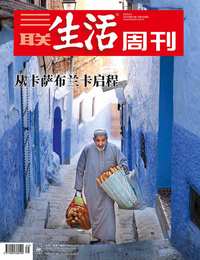

蓬皮杜访华

我见过好几次布鲁诺·巴贝。最早在法国看过他的影展,两年前他的影集《在路上》在中国出版时,我又见过他一次。他永远一身黑,黑裤子,黑衬衫,又高又壮,面色凝重,一台黑色数码单反相机不离手,即便坐下来接受采访,他也会把左手放在桌上,离桌子上相机的距离不超过10厘米。

这特别符合别人对他的印象。作为玛格南图片社(Magnum Photos)前主席、法兰西艺术院院士,尽管他至今不接受“战地摄影师”的标签,但这位纪实摄影大师足迹遍布五大洲,见证过无数重大历史事件和军事冲突。他60年代拍过巴黎“五月风暴”运动,70年代拍过“越战”以及尼日利亚与中东地区的战乱,他曾用镜头记录了胡安·庇隆重返阿根廷政治舞台的历史,萨尔瓦多·阿连德执政时的智利,红色高棉和巴勒斯坦军队中的“童子军”。

但这次见他,却让我非常意外。他穿了一件白衬衫,一条蓝色裤子,尽管还有时差,但面带笑容,让人感觉整个人都很放松。他说这是他今年第四次来中国了,举办影展、参加玛格南摄影大师班、出席摄影博物馆开幕,南南北北,马不停蹄。

46年来,他来过中国几十次,始终相机不离手。“你可以想象吗?如果一个人先看到的是70年代的中国,是北京胡同里的居民和重庆江边的农民,然后再与现在的中国作对比,如此年复一年地感受中国的巨变,对我来说是一件特别迷人的事情。”

他说这次来中国美术馆办展览,新感受是中国摄影技术上的先进。“在北京洗印照片,在北京装框,质量同样好,但比巴黎便宜四五倍。而底片扫描数码文件成了没有国界的数据,省去了一切保险、运输、清关手续和储存,这些都让外国摄影师来中国办展更容易了。”

“为实现四个现代化而努力奋斗!”(成都,1980年)

中国美术馆举办的“中国本色——布鲁诺·巴贝摄影展”,选取了49件巴贝于七八十年代在中国拍摄的摄影作品,此外还同期出版了包含331张照片的画册《中国的颜色》,算是他46年来对中国记录的一次总结。

“在我的整个职业生涯里,见到历史重要领导人总是特别有意义的事情。1973年,我见过几天周恩来,我为他拍了肖像,还与蓬皮杜总统一起和他在杭州西湖上坐游船。”巴贝向我回忆道,“当时周恩来有个翻译,一位50多岁的女士,我就问她,与她水平一样的翻译,在中国有多少个?她是当时中国水平最高的翻译,她说大概有11个。而现在的中国,有成千上万的中国人可以流利地说法语了。”

巴贝成名于1968年巴黎“五月风暴”,他拍摄的街垒后的巴黎学生成了那次历史事件的标志影像。“五月风暴”结束,戴高乐不久去世。继任者蓬皮杜于1973年成为第一位访问中国的西方国家领导人,巴贝作为新闻记者随团前往。“这对我们来说特别有意义,当时的中国因‘文化大革命’是个完全封闭的国家,没多少人有机会去中国。国事访问结束后,团里有三个人都申请了延长签证,我们三人因此又获得了15天的签证有效期。”那次巴贝一共在中国待了三周。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得6个推荐 粉丝1030人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里