三联和我这几年

作者:苗千

2018-08-16·阅读时长5分钟

本文需付费阅读

文章共计2614个字,产生4条评论

如您已购买,请登录

我为《三联生活周刊》写的第一篇稿子是关于宇宙的,内容是基于史蒂芬·霍金教授的一个演讲,题目就叫做《预测宇宙的未来》,这是我在三联的专栏“科学闲话”栏目发表的第一篇文章。我记得发表这篇稿子的那期杂志封面背景是让人赏心悦目的橘红色,封面图片中间是一杯红茶,那一期的主题叫做《红茶的性格》。根据这个记忆按图索骥,我查到那是《三联生活周刊》第624期,它的上市时间大概是2011年春天。我当时正在厦门。我在鼓浪屿的报刊亭里买了一本,然后把它带上一列去往北京的绿皮火车。在火车上睡了两夜,我百无聊赖之中把那本杂志读了个通透,又前前后后地读了好几遍自己的专栏文章。临下车时我把杂志留在了火车上——翻开在有我专栏的那一页。

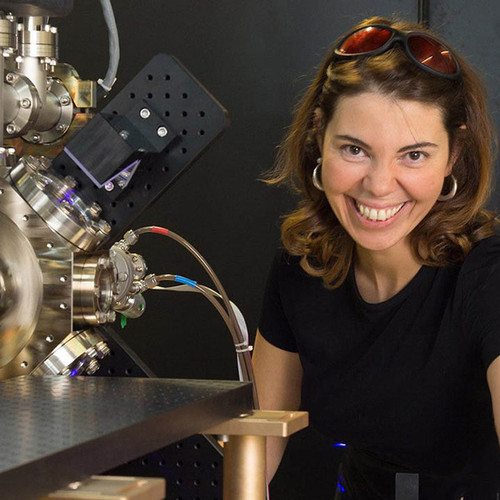

我之所以能在一本以生活为名的杂志开设一个有关科学的专栏,是因为在那几周以前,我在三联的记者朋友陈赛向当时的主编朱伟推荐了我。我那时回国不久,生活有些窘迫,其实是自己先去找陈赛自荐的。陈赛带我进了朱伟的办公室,我第一次见到这位以脾气火暴闻名的编辑。当时谈了什么我已经记不清,只记得交谈的时间极为短暂,想来大约也就两分钟不到。那次见面朱伟对我说的最后一句话是:“你就先写个专栏试试吧!”

依着我的专业背景,我打算写一个与科学有关的专栏,又不想过于严肃,于是在“科学”后面又添了“闲话”两个字,这样看上去稍微活泼一点。几年下来,我通过这个专栏已经发表了超过200篇与物理学有关的文章,所以有时甚至也以“科普作家”的面目示人。实际上我的专栏文章短则2500字左右,长则大约5000字——说它们是科普,我不大敢承认,我只是试着用通俗的语言告诉读者最近在物理学领域人们有什么新的发现,以及这些发现的意义之所在。我不大相信这个专栏真的能够起到科学普及的作用,说它们是科学闲话倒是更贴切。几年下来,这个专栏在《三联生活周刊》居然也熬成了一个老面孔,拥有了一批固定的读者,看上去也就不似当初那么突兀了,毕竟生活是无所不包的,其中也有科学的位置。

我不算是一个勤奋的作者,不过几年下来,我也已经为三联撰稿接近300篇,加起来有了几十万字。也并不只是写科学,我还在暴雨过后写过北京的下水道系统,与大学校长对谈当代人文精神的缺失,也曾远赴加拿大探访异邦的教育系统,更饱含着激情,写文章回忆过自己的童年以及博士答辩期间的一些私人经历。写作的范围之所以越来越宽,是因为在开设专栏大约一年之后,我正式加入了《三联生活周刊》编辑部,成为这本杂志的一员。

文章作者

苗千

发表文章326篇 获得59个推荐 粉丝3967人

喵

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里