民国时期基督教图像的本土化

作者:苇子2046

2017-09-03·阅读时长3分钟

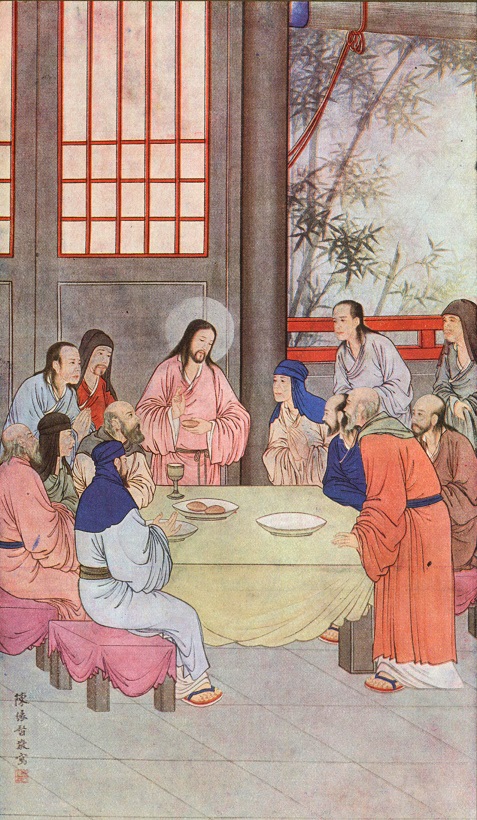

欧洲文艺复兴时期达·芬奇的壁画《最后的晚餐》,是我们很熟悉的作品,但民国画家陈缘督及其学生以国画风格描绘的《最后的晚餐》,对我们来说就显得新奇了。

图1 陈缘督作品

这幅1938年画的《最后的晚餐》选自《中国公教美术》。此前陈缘督的学生徐济华(?—1937)画了2幅同题材的作品,分别刊登在《我主圣传图》和《中国的新派基督教绘画》中。陈缘督及其学生所创作的公教(天主教)美术作品均为国画风格,迥异于西方传统的绘画。

图2 《中国公教美术》封面

图3 《我主圣传图》封面

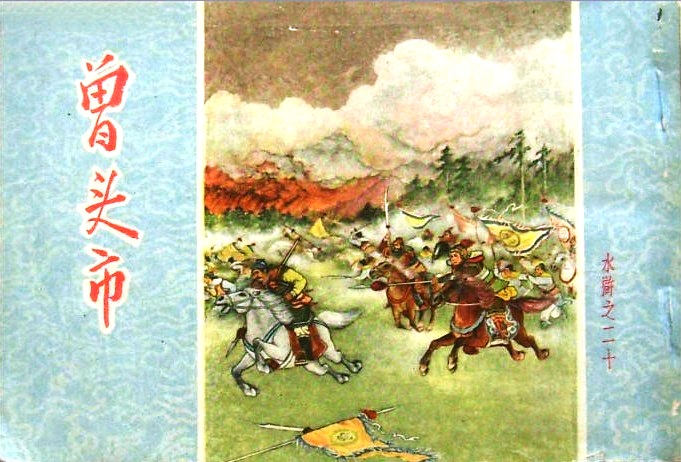

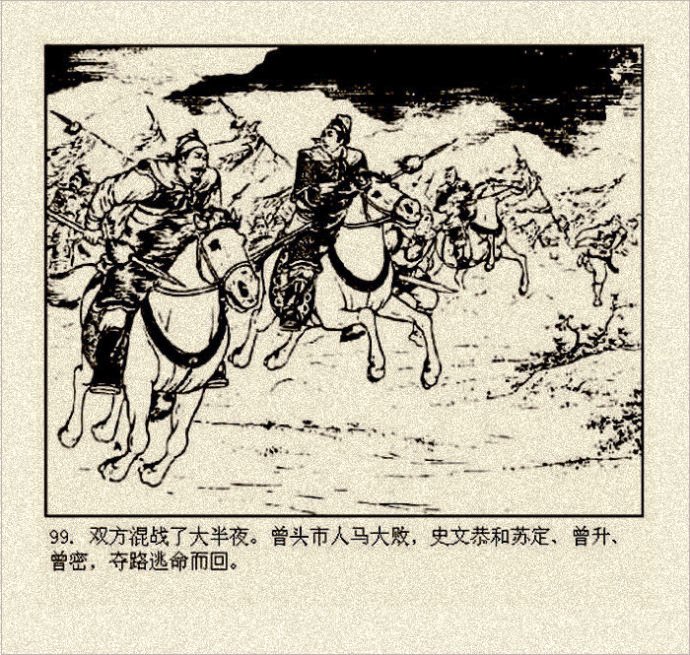

陈缘督(1902—1967),原名陈煦,字缘督,号梅湖,广东梅县人。1917年从金城学画,1926年参与创办湖社画会。1932年受洗入天主教,取圣名“路加”。曾先后任教于国立北平艺术专科学校、辅仁大学、中央工艺美术学院等。陈缘督也是连环画创作的高手。

图4 《曾头市》,陈缘督绘画

图5 《曾头市》,陈缘督绘画

1925年,陈缘督得到了第一任罗马天主教驻华宗座代表刚恒毅(1876—1958)的青睐。刚恒毅向陈缘督介绍了天主教,并给他一些宗教艺术品参考。陈缘督画了1幅圣母朝拜圣婴的绢画,这幅画刊载在各传教杂志上,竟开启了民国时期天主教绘画本土化的新篇章。1928年12月到1938年8月,《公教报》(中文)共刊登了陈缘督10幅作品,基本展示了天主教绘画传统中的主题。从1935年开始,陈缘督和辅仁大学艺术系的师生,在上海、北平以及欧洲部分国家举办了作品展,引起了海外宗教界、艺术界的关注。

1938年初版的《我主圣传图》(英文),就是从辅仁大学师生展品中精选编辑而成的。此书由英国ROFFEY & CLARK公司印刷,软精装,大32开本,封面上有中文和英文书名。全书以左文右图的形式介绍了耶稣基督的生平,共有4位画家的作品,24幅珂罗版印刷的黑白图,其中陈缘督的作品有14幅。1938年出了3版,此后20年不断重印。1943年3版序言简要介绍了陈缘督和他的学生陆鸿年(1919—1989)和王肃达(1910—1963)。

图6 陆鸿年作品

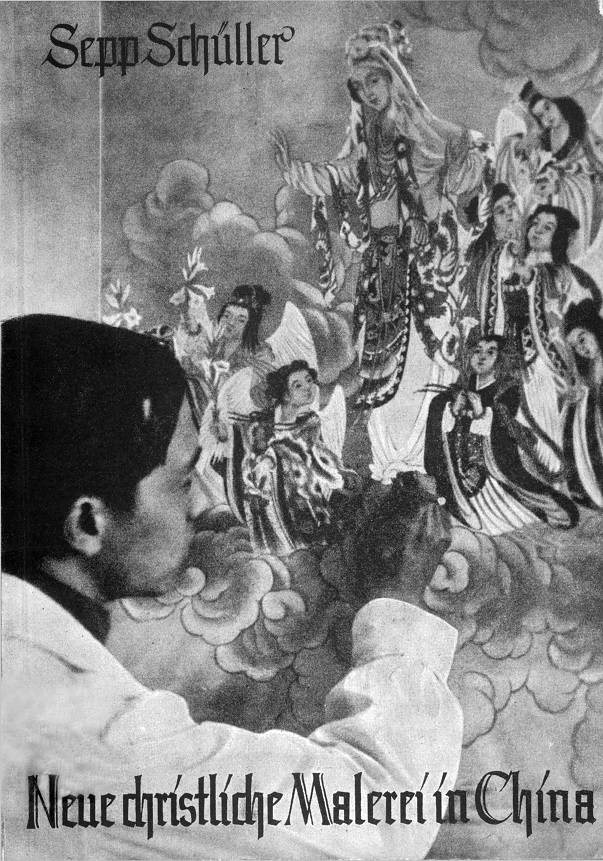

《中国的新派基督教绘画》(德文)内容比《我主圣传图》丰富,1940年由德国印刷,大32开本,封面图片是王肃达在创作,书名为德文,书名页上还有德文副标题:当代中国基督教艺术家的绘画作品和自传。全书共收入陈缘督、陆鸿年、王肃达、李鸣远、徐济华等12位画家的41件作品(2位外国画家各1件)。有16幅彩色印刷的图片,其他为珂罗版印刷的黑白图。书中还有3张珍贵的照片:8人合影1张,其中有上述5位中国画家;王肃达照片1张,同封面图;辅仁大学师生作品展览现场照1张。目录前有长篇专文,介绍了中国基督教(主要指天主教)绘画艺术和画家群体的基本情况。

图8 《中国的新派基督教绘画》(德文)封面

《中国公教美术》(德文)1950年精装版,16开本,由奥地利印刷,封面上有中文和德文书名,目录之后有专文介绍画家及其艺术状况。全书共99幅画,其中收入陈缘督1933—1946年作品30幅、陆鸿年作品30幅、王肃达作品29幅。有10张彩色印刷图片由手工贴在书上,其余为珂罗版印刷的黑白画。每幅画标有六种语言(中、英、法、西班牙、意大利和德语)的图题。另有陈缘督、陆鸿年和王肃达3位画家的个人照片和简介。

以现代的审美趣味来看,陈缘督的作品无疑是展品集中最美的。他喜欢把穿中式服装的西方人物置于中国式的环境中,画面中一般都有绿树或翠竹;我们可以看出,由于陈缘督受到了西方艺术观念的影响,画中人物比例合理,造型俊美,色彩明快,而清静风格和遒劲线条的运用,充分显示了他深厚的绘画和书法功底。他的作品可谓中西合璧的杰作。而陆鸿年受到西方艺术观念的影响较少,从他1936年画的《圣母在提灯会上》可以看出,其作品主要是传统国画风格的。

图9 《圣母在提灯会上》,陆鸿年绘画

陈缘督及其学生从亲情伦理的角度来表达天主教的核心思想,以此凸显有情的上帝与中国传统人伦的相关性。他们运用毛笔和生绢,以传统的视觉符号来表现天主教的题材,展现了人间的真情和温情,不愧是基督教艺术本土化的有益探索,在中国绘画史上留下了独特而浓重的一笔。

文章作者

苇子2046

发表文章17篇 获得1个推荐 粉丝77人

喜欢读书,喜欢读插图书

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里