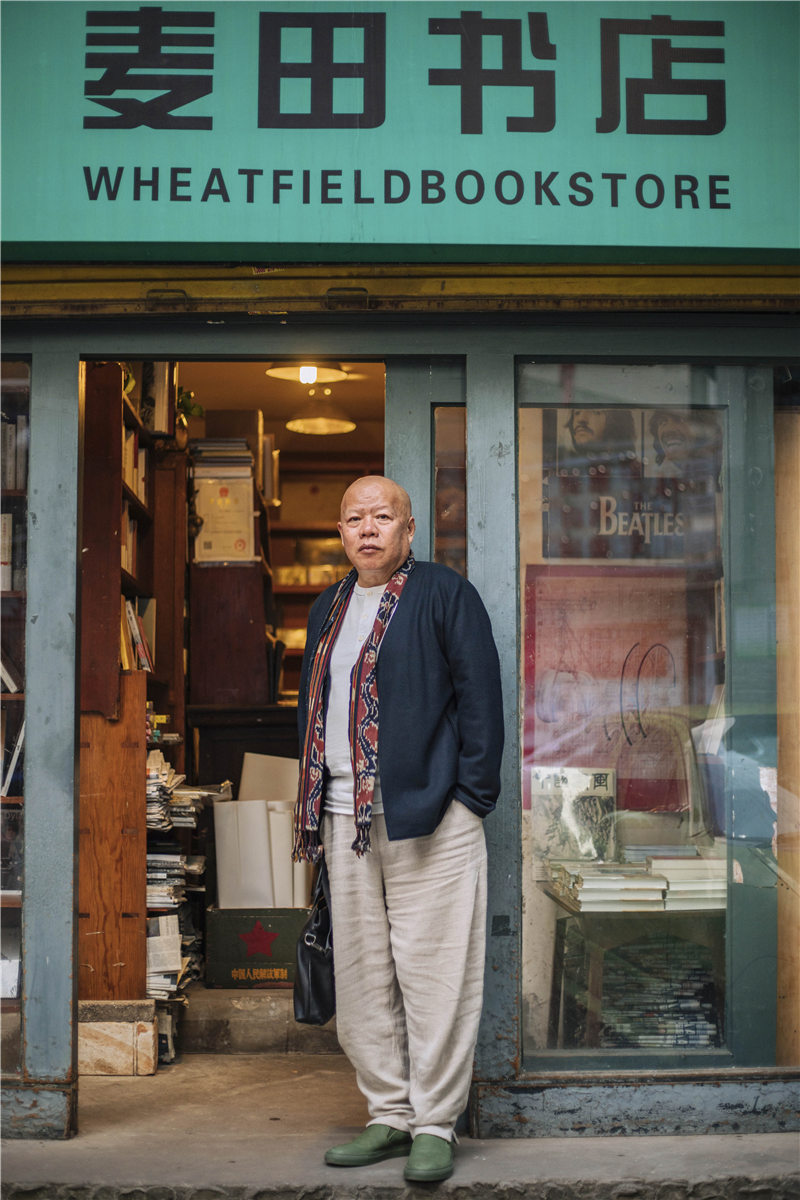

于坚:让词的光辉,洞彻事物

作者:艾江涛

2018-06-28·阅读时长14分钟

本文需付费阅读

文章共计7193个字,产生15条评论

如您已购买,请登录

餐桌旁的局外人

先是细密的雨水,随后而来的是辐射整个高原的强烈日光。这是5月初雨季到来之前,昆明最为典型的天气。像往常一样,于坚喜欢将见面的地点约在钱局街白云巷的塞林格咖啡馆,我后来才知道,这片区域正是老昆明所剩的最后的街区。不远处的西仓坡6号,是诗人闻一多当年在西南联大任教时的故居和遇难处,再过去就是云南大学和在西南联大旧址上建起的云南师范大学,后者也是于坚任教的地方。

于坚始终没有离开过这座他出生的城市。光阴中不断变迁的城市与街区,往往能触动他的记忆与灵感。很多年来,于坚便住在附近的一座楼上,那也是无数次出现在他诗文中的地方:“在这个有明清式古老建筑与法国式黄房子,有梧桐树、桉树、马车、落日与无数小巷的乡村式城市中,我思考从革命到反革命,从日常人生到上帝之类的问题,孤独地写作。”按照于坚惯常的表达,城市的面貌正在逐渐抹去那些弥足珍贵的日常细节,变得千篇一律。他在十多年前搬到了距此有一个小时车程的滇池边上。

聊天从身体开始,由于2岁多时感染了急性肺炎,过量的链霉素注射影响到于坚的听力。尽管靠着助听器,他的听力已恢复到90%,但仍然无法听到表、蚊子、雨滴和落叶等细微的声音,但对于一个诗人来说,这也并非绝无好处:“这个世界无论怎么喧嚣,对我来说都是一样的,这让我成为偏于冥想的那种人。我和世界之间总有一种不真实的感觉。因为别人听见的世界我听不见,他们说出来的世界对我来说,有种超现实的感觉。”

于坚成长的年代,正是一个喧嚣的年代。1966年,在他读小学五年级时,“文化大革命”爆发了。学校三年没有上课,忙于“革命”的大人们一下子忘记了他们,一群调皮捣蛋的孩子跟在后面看热闹,你批斗我,我批斗你,从火堆里抢他们烧的邮票、画片。这种旁观者、局外人的身份,于坚后来将之概括为“站在餐桌旁的一代”:出生于20世纪50年代中期到60年代中期,在“文革”时期处于童年和少年的这些人,也是姜文的电影《阳光灿烂的日子》、王朔的小说所描写的那些人。

那种像盐和胡椒一样撒入生活的恐惧,从最初的游戏,慢慢深入每个人的生活中。对于坚来说,如影随形的还有听力障碍带给他的敏感与屈辱。1970年,16岁的于坚在读了一年中学后,被分配到位于城市北郊的昆明煤机厂当了工人。工厂分配给他的工种是铆工,当他向领导申诉自己听力不好,希望换个声音不那么响的工作时,领导告诉他:“听不见正好干这工作。”就在这个工厂,于坚老老实实当了10年铆工。在他的回忆中,那些像19世纪狄更斯小说中的工厂车间,“天车吊着巨大的钢板,在你头上飞来飞去,有时链子断了,钢板就会砸下来。有时候电炉会爆炸,我写过一首诗《罗家生》,里面的主人公,头被炸开那么宽的口子”。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得7个推荐 粉丝686人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里