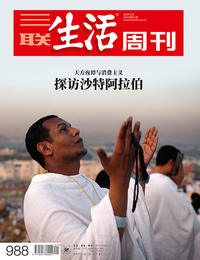

探访沙特阿拉伯

作者:刘怡

2018-05-25·阅读时长16分钟

本文需付费阅读

文章共计8004个字,产生172条评论

如您已购买,请登录

同质性的碰撞

现在是2018年1月26日晚上9点,天气晴。距离每天五次礼拜中最晚结束的宵礼(Isha)已经过去了一个多小时,我和摄影师李亚楠侧身坐在麦加凯悦酒店二层的星巴克咖啡厅里,拨弄着面前纸杯里的搅棒。

像全世界所有的星巴克门店一样,这里出售意式特浓咖啡、摩卡、拿铁、焦糖玛琪朵以及各种口味的星冰乐,也有当天出炉的切块芝士蛋糕提供。身着统一制服的印尼裔咖啡师很乐意在这个冷清时段与两位远道访客攀谈,妇女和孩子的笑声正从墙板另一侧清晰地传来。“同质性”(Homogeneity)——一个政治学术语瞬间从我脑海里冒了出来。是的,就是弗朗西斯·福山1992年在《历史的终结与最后之人》中描述过的那种“普遍同质社会”,那种属于全球化时代的日常景观。将一个人从纽约或巴黎连根拔起,随机抛到全世界绝大多数国家的某座巨型城市里,除去语言、肤色、种族等先天存在的区隔外,他依旧可以毫无障碍地延续自己熟悉的那种生活方式。星巴克、麦当劳餐厅和脸书(Facebook)网站构成了这种当代同质生活的象形符号:当一个“最终之人”飞越千里、从亚洲大陆的最东端抵达最西端时,他所身处的仍将是那个内涵无差的世界。

不过为什么没有背景音乐?

在踏上沙特阿拉伯领土的第五天,就在这家高度同质化的星巴克咖啡厅的座位上,我突然意识到了始终存在的感官不适应性从何而来。超过100个小时里,我的听觉神经始终被男女老少的交谈声、清真寺宣礼塔的诵经声、汽车喇叭的鸣响声乃至飞机发动机的啸叫声片刻不停地刺激着,唯独缺少在北京任何一家餐馆、咖啡厅或是商场里都会出现的背景音乐:无论它是抒情歌曲、爵士乐还是说唱。这种听觉真空,连同那堵将本地妇女和儿童与两名外来者隔开的薄墙一道,提醒着我此刻身在何处:我在沙特阿拉伯,我在麦加。

300米开外,禁寺(Al-Haram Mosque)广场上的探照灯将酒店一层的大堂照得一片透亮。作为少数几座24小时开放的清真寺之一,这里永远显得熙熙攘攘、人头攒动。即使是在1月份这样的非朝觐时节,平均每天仍会有将近2万人次的全球穆斯林涌入禁寺礼拜朝圣。而在伊斯兰历每年12月的例行朝觐(Hajj)期,会有超过800万穆斯林从世界各地抵达麦加,参加这场伊斯兰教信众最盛大的集会。由于预计到2020年,外来朝觐者的人数可能进一步增加至1500万人,沙特王国政府正着手为禁寺安排规模宏大的第四期扩建工程,以使建筑主体和广场能容纳的人数最终上升至250万人。在阿拉伯半岛短暂而珍贵的凉爽夜色中,南亚面孔的建筑工人们正在起重机和脚手架之间穿梭往来,与涌入广场的浩荡人群恰好流向相反的方向。他们的浅蓝色马甲上都印着同样的三个白色字母:SBG(Saudi Binladin Group.即“沙特本·拉登集团”的缩写)。

正如星冰乐、芝士蛋糕和全球统一的星巴克制服代表了一种同质性,禁寺、宣礼塔与朝觐同样建构起了一种带有超国家色彩的同质性,而且根基远为牢固、逻辑更加自洽。数以百万计的朝觐人流造成的视觉和听觉冲击本身就构成一种力量,使信众由衷感到“我在此世并不孤单”,继而激发出更深层的敬畏和虔诚之心:而星巴克却做不到这一点。英国著名伊斯兰文化学者、巴基斯坦裔作家齐亚丁·萨达尔(Ziauddin Sardar)向我回忆了1975年他第一次参加朝觐时的感受:“身处人群之中面对克尔白天房(Kaaba),我感到周身战栗、自惭形秽。它是如此宏伟,而我格外渺小。所有的人口中都在重复一句话‘Labbayk, Allahumma labbayk’,意思是‘我来此侍奉您,安拉,我来此侍奉您’。在那种场景下,这是唯一一句我能完整念出的有意义的话。”

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得37个推荐 粉丝2502人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里