郁达夫:“零余者”的热忱

作者:艾江涛

2018-05-21·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4936个字,产生57条评论

如您已购买,请登录

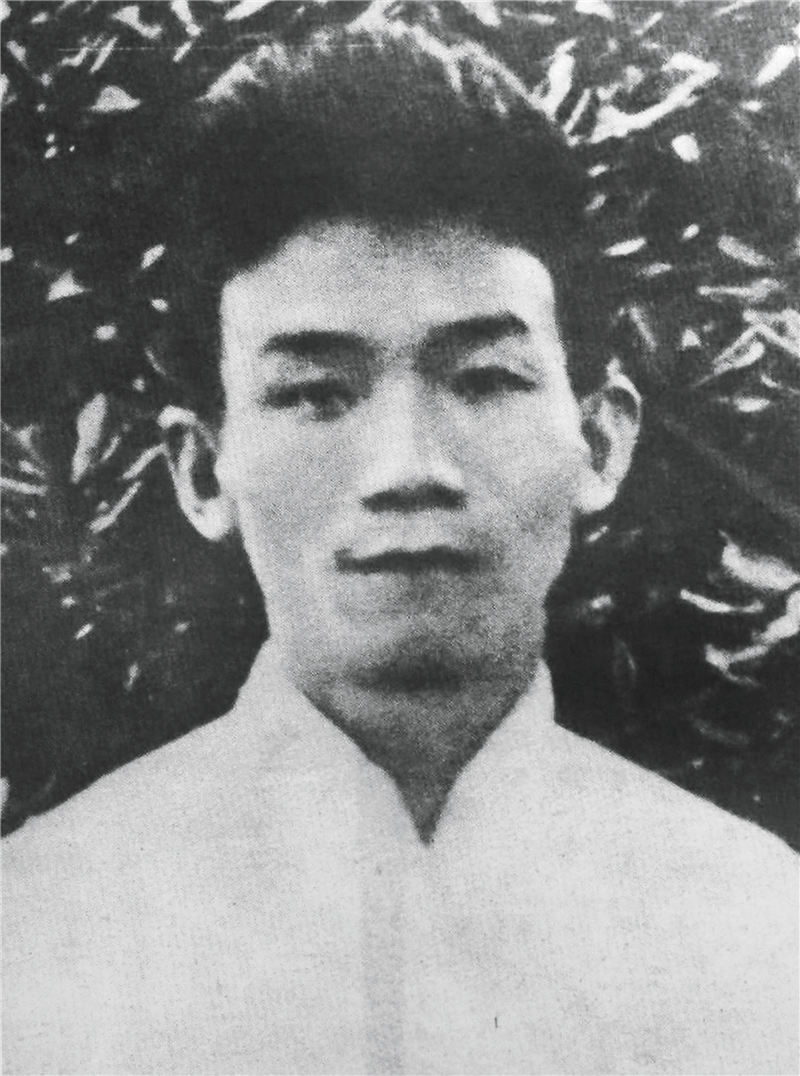

“撞大运的信”

1924年11月12日,北京大学28岁的统计学讲师郁达夫,收到了一封陌生青年的来信。信中口吻无助而悲哀,一位四处碰壁、无法找到出路的失业的浪人,在北京的风沙中向他发出求助:“我希望在先生面前充一个仆欧。我只要生!我不管如何生活方式都满意!我愿意用我手与脑终日劳作来换每日低限度的生活费。我愿……我请先生为我寻一生活法。”

出于一种好心的好奇,接到来信的郁达夫,按信中所留地址,一路找到北大旁边沙滩一带银闸胡同庆华公寓一个由贮煤间改造而成、仅可容膝的小客房。在这间被它的主人称作“窄而霉小斋”的小屋里,此刻坐着瑟瑟发抖的青年,正是那位从湘西军中到北京来寻找理想已经两年多的沈从文。看到这幅景象,郁达夫觉得什么话也说不出,随手把自己的围巾摘下,给他围上。两人聊了会儿天,时间眼看中午,郁达夫拿出五块钱请他在附近吃了顿饭,临走前把剩下的三块多送给他,便回学校上课去了。

当天晚上,心绪难平的郁达夫,在桌上摊开信纸,开始给白天见到的这位青年写一封公开信,那就是几天后发表在《晨报副刊》上的《给一个文学青年的公开状》。在信里,郁达夫以激越的口气,指出在当时社会,像他这样的青年完全没有出路,试图通过求学读书找出路只是一种迷梦:“像你这样一个白脸长身,一无依靠的文学青年,即使将面包和泪吃,勤勤恳恳的在大学窗下住它五六年,难道你拿毕业文凭的那一天,天上就忽而会下起珍珠白米的雨来的么?”郁达夫给他开列的出路,是革命、回老家、当兵或者做贼,而要做贼,不妨便从自己那里开始。

刚到北京时,沈从文的想法是先考个大学读几年书。由于基础太差,他先后报考过北京大学、燕京大学等国立大学,均告失败。后来好不容易被中法大学录取,28元的膳宿费又筹措不到,只好作罢。尽管“半工半读”的计划遭遇搁浅,但沈从文仍得感谢在农大就读的表弟黄村生,把他从前门附近杨梅竹斜街的酉西会馆,带到沙滩附近的公寓中。比起会馆周围繁荣的商业氛围,沙滩这里不仅毗邻北京大学的红楼,而且与北海公园、故宫博物院、东安市场、中山公园等相距不远,代表的正是北京新的文化的空间。从会馆到公寓,正如学者姜涛所说,沈从文的选择恰好吻合于北京城市格局的转变,使他接近了正在生成的文化秩序。

当时在北大周围的沙滩、北河沿一带大大小小的公寓中,虽有正式在册的学生,更多却是像沈从文那样的北漂青年。不久,沈从文就认识了不少和他一样住在附近的旁听生,这批朋友正是郁达夫笔下的文学青年,至少包括刘梦苇、黎锦明、王三辛、陈炜谟、赵其文、陈翔鹤、冯至、左恭、杨晦、蹇先艾等人。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得17个推荐 粉丝686人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里