批量生产的深圳“新校园”

作者:刘畅

2018-05-14·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4719个字,产生17条评论

如您已购买,请登录

从班级到“小社会”

“你都不用进学校,就知道里面什么样。进门一个小庭院,然后上两级台阶,两边分别是两栋楼,之后是天井,后面是操场。房子上镶着马赛克,跟农民房一样。”前深圳教育局副局长、红岭教育集团校长张健向我讲起上世纪90年代学校的样子。

张健的茶几上放着一摞学校建筑图纸。他所在的红岭中学高中部依山而建,来者穿过一个涵洞,校园豁然开朗。风帆状棚顶的映衬下,学校如绿浪里的红帆船,里面有运动场和游泳池。他喜欢到办公室外的走廊边,看看自己改造学校的成果。以前广场上的地面铺着细碎的瓷砖,又被梁分成三大块,像紧促的通道。而自从把瓷砖换成方石块,把梁打掉,一个宽阔的广场舒展在眼前,老师喜欢在此打太极,学生也愿意驻足。然而,这样的学校在他看来,仍是旧有模式的小修小补,不足以适应未来教育的趋势。

“像这所学校,虽然21世纪初改建过,但目前每个班仍依次排开,教室里学生排排坐,这是工业化模式的产物。”张健告诉我,这种模式自1949年以来逐渐形成,为的是满足教育普及的需求。“以班级为单位,一个老师一下教五六十人,教学有了规模。但这样的模式只能采取学科教学的方式,以考试为导向,学生的学习异化成应试的刷题。”

这似乎已是老生常谈,但学校不就是上课的地方,还要怎么建?我来到他管辖的红岭中学石厦校区,对他的质疑一探究竟。初二(3)班的语文老师王曼带我在学校里转悠。这个藏在闹市里的初中学校,三栋四层的小楼自南至北依次排列,由一个长廊从中间连起,像“王”字。三个年级的班级教室码在每个“横”里,棕榈树和竹林插在“横”与“竖”之间。

我们上到二层,南侧走廊和教室间伸展出一个平台,仿佛置身棕榈树林的半空。王曼告诉我,她之前举办了个朗诵比赛,学生们三三两两到那里练习,读书声此起彼伏。“可时间稍长,楼上的老师就会找我,说影响了他的学生。”即便不与别的年级冲突,开展丰富的语文课程也会受限。王曼曾组织班级之间的诗歌背诵比赛。“3班派五六个学生到其他班展示,3班的其他学生就只能挤在窗户外看,一个教室盛不下那么多学生。”固定班级的教学方式一经打破,教学需求与学校建筑间的矛盾便显现出来。

“在如今工业化升级的时代,人工智能将取代许多重复性工作,社会需要有情感、有创造力的人才。”张健说,“为满足未来需求,中高考模式也随之转变,高考由文理分科转为‘六选三’的模式,之后更会变成高考成绩占60%、高校自主招生占30%、学校推荐占10%的模式,以推动灵活的教学方式和更多选修课时。教室要相应地从80平方米扩到100~120平方米。一个班级将变成一个交流互动的小社会。”

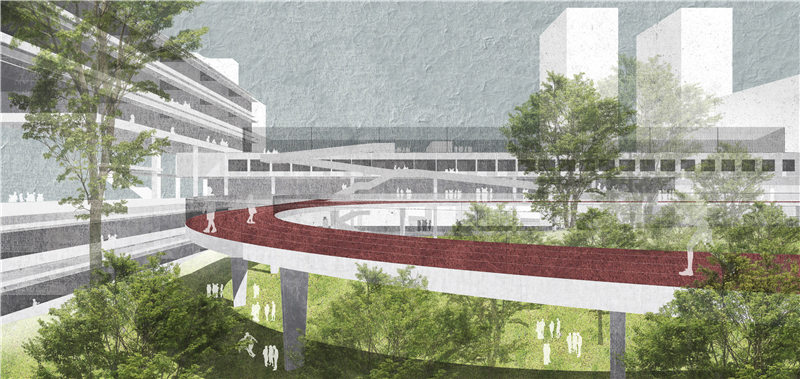

因教学将以课程为中心,学生走班上课,张健把校园中的人流和交通视作重中之重。到别的学校考察时,洛杉矶的一所高中令他印象深刻。“那所学校在各功能区之间,留下一个巨大空间。学校把装学习用品的柜子放在那里,每个学生下课后都去那里取书。于是,那里成为交通枢纽。不仅如此,他们放很多椅子在那儿,供学生中午吃饭用,学生有许多机会在此相识。”

他希望把这样的设计带进自己的校园。在设计一所小学时,由深圳规土委福田管理局牵头组织的工作坊令他找到了志同道合的人。“我看重学校的立体交通,和工作坊的建筑师交流时,他们在建筑的两面和楼层间设计了丰富的通道。”张健自己也参与其中,他在一层和地下一层之间的楼梯旁布置了一个滑梯。“我想奖励表现好的孩子滑滑梯下楼,让孩子们在学习中获得快乐。”

然而,批量建造满足未来教育需求的中小学校,却非一个工作坊力所能及。深圳规土委福田管理局牵头举办8所中小学和1所幼儿园的“福田新校园行动”,试图在制度上有所突破。

文章作者

刘畅

发表文章102篇 获得8个推荐 粉丝498人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里