尹吉男:张伯驹是中国收藏近代变迁的一面镜子

作者:刘周岩

2018-04-11·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5854个字,产生52条评论

如您已购买,请登录

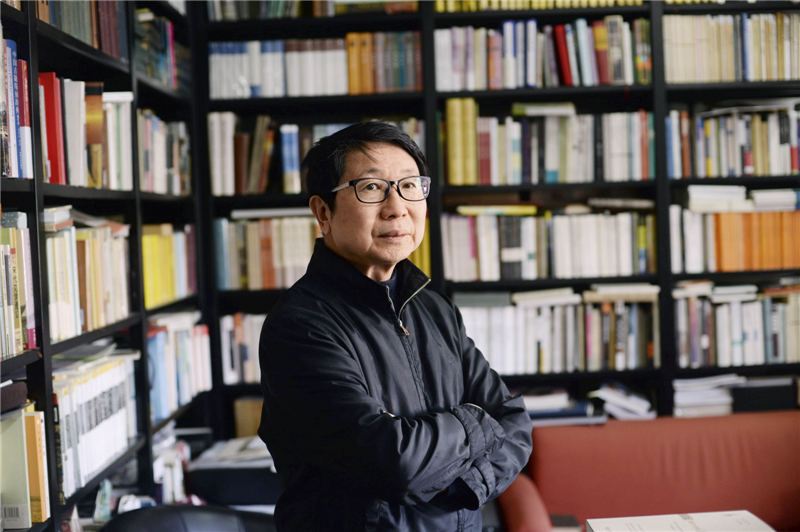

中央美术学院人文学院院长尹吉男教授第一次听到张伯驹的名字,是20世纪80年代初,在颐和园谐趣园里举办的一次小型书法展览上,其中有溥杰、张伯驹等人的作品展出。那时尹吉男还在北京大学历史学系考古专业读本科,没有开始学习古代书画鉴定,也不清楚张伯驹在文物收藏方面的成就。张伯驹给他留下的印象,是独特的“鸟羽体”书法和讲解员的介绍:“画家张大千的朋友。”

几年后,尹吉男到中央美术学院美术史系攻读中国古代书画鉴定专业的研究生,师从金维诺、杨仁恺等专家。他很快获得了一个极为宝贵的机会,即追随中国古代书画鉴定组去各大博物馆巡回鉴定,每天看几十上百张古画原作。这段特殊的学术经历对于他日后研究书画鉴定、中国美术史乃至艺术批评都有着重要的影响。在鉴定组,他作为学员得以有机会向国家书画鉴定小组的六大鉴定专家谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年一一请教。“这六老,经常会提到张伯驹。那时候我就知道了张伯驹是一个重要的人,他对20世纪的中国美术史,尤其是20世纪的收藏史和书画鉴定,都是非常重要的一个人。”尹吉男说。

今天流传的关于张伯驹的故事里已经掺杂了许多传奇的成分,尹吉男认为这是他这样一个在社会与政治方面都有很强复杂性的人很自然的一个结果,“他很适合做一个传奇人物,被不断放大,添入人们想象和虚构的内容”。另一方面,许多关于张伯驹的研究却还不充分,“比如说他在吉林省博物馆的经历,是特别重要的一段,但是我们的了解还远远不够”。

在故宫举办纪念张伯驹120周年诞辰大展期间,尹吉男接受了我们的专访,重新回到张伯驹进行收藏与捐赠的历史时代,把他放置在中国历史上的收藏家与中西方不同收藏传统的视野中再度探讨。

“国家收藏与个人收藏之间的互动,是中国书画传统中一个关键的问题。尤其是从晚清到民国再到新中国,收藏与艺术的发展受到时代变化的极大影响,张伯驹是我们审视这些变化最好的一面镜子。”尹吉男说。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得11个推荐 粉丝904人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里