为什么别人都过得比我好?

作者:陈赛

2018-04-03·阅读时长19分钟

本文需付费阅读

文章共计9592个字,产生2573条评论

如您已购买,请登录

美国心理学家利昂·费斯廷格(Leon Festinger)在20世纪50年代有一个著名的“社会比较理论”。他认为:我们每个人都有评估自己的需求,而我们对自己的评价往往需要建立在与他人比较的基础之上。

费斯廷格分析,社会比较有两种形式,一种是向上比较,即与那些比我们好的人相比,这种比较会导致不安全感与卑微感,挫伤自尊,甚至出现抑郁症状。另一种是向下比较,即和比自己差的人比较,这种比较相对能让人们看到自己积极的一面,提升自信。

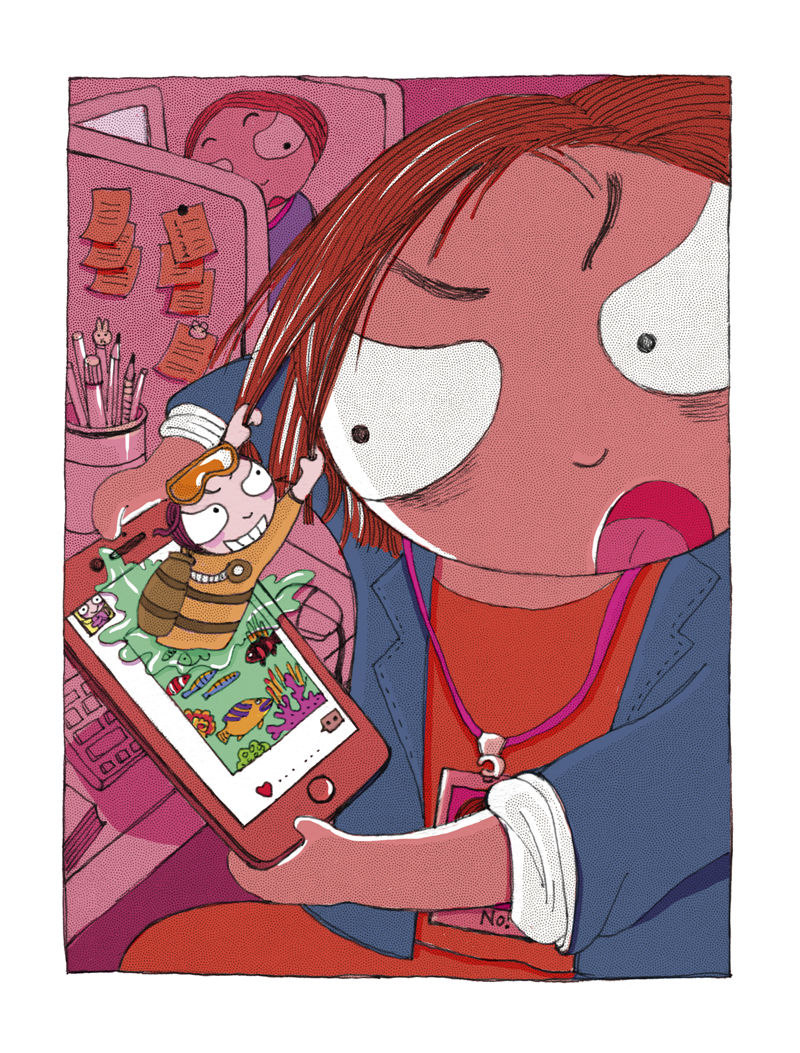

社交媒体之所以是一个羡慕嫉妒恨的战场,是因为它很容易引发向上比较——别人的生活看起来都那么迷人,宝宝、钻戒、旅行、毕业典礼、体面的工作……

好像全世界的人都在做有趣的事情,在滤镜的微光中,一碗面条都闪耀着诱人的光芒,给我们存在主义式的焦虑和百味杂陈。

于是,你忍不住发出天问:“为什么别人都过得比我好?”

嫉妒是一种古老的社会情绪

在《身份的焦虑》中,英国作家阿兰·德波顿(Alain de Botton)写道:“世界从来都不是公平的。我们每天都会体验许多的不平等,但我们并不会因此而嫉妒每一个比我们优越的人,这就是嫉妒的特别之处。有的人生活胜过我们千倍万倍,但我们能心安无事,但另一些人一丁点的成功却能让我们耿耿于怀,寝食不安。”

为什么?

美国心理学家理查德·史密斯(Ricllard Smyth)认为,嫉妒(envy)通常源于两种因素的结合。第一是相关性:你羡慕/嫉妒的东西常常对你有着个人意义,就像焦大不会羡慕林妹妹,一位芭蕾舞演员的美妙舞姿也不大可能引发一个律师的嫉妒,除非这位律师也曾经有过芭蕾舞的梦想。第二是相似性,一个被我们嫉妒的人,一定在某种程度上与我们有可比之处。同样以写作为生,但我不会嫉妒海明威。当我们嫉妒某人时,我们可以想象自己在他的位置上。所以,我们最不能忍受的,是与我们最为相似之人的成功。“只有当我们所拥有的,与儿时的朋友、现在的同事、我们看作朋友的人,以及在公众领域与我们身份相当的人一样多,甚至还要略多一点时,我们才会觉得自己是幸运的。”

美国历史学家苏珊·马特(Susan Matt)在《赶上琼斯家:美国消费社会中的嫉妒,1890~1930》一书中追溯了19世纪末20世纪初美国消费社会的兴起与嫉妒作为一种社会情绪之间的关系(当时的报刊专栏上有各种各样的指导,关于如何处理嫉妒的情绪,如何压制,或者拥抱它)。

在美国,琼斯(Jones)是一个常见的姓氏,如今却带讽刺的意味,可以代表任何富有的家庭。“赶上琼斯家”这个俗语的含意是,人一旦变富有,或有点什么钱,就想跟隔壁的琼斯家做比较。比谁手上的钻石大,比谁的香奈儿款式多,比谁的老公有成就,比谁家的房子有气派。比来比去,就像绕圈子赛跑一样,永远没有尽头。

她认为,从1890年到1930年间,美国人的嫉妒经历了一次剧烈的转变——它从一种罪过(“七宗罪”之一)变成一种可以被社会所接受的正常情绪,并成为新的消费社会的驱动力之一。

在这场转型中,大众媒体扮演了关键的角色。在此之前,社会比较大都局限于我们在现实生活中熟悉的人,至少是我们在现实生活中曾经遇到过的人,对于这些人,我们能做出相对客观、合理、细节化的判断。我们能看到他们的成就,也能看到他们的缺陷和挣扎,社会比较是相对可接受的。

但大众媒体将家人、朋友、邻里之间朴素的社会比较,变成了与图像、页面和屏幕的较量。报纸、杂志、电影、广告,将一种看似远远优越于普通人的生活摆在人们眼前。

文章作者

陈赛

发表文章232篇 获得451个推荐 粉丝4068人

《三联生活周刊》资深主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里