西川:写下时代的尴尬

作者:艾江涛

2018-03-15·阅读时长13分钟

本文需付费阅读

文章共计6683个字,产生72条评论

如您已购买,请登录

一个人、一个流派和一个时代

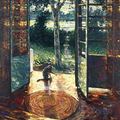

西川在北京望京花园的工作室,看起来更像一个艺术家杂乱的活动空间。地板和书桌上到处堆积着各种各样的书籍,墙上挂着一些他自己的画稿,角落里一不小心就会碰到几件他的收藏品:一块上面压有梵文的南诏国佛塔基座的砖头,一组按年代排列的青铜戈,一尊春秋时期的墨玉砚。聊天的时候,他会停下来让我们感受一块砖头的分量,抚摸一下孔子时代的砚石,无疑,这些都是他写作现场的一部分。

最近,他刚刚出了一本解读唐诗的小书:《唐诗的读法》,起因很简单:“因为他们一天到晚在攻击新诗。然后我说那咱们不谈新诗,谈点古诗,古诗也不是你们理解的写法。”对于一个持续写作新诗30多年的人来说,西川在解读唐诗的过程中,试图体会当时人如何落笔的那种现场感,越过某个门槛他发现古人并非如此高不可攀,一切正如王充在《论衡》中所说的那句话:“夫古人之才,今人之才也。”

只是,当时光闪回到上世纪80年代初,那个刚在北京大学英语系开始新诗创作的西川,尚且不具备如此充沛而自信的历史意识,可以将不同历史与时代转化为自己的写作现场。那时的他,如后来在诗集《大意如此》自序中所写,多少带着一种现实经验的匮乏感:“我生于1963年,这意味着我经历有限。事实也的确如此:我既未插过队,也未当过兵,也未做过工……由于我在一个相对单纯的环境中长大,又渴望了解世界,书本便成了我主要可以依赖的东西。”

尽管并不沉湎于80年代的怀旧,但很显然,西川感念于那个时代的诗歌氛围。那时,诗歌是整个思想启蒙过程中的先锋力量。仅在北大,就有许多不同的诗歌小圈子。法律系有《沉钟》,中文系有《启明星》,外语系则办了一本叫《缪斯》的杂志。那是一个不写诗反而荒唐的时代,正是在那时,西川结识了后来与他生命发生重要关系的中文系学生骆一禾和法律系学生海子。西川的结交范围不止于校内,当时也跟社会上,尤其是圆明园画家村一批诗人、画家如镂克、李杰、华庆、大仙等人混在一起。“那会儿圆明园也没有围墙,我一个朋友在食品店工作,他从店里偷出食品,我们一夜一夜地在里面混,点堆火,喝点酒,读点诗,晚上困了就靠块石头睡到天亮。”有时,他也会去一些画家朋友那过夜,一帮吃了上顿没有下顿的年轻人混在一起,没有钱也没有名声,对艺术、文学的那种热爱,却让他们结成兄弟姐妹一样的关系。

在80年代初开始写作的一批诗人中,西川的特异之处是他并未怎么受到其时正火的朦胧诗影响。就读英文专业的他,更多受到老师所讲的威廉·布莱克、华兹华斯等西方浪漫主义诗人的影响。有次,一位中文系同学读了他写的诗,说你的这些诗有点像朦胧诗,他才知道了朦胧诗,找来他们的作品读,慢慢有了一种认同感。

今天人们很少能读到西川早期未收入各种选本的诗歌。西川告诉我,在早年五四文学社为他油印的诗集《星柏之路》中,他最早写的那些东西和海子挺像,虽然没有农村生活经验,但也写点农村有诗意的东西。“不是说谁有才华,那会儿都那么写。学生之间的互相模仿,我自己觉得特别丢人,因为还不是你自己。”西川说。

但是,在很早的时候,西川便和身边的朋友确立了一种观念:不写那种自传性的作品,关心比自我更大的事情,那些环境、环境本身的来龙去脉、历史的纵深感。西川至今还记得骆一禾当年对他说的一句话:“生命是一个大于我的存在。”这种文学抱负所带来的写作上的高蹈,事实上也被一批北大诗人甚至北京诗人所分享,比西川更年轻的“70后”诗人姜涛将其描述为:“让人想到《圣经》的口吻,你读一读同时期的西渡、清平、臧棣,早年都有这种高蹈的口吻,都是相当于一个人面对一个世界讲大道理,西方哲学家的口吻,那个时候也是一种校园里边的诗歌风格。这点在北京是特别独特的,南方没有这样的写作。”当然,这种高蹈后来在上世纪末的诗歌论争中,被于坚等南方诗人所批评,则属于后话了。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得39个推荐 粉丝679人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里