巴克里希纳·多西:为生命的庆典而建筑

作者:贾冬婷

2018-03-13·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5512个字,产生70条评论

如您已购买,请登录

情感与理性,“杂技演员”和“瑜伽修行者”

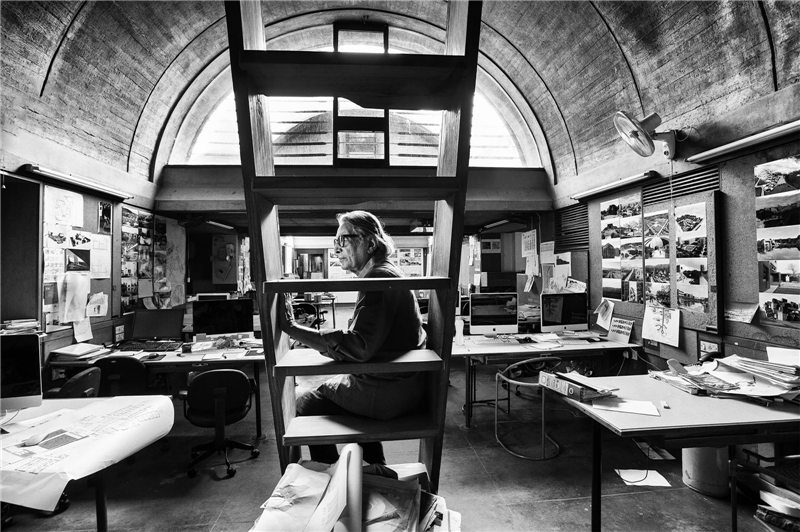

在巴克里希纳·多西(Balkrishna Doshi)被宣布获得普利兹克奖两天后,他接受了我们的电话采访。令人惊讶的是,电话那头的声音听起来生气勃勃,并不像一个年逾九十的老人。他谦逊地表达了对获奖的惊喜和感激,“就像花匠一直在种植树木,修建枝叶,有朝一日总会开花结果。而摘得果实之时,也是回馈森林之时”。多西说,他的作品由他的生活、哲学与梦想延伸而来,不断演进、变化和探寻。他仍在试图剥离建筑的角色,将目光聚焦生活本身。

多西常说,当建筑和生活共存,就成为一场庆典。他对我提及去年在上海当代艺术博物馆举办的个人回顾展,主题就是“栖居的庆典”。“如果房间里有一个孩子,你给他拿出点玩具,这个孩子一定会很开心,会停止哭泣,开始微笑,这个孩子的生命就成了庆典。而当你处于建筑师创造的某个空间里,突然产生一种奇妙的感觉,也可以算是一种生命的庆典。同样的,在一些城市设计、城市规划等大型项目中,如果你想要在那里到处走走看看,体会到惊奇、快乐和归属感,那么,这一经历也是一种生命的庆典。”在他眼中,中国和印度在这一点有相似之处,“生活中都有很多仪式,人们在那里相聚、分享,彼此的愉悦感放大,悲伤则随之消散,空间也被赋予欢乐和活力”。

多西的孙女、同样也是建筑师的库什努·胡弗(Khushnu Hoof)担任了回顾展的策展人。她说,在多西看来,建筑并不是一种外在的空间、形式或结构,而是身体的延展,是人的一部分。建筑的核心是人,关乎每一个人的吃穿住行,关乎天气、地理、美学和文化,必须营造一种愉悦感。在胡弗眼中,建筑是多西为自己打造的一个充满神话、记忆和联想的魔法世界。

巴克里希纳·多西1927年8月26日出生在印度浦那,祖父经营着一家家具作坊。他幼年丧母,很长时间都是独自长大。因自幼展现出的艺术天赋和空间理解力引起一位老师的注意,他被鼓励报考了孟买Sir J.J.建筑学院,那是印度最古老的建筑学院。我好奇最初是什么激发了他对建筑的好奇心的,多西告诉我,小时候他家和学校离得不远,他经常在途中随意而好奇地漫游,体会天气时节的变化节奏、庙宇寺院的阵阵钟声、熙熙攘攘的广场上坐着的人们……“我的导师马哈拉杰说过,把一切看成神庙,看成神圣的祭品。意思是,你要完全沉浸在探索中,告诉自己要竭尽全力。”

60年后,多西的建筑生涯常常以哲学性的方式将他带回最初。他将原点归于他与勒·柯布西耶和路易斯·康的关系,他在这两位现代主义建筑开创者的巅峰时期曾与他们共事,而且是为数不多的与他们保持了亲密关系的人。“上世纪50年代到60年代初,在艾哈迈达巴德和昌迪加尔时,柯布西耶在一种完全不同的文化景观中以不同的态度和生活方式工作。1962年,路易斯·康发现,他自己即将设计的印度管理学院与柯布西耶正在设计的四个项目恰好都在艾哈迈达巴德。幸运的是我也在那,建筑实践正起步。这些鲜活的回忆时时回现,仿佛一个巨大的圆。”

文章作者

贾冬婷

发表文章79篇 获得8个推荐 粉丝1345人

《三联生活周刊》主编助理、三联人文城市奖总策划。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里